原油安に相反し高まる分散型エネルギー社会への期待

主幹研究員 飾森正

1.はじめに

本年1月、原油先物価格は1バレル30ドルを割り込み、29.93ドルの安値を付けた。これは2003年12月以来12年ぶりの低価格である。その後も、30ドル前後の低水準で推移している。そこで、以下では、この原油安の背景を考察し、それが再生可能エネルギーに影響を与えるのかどうか、さらに、エネルギー領域でのICTの貢献可能性、日本への示唆を考えたい。

2.原油安の構造的要因

原油安が進んだ背景には、様々な要因がある。供給面では、北米でのシェールオイル生産ブーム、OPECによる減産の見送り、経済制裁解除によるイラン産原油の市場への供給増見込み、中国等新興国の原油需要の減少、FRBの金利引き上げといったことが主な要因とされている。特にサウジアラビアを中心としたOPECの政策が大きく影響している。これまでOPECは、原油価格下落の場面では、減産して価格を管理してきた。ところが2014年11月、OPEC総会は、価格低下の局面で、生産調整を放棄し、市場シェアを確保することを決定した。OPEC主要国の見解は、石油市場の安定、需給の均衡、市場原理による価格の決定である。現在の供給過剰は「高コストの石油」が原因だとし、その撤退・減産により市場安定化を図るべきだとした。中東の在来型原油は、コストは30ドル以下である。高コストの石油とは、供給コストが50ドル~110ドル前後の、大水深、オイルサンド、非在来石油、北極海等の石油を想定している。北米のシェールオイルの採算ラインは60ドル前後とされている。明らかに北米シェールオイルが標的である。

この結果、原油価格の下落で、採算割れをするシェールオイル事業者も多くなってきた。ここ1~2年の原油価格低下では倒産する事業者も増加した。米国シェールの多くの油井は閉じられ、最近の米国の原油生産量は2014年にサウジアラビアを上回ったのをピークとして縮小に転じつつある。しかし一方で下落した原油価格に合わせて技術革新、コスト削減の努力も行われ、また当面ランニングコストのみ賄うことで操業を続ける戦術も取られて原油価格低下に耐えている。また、先進的な掘削技術により、原油高になれば、ただちに増産に応じる体制も整っている。

一方では、この原油価格低下は、サウジアラビア財政に懸念をもたらしている。ただしサウジアラビア当局はアラブ諸国最大のサウジ財政には原油価格急落を乗り越える強さがあると繰り返し表明している。また、経済制裁が解除されたイランは、年内に生産を増加し、制裁前の350万バレルに復帰する見通しである。イラクも増産中であり、リビアも今春20万バレル増産し、供給増になる要因とされている。需要については、中国等新興国経済の減速で今後も鈍化する。ゴールドマンサックスによれば、現在サウジアラビアが行っている生産調整交渉がまとまり、サウジアラビアに代表されるOPEC産油国対北米シェールオイルの消耗戦に終止符が打たれたとしても、当面原油は現在の30ドルを近辺に25ドルから45ドルで推移すると予測されている。

他方、原油価格の下落は、ロシアなど原油輸出に頼る新興国経済に深刻な影響を与えている。輸出の96%を原油に依存するベネズエラは年内のデフォルト(債務不履行)も取りざたされている。原油安にはそもそも新興国経済の先行き懸念が織り込まれており、さらにそれが経済の減速観測を高める株安要因にもなるという悪循環が起こっている。オイルマネーの縮小も世界経済への懸念材料である。

3.再生可能エネルギーの今後

原油価格下落は、再生可能エネルギーの導入を抑制するのだろうか。米国の鉱業部門の投資指標を見ると、原油安と再生可能エネルギー導入抑制との関係は認められない。

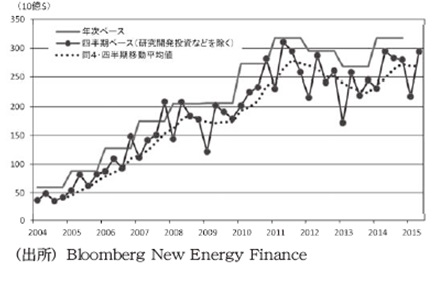

再生可能エネルギーに対する世界全体の投資をみると、原油価格下落の影響をほとんど受けていない(図表1.参照)。ブルームバーグによれば、世界の再生可能エネルギーへの投資は2011年から2013年にかけて若干減少した。これは欧州で再生可能エネルギーの固定価格買取制度(FIT)で買取価格引下げが行われたことが原因である。2014年の投資は2012、13年に比べ増加し、2015 年に入っても高い投資水準が維持されている。世界全体の再生可能エネルギーに対する投資金額は2014年で3,180億ドル(円換算で約38兆円)である。大型の洋上風力発電プロジェクト、蓄電、電気自動車などへの投資が増加した。国別には政府による再生可能エネルギー産業への支援を進める中国において、太陽光や風力等への投資が増えている。

このように原油価格下落にもかかわらず再生可能エネルギーへの投資が堅調なのは、各国政府が地球温暖化に対応して政策支援を行っていることに加え、再生可能エネルギーの発電コストが安くなっていることも大きな原因だ。シティグループの「Energy 2020」レポートによると、ドイツ、スペイン、ポルトガル、オーストラリア、米国の一部でグリッドパリティ(再生可能エネルギーの価格が既存エネルギーの発電コストと同等になるコスト)が実現しているという。グリッドパリティ達成に貢献しているのは、発電効率性の上昇と、世界的な低金利により低い資本コストでの設備資金調達が容易になったことだ。

太陽光発電の世界的な市場の拡大見通しも強い。太陽光発電市場が急拡大しているのは、中国、米国の市場である。投資減税や固定価格買取制度が後押ししている。これまで世界市場を先導してきた欧州連合(EU)市場は、FITなどの制度見直しや景気動向等の影響で、相対的に成長は鈍化気味だが、世界的には、米中の市場の旺盛な需要に加え、今後は、インドや中東での急速な市場拡大が見込まれるとしている。

4.分散型エネルギー社会の構築に向けて

電力自由化先進国である米国、欧州では、再生可能エネルギーを導入した分散型エネルギー社会構築への取り組みがなされ、それがエネルギー、電力産業を変革しようとする大きな力になっている。分散型エネルギーには太陽光など再生可能エネルギーや、マイクログリッド、エネルギーの効率的な利用を推進するシステムや、蓄電池などのエネルギーの貯蔵システムなどが含まれる。再生可能エネルギーの制御、エネルギーの効率的な利用にはICTの活用がきわめて重要視されている。

例えば米国のニューヨーク州やペンシルバニア州、ニュージャージー州などの東海岸やカリフォルニア州では、マイクログリッドなど分散型エネルギー社会の構築のための実証実験が盛んに進められている。背景には、電力需給の逼迫により電気料金が高騰したことや、ハリケーンサンディなどの自然災害の経験から、電力インフラの強靭性が重要視されていることや病院や大学などの重要インフラでは停電時における安定した電力供給の確保が必須であることなどがある。

また、カリフォルニア州、ニューヨーク州などの州政府は、エネルギー改革を進めている。従来の化石燃料による大規模集約型電力システムモデルは設備投資コストが高額であり、また環境規制の強化で発電施設建設が困難であるとし、顧客(需要家)側に設置・導入される分散型エネルギー「資源」を、電力取引市場で取引する制度枠組みの構築を検討している。特にニューヨーク州で進められているエネルギー改革は、連邦エネルギー規制委員会(FERC:Federal Energy Regulatory Commission)も注目している。分散型エネルギー「資源」とは、マイクログリッド、再生可能エネルギー、コジェネに加え、蓄電池や、省エネを電力の供給力とするデマンドレスポンス、EVなどを含めたものである。これに伴って、エネルギー産業、電力産業は、消費者への多様なサービスで付加価値を獲得する新たなビジネスモデルへの移行を模索している。

5.日本への示唆

日本においては、今後増加する分散型エネルギー資源をどう管理していくかが課題である。これには、まだ有効に機能していない電力取引市場を拡充し、電力の安定供給と電力品質の維持のため、現在存在するエネルギー市場に加え、将来の供給力を確保するための市場(容量市場;注1 )、電力品質を高め維持するための周波数調整市場(アンシラリーサービス市場;注2 )を創設することが望ましい。政府は、現在、デマンドレスポンス市場の開設を進めているが、将来的には、電力取引市場において、再生可能エネルギー、デマンドレスポンス、蓄電などの分散型エネルギー資源を有効活用する包括的な制度設計が必要となる。

- 注1;容量市場とは、供給量(キロワットアワー:kWh)ではなく、将来の供給力(キロワッ ト:kW)を取引する市場である。系統運用者が、数年後の将来にわたる供給力を効率 的に確保するために、発電所などの容量を金銭価値化し、多様な事業者に市場で取り引 きさせる仕組み

- 注2;アンシラリーサービスとは、電力品質(周波数や電圧)を維持するために電力系統運用 者が日々行っている、周波数制御などの系統運用サービス

以上