Please note that JavaScript and style sheet are used in this website,

Due to unadaptability of the style sheet with the browser used in your computer, pages may not look as original.

Even in such a case, however, the contents can be used safely.

サロン講演録

「アラブの春」幻想、そしてその末路 ~シリアを事例に~

1月27日、東京外国語大学の青山弘之教授に「アラブの春の幻想、そしてその末路~シリアを事例に~」と題してご講演いただいた。以下は講演内容の抄録。

青山弘之氏

東京外語大学大学院 総合国際学研究院の教授として、アラブ地域研究を専門に活躍中。また、2013年12月に東京外語大学に開設された社会・国際貢献情報センターの副センター長を兼任。

著書に『混迷するシリア 歴史と政治構造から読み解く』(岩波書店, 2012)など。

はじめに

今回のテーマをふたつのパートに分けて説明する。ひとつは2011年に起きた「アラブの春」という政治変動が、どう理解、あるいは誤解され、どう捉え直すのが妥当かについて私の考え方をお話しする。

もうひとつは、今も混迷するシリア情勢にフォーカスをあて、この紛争がどのように決着しようとしているかを紹介する。なお1月21日からスイスのジュネーブでシリア政府と反体制派の代表によるジュネーブ2が始まったこともあり、それがどういう意味をもつかについても触れる。

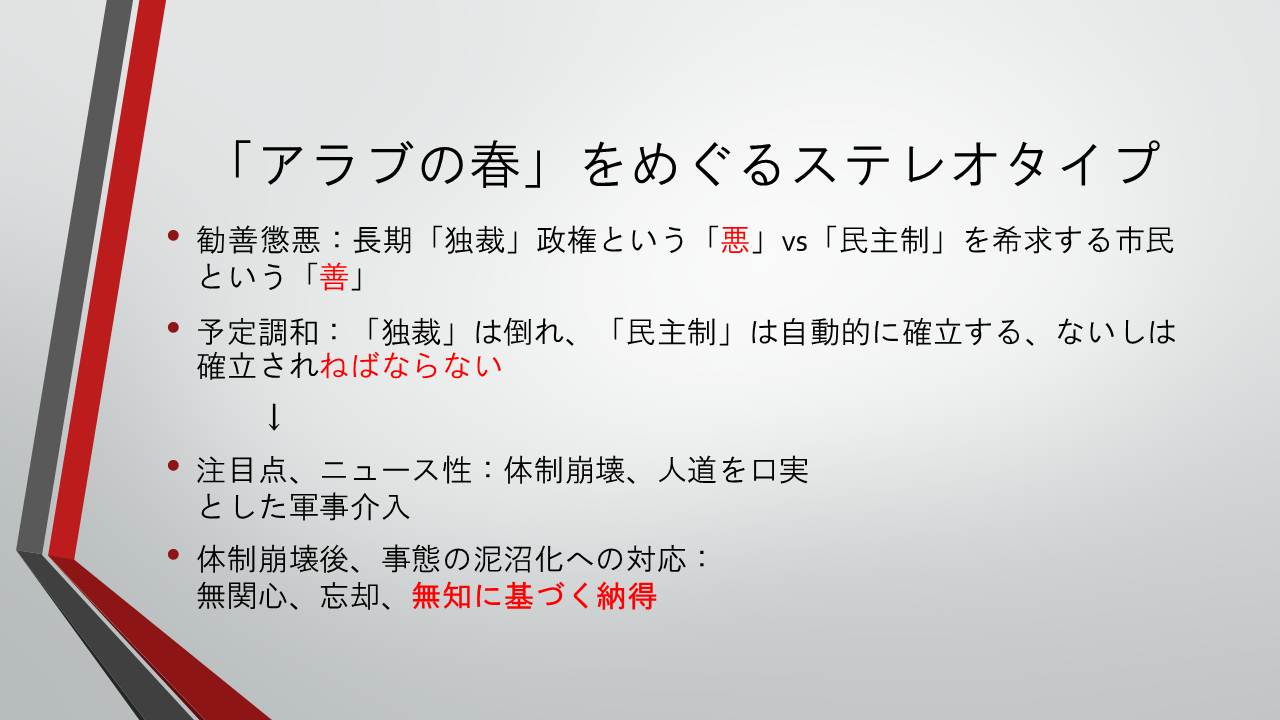

「アラブの春」をめぐるステレオタイプ

まず、アラブの春を改めて見直すと、一種のステレオタイプで報じられてきたと指摘できる。ふたつの特徴があった。ひとつはこの政治変動を勧善懲悪で理解しようとする傾向だ。エジプトであれ、チュニジア、リビア、シリア、イエメンであれ、アラブの春を経験した国では長期独裁政権があった。 それが悪いもので、恐怖の壁を打ち破り、カイロでの100万人規模のデモなど民衆が怒りを発揚し、独裁と民主制を求める市民、悪と善という構図での価値を含んだ見方をした。

もうひとつの特徴は、勧善懲悪という見方の先に、悪の独裁は倒れなくてはいけない、民衆は善だから彼らが政権を握ったら理想の民主制が作られる、という予定調和を求めていることが見てとれる。

勧善懲悪と予定調和というふたつのステレオタイプに基づいてアラブの春を見てしまうことにより、ニュースの着目点が、悪の体制が崩壊する瞬間や、人道を口実とした西側の「正義の鉄拳」が振るわれることに設定されてしまった。リビアでは軍事介入が行われる瞬間ないしは独裁者がなぶり殺される瞬間、エジプトではムバラクが退陣し、軍事介入がなされる、殺されるところに着目点が集まった。

ただ、今日までのアラブ情勢を見ると、実際はどの国も事態が泥沼化している。その後、日本では震災の影響で一気に関心が下がってしまい、結局アラブの春とは、民衆が立ち上がったよい運動だった、というイメージができている。

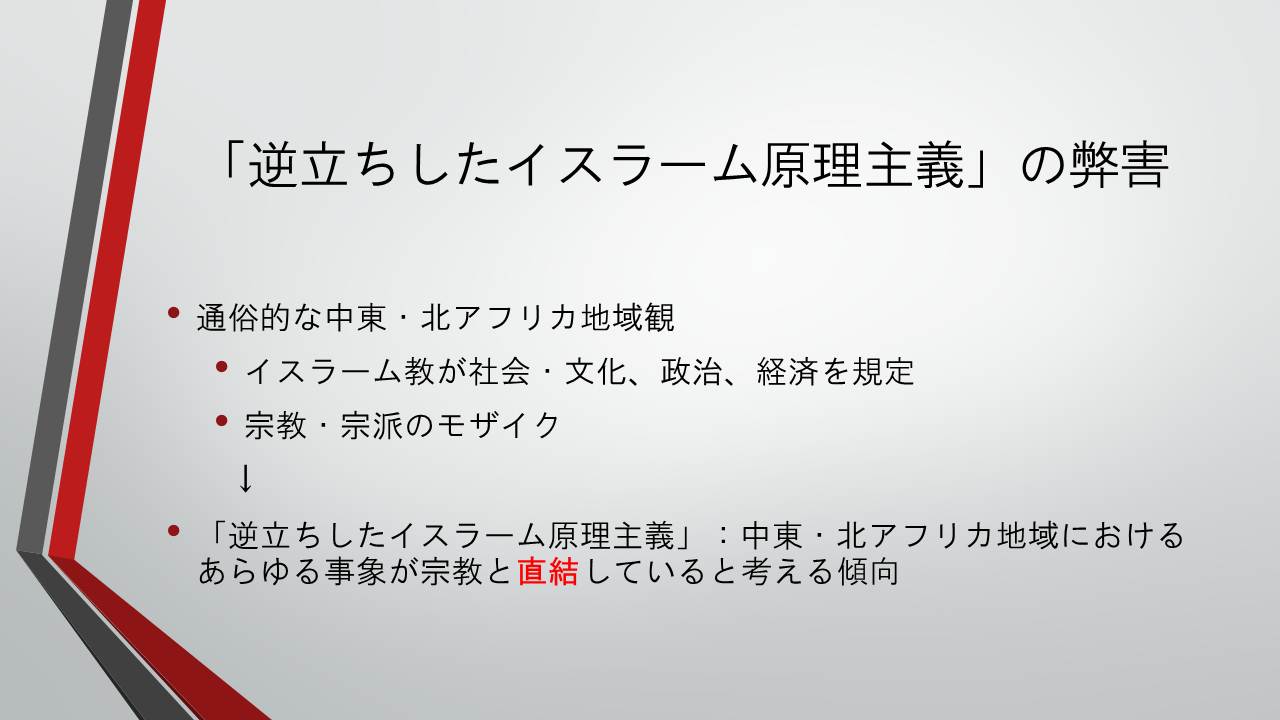

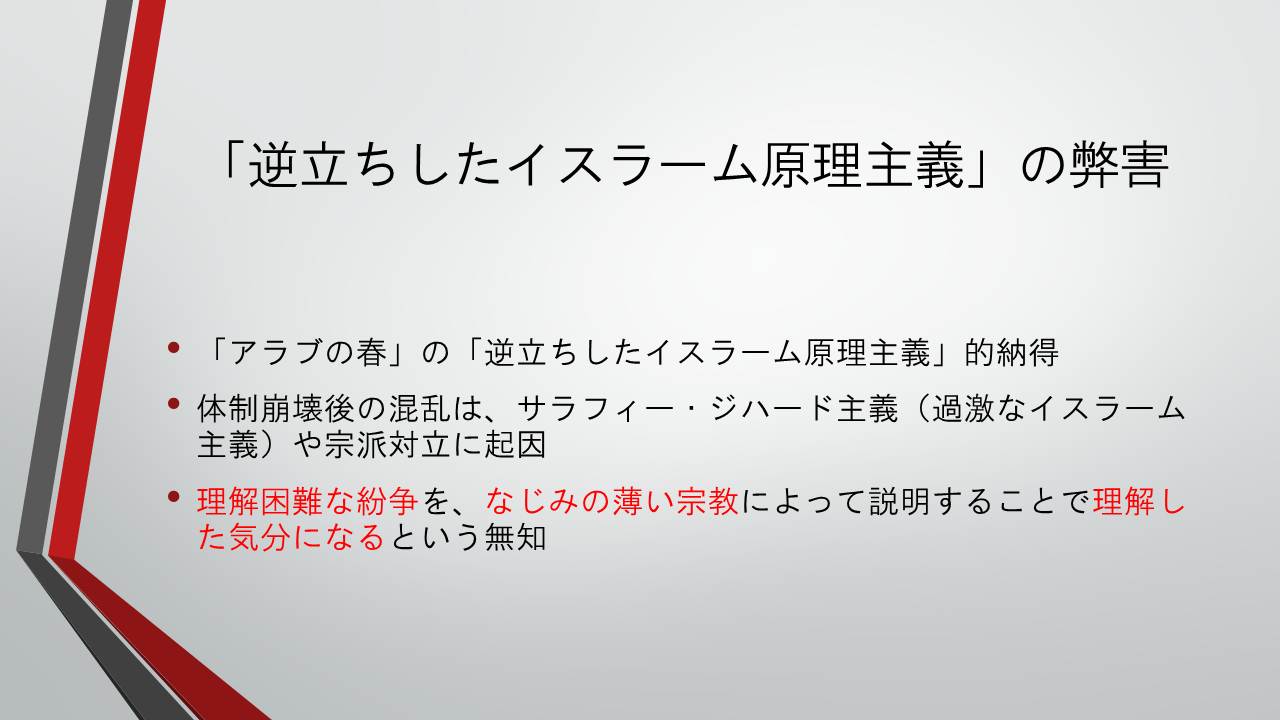

「逆立ちしたイスラーム原理主義」の弊害

また、ステレオタイプに基づいてわかった気になる「無知に基づく納得」という傾向がある。アラブの春にどのような解釈がなされがちであるか。

中東イスラム世界を見るうえで常に付きまとうステレオタイプとは、イスラム教がこの地域の社会・文化・政治・経済にものすごく影響を与えている、と考えることである。また、この地域は3大一神教(ユダヤ教、キリスト教、イスラム教)発祥の地でもあり、色々な宗教、宗派がいてその社会的構成がモザイクをなしており、中東、北アフリカ地域のありとあらゆる事象が宗教と直結していると考えられがちである。このため、何か起きるとその原因は必ず宗教にある、と説明される傾向があり、これを私は「逆立ちしたイスラム原理主義」と呼んでいる。

アラブの春は勧善懲悪と予定調和によって解釈されようとしたが、その後の混迷に伴い、どうやらそれでは理解できないことに気付き始める。そしてアラブの春で体制が崩壊すると、民主化ではなく、さまざまな宗教や宗派の対立が生じ、社会が混乱してしまう。政治や経済が滞るのはイスラム教のせいだ、そのような説明がされる傾向がある。

我々にとってまったくなじみのないイスラム教だの一神教だのを引合いに出して説明して納得した気分になる、そういうのが見て取れる。

仮にイスラム教が社会に重要な意味を持っているにせよ、政治家にとって宗教というのは、政治目的を実現するため、人々を動かすことや自分の行為を正当化するために取捨選択できるツールに過ぎない。こういう当たり前のことが、中東のことになると埋没してしまう。

シリアにおける紛争の特徴

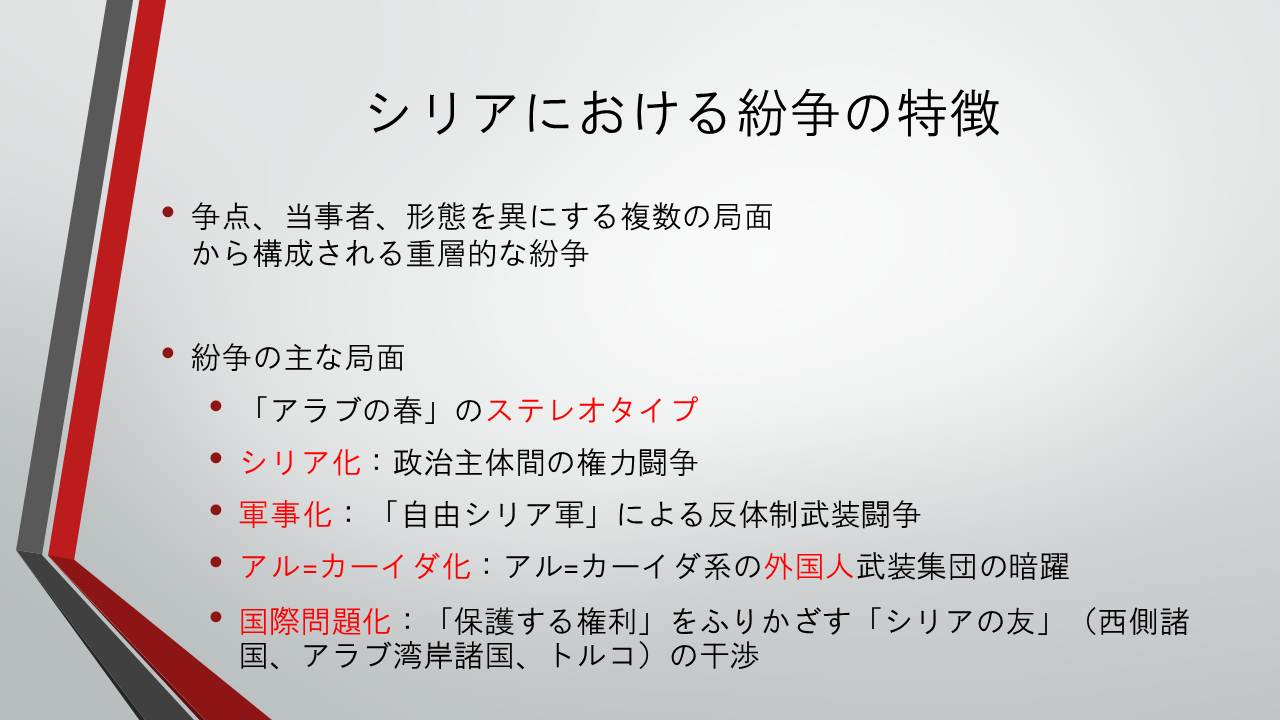

次にシリアで始まった紛争を詳しく見ていく。

アラブの春が最後に波及した国がシリアであるが、2011年3月から約3年にわたって続く紛争を見ると、様々な争点があり、極めて複合的、重層的である。シリアでは5つの紛争が同時に展開している、ないしは展開していたということができる。

1点目は、「アラブの春」のステレオタイプに合致した、権威主義に対する社会の抵抗であり、民主化を求める運動としての局面。

2点目は、権力主体間の権力闘争、私は「シリア化」と呼んでいる。政治家が、民主化という流れの中で権力を奪い合おうとする、純粋に内政に関わる問題。

3点目は、自由シリア軍という言葉で説明される、反体制武装集団によるアサド政権に対する武力闘争。

4点目は最近になって西側のメディアも認めるようになったが、シリアの紛争が長引く中で、外国人のアル=カーイダ系戦闘員が紛れ込んでテロをしているという状況である。当初とは似ても似つかない紛争になっている。

5点目は、ジュネーブ会議からも察することができるが、「シリアの友」といわれる欧米諸国、アラブ湾岸諸国、トルコが、国民を保護する権利を行使して介入し、アサド政権と戦う状況。

これら5つの紛争からなっている。

それぞれの紛争の局面でどのような対立軸があり、どのように結びついているかを解釈することで、はじめてシリアの全体像が見えてくる。

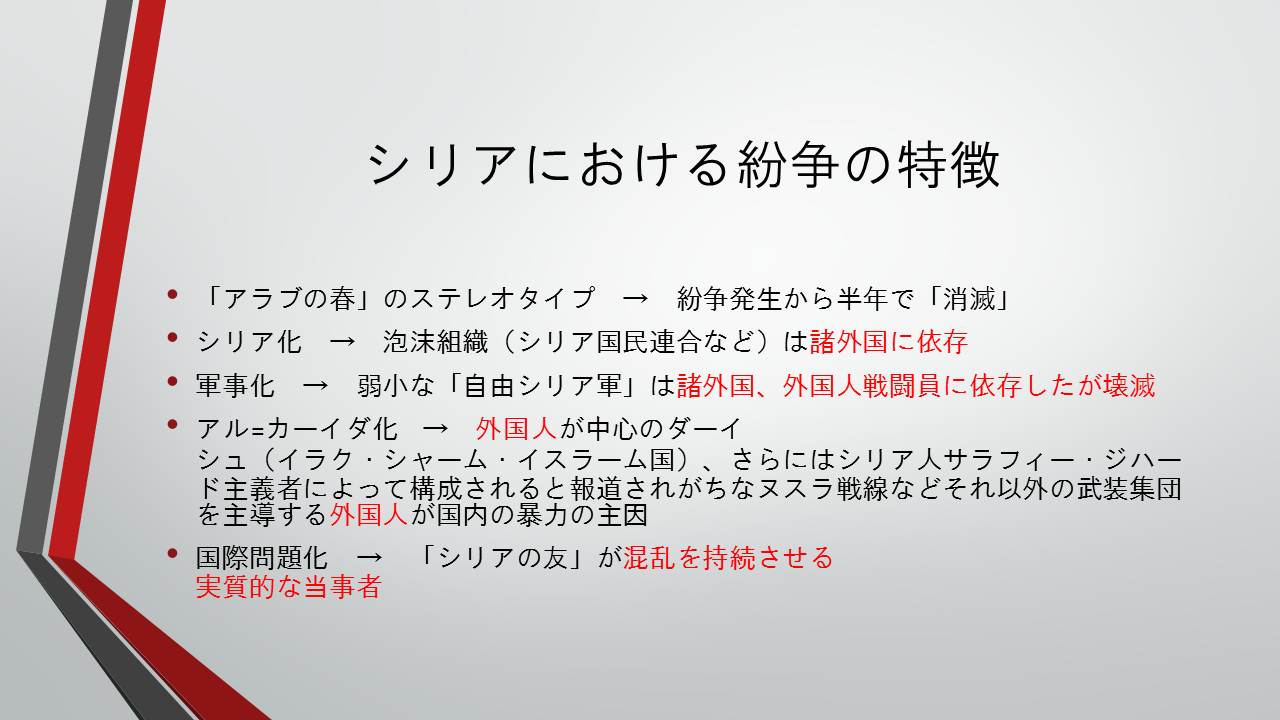

各局面の現状を見ると、まず民主化運動は、2011年の8月までには終わってしまった。「アラブの春」からイメージできる平和的な民主化運動は今や存在しない。従って、アサドが悪いというのは、現状を適切に見抜いているとはいえない。

政治家同士の権力闘争では、アサド対反体制派もあれば反体制派同士の権力闘争もある。すごく複雑に展開している。中でも最も話題にのぼるシリア国民連合は、ジュネーブ会議に参加している組織だが、活動拠点がシリア国内にはない。ホテル革命家と言われる通り、イスタンブールの豪華ホテルに泊まり、同国の窮状とは何の関係もなく、西側諸国に100%依存することでアサド政権とかろうじて対峙できるものである。シリア国内では離反した兵士や武装した市民活動家が自由シリア軍と称して活動しており、彼らの意見は一般市民の声でもあり考慮すべきにもかかわらず、ごく小さなグループで戦っているため、政治的にはほとんど声にはならない。いずれにしても、反体制派はすごく割れてしまっており、権力闘争をみるとアサドが完全に優位に立っている。

アル=カーイダに関しては、外国人が中心となってテロを行ったり、最近ではアル・カーイダ同士が戦っている。今月に入ってアル=カーイダ同士の戦いで7-800人が死んでいる。アル・カーイダ同士の武力紛争に一般市民が巻き込まれ、それをアサド政権が空爆している。

この事実からアサド政権は国内でテロと戦っている、というプロパガンダを打っているが、我々がアル=カーイダを否定している限りにおいては受け入れざるを得ない主張になっている。

5点目の「シリアの友」といわれる西側諸国は、アサドのテロとの戦いを妨害するどころか、アル=カーイダを支援するシリア人のサラフィー主義者、ジハード主義者に武器や兵站、資金援助をしている。シリアの今の紛争は事実上の国際紛争と化していて、最も主要な当事者は西側諸国であると言える。このため、シリアも西側諸国も事態の収拾に乗り出している。

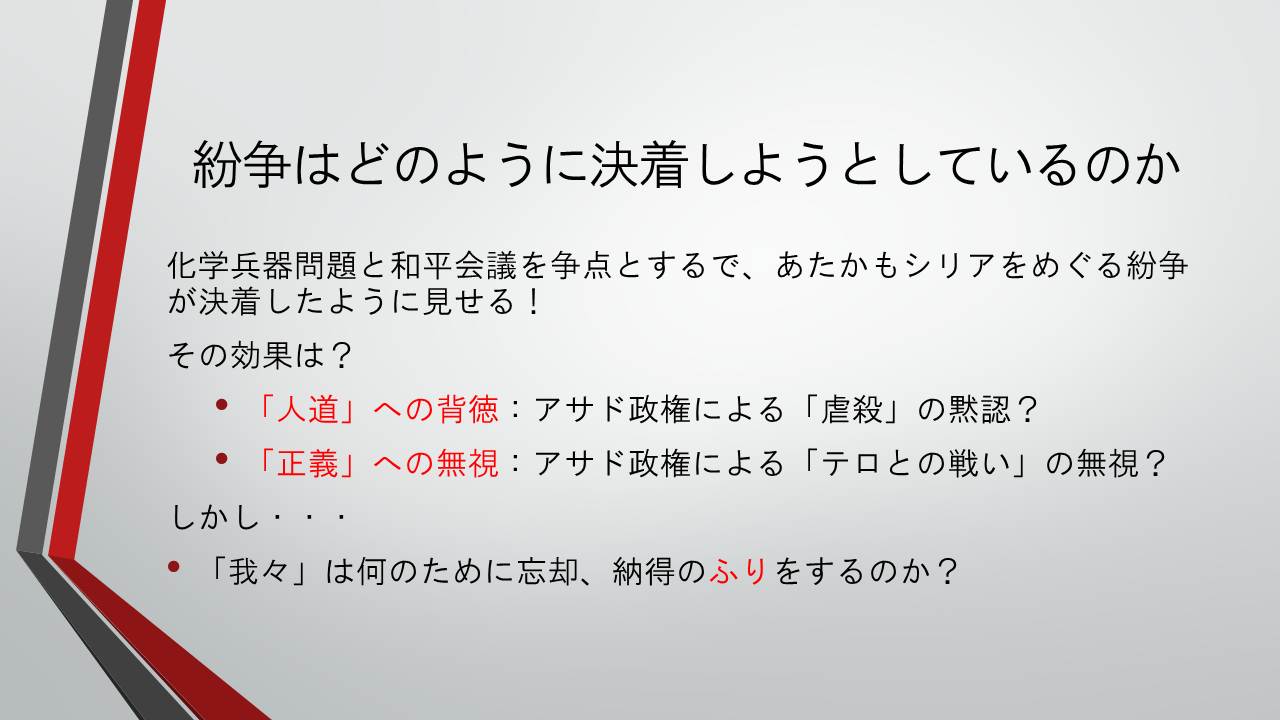

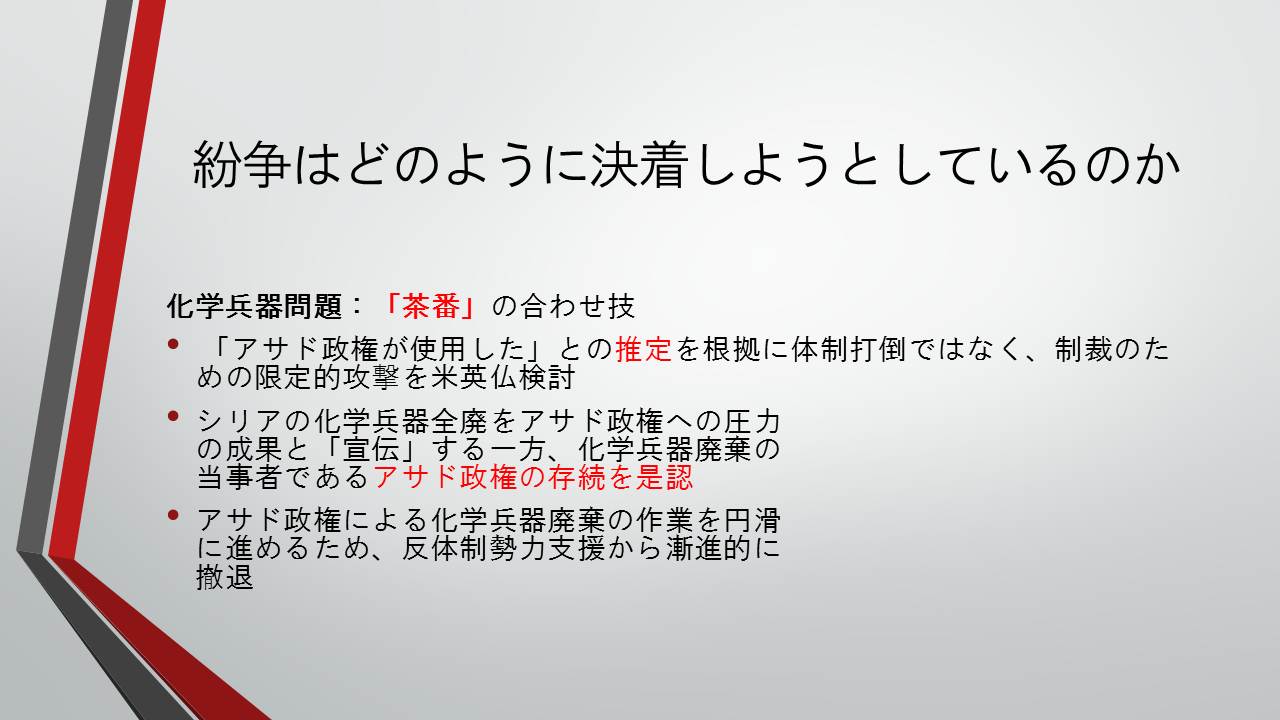

紛争はどのように決着しようとしているのか

西側諸国が出口戦略を必要とするなかで、2013年8月に起きた化学兵器使用事件と、ジュネーブでの和平会議というふたつの事象を通じて、シリアの紛争が決着に向かおうとしている。化学兵器の件は日本でも批判的に報道されたのはご記憶にあるかと思うが、イギリスやフランスがなんの根拠もなくアサド政権が使用したと主張し、軍事攻撃をすると意気込んだ。だがこれは懲罰を加えるための極めて限定的なものにすぎず、そのうちロシアとアメリカで化学兵器を全廃するなら止めていいと言い出した。

こうして化学兵器全廃という大きな成果が得られたように見せかけた。2年半にわたってアサド政権の紛争に介入してきたのであれば、リビアと同じようにアサド政権を倒したことが成果でなければならないのに、論理をすり替えて化学兵器の全廃がこの紛争の目的だったような言い方をしている。しかも化学兵器全廃を監督するのはアサド政権なので、その存続を認めたことになる。

また、西側は人権の正統性に重要に関わっている。人権を引っ込めないまま、何らかの撤退の準備ができるために用意されたのがジュネーブ2である。ここでアサド政権と反体制派を政治的プロセスで和解にもっていこうとしている。この会議の目的はアサド政権の退陣を前提とした移行政府を樹立することと西側メディアは報道していたが、ジュネーブ合意には、政府と反体制派の総意に基づく移行期統治機関の設置とだけ書かれており、アサド政権を倒すとは書かれていない。ジュネーブ2はプロセスを進めるほどアサド政権を認めざるを得なくなる。

西側諸国はこの会議で何を目指しているのは、アサド政権を悪いと言いつつも、反体制派を支援しても何もできない、という状況を作り出すことである。

現時点で交渉が継続するか不明だが、会議で劇的な成果が生まれることはない。結局、紛争が決着したようになればシリア紛争に関心がむけられなくなる。納得したふりや忘れてしまうことにより、シリア紛争の根本は残ってしまうことだけは念頭においたほうがいいと思う。

(文責:加藤)