サイト内の現在位置を表示しています。

トランプ政権のゆくえ

3月21日、「トランプ政権のゆくえ」と題して、公益財団法人 笹川平和財団 安全保障事業企画室 特任研究員の渡部恒雄氏が講演を行った。以下は講演内容の抄録。

1.はじめに

本日はトランプ政権について語るが、皆さんもそろそろトランプの話に飽きてきたのではないか。でもトランプ政権が依然として不透明であることに変わりはない。不透明なのはトランプ氏の戦略である。手の内を見せないのだが、実は見せるほどの内容も持っていない。トランプ政権でもそれなりに機能している部分はあるが、現実に即して、多分どこかで方向転換が必要だろう。現在は共和党が上院、下院とも議会で過半数を有しており、来年11月の中間選挙でそれを失いたくないので、転換するとすれば今のうちだがその気配はない。

大統領令を乱発しているが、大統領令は言いっぱなしで済む。本当にやる気がある場合は予算をつけるための法案を議会で通さなければいけない。メキシコ国境の壁などは議会を通過するかもわからない。トランプ大統領を待ち受けている現実は厳しい。現実とどう折合いをつけるかがポイントだと思う。

どうしてそういうことになったのか。トランプ氏のキャラクター、およびトランプ政権が選挙で勝利した経緯が影響している。そもそもトランプ氏は大統領になるための準備をあまりしていなかったので政策の情報がない。加えてトランプ氏が手の内を見せない。そのため、本日は、政策分析というよりは政権に参加する個人のキャラクターから方向性を解説せざるを得ない。

2. 主要シンクタンクの回転ドア

米国では政権交代のたびに局長(次官補)以上の行政府の職が入れ替わる。通常その人材供給源の多くはワシントンD.C.に400近くあるシンクタンクの研究員に依存している。シンクタンクから政権入りし、政権が変わるとシンクタンクに戻る。このように政策の人材がグルグル回るのが「ワシントンの回転ドア」という仕組みである。私のいた戦略国際問題研究所(CSIS)というシンクタンクでいえば、カート・キャンベル元上級副所長がオバマ政権に国務次官補として参加し、マイク・グリーン現上級副所長がブッシュ政権のNSCのアジア担当上級部長からCSISに参加している。シンクタンク以外の人材供給源は、大学教授、ビジネスマン、ロビイストなどだ。脱ワシントン、脱エスタブリッシュメントを標ぼうするトランプ陣営は、シンクタンクのエリート研究員からの任用を否定している。ワシントンのエリートだけが栄え、地方に住む庶民はひどい目にあっている、という就任演説をしており、脱エスタブリッシュメント、脱ワシントンの立場を標ぼうしているからだ。特に、CSISやブルッキングス研究所などの主流シンクタンクからの起用はほとんどなされてないのが現状だ。

これはブレグジットの構図に似ている。英国のEU離脱に関する国民投票で、離脱派の理屈はブリュッセルにいるEUの官僚が、英国人の意思を無視して、勝手に決めていることを不満として、英国の主権を取り戻すという理由で離脱に投じた人たちが多かった。また、かつて日本の民主党は、霞が関が勝手なことをやっていて自民党はその言いなりである、民主党政権になったら全部変えると主張してきて、それが国民に支持された。政権を取った際には、霞が関を敵に回すだけで、うまく機能させることができずに失敗してしまった。ワシントンの政策エリートをまったく使わないなら、代わりを準備しなくてはならないのに、トランプ氏は政権獲得前にそれを準備してこなかった。シンクタンクの政策エリートの代替になるとすれば軍人やビジネスマンで、現にそうしているが、過去の政権に比べて人材任用が明らかに遅れている。ティラーソン氏が国務長官になったが、副長官以下、次官も次官補もだれも決まっておらず、彼一人でやっている。それでは政府は機能しない。トランプ側近が推す政治任用候補はティラーソン氏が嫌い、逆に彼がいいと思う人はトランプ側近が気に入らないという悪循環に陥っているようだ。国防総省も状況は一緒で、マティス国防長官以外の政治任用は決まっていない。マティス氏は超党派での国防政策の連続性を重視し、オバマ政権で政策担当国防次官を勤め、ヒラリーが大統領になった際の国防長官候補だったミッシェル・フローノイを副長官にしようとしたが、うまくいかなかった。

また、トランプ政権は脱ワシントンのために、ロビイスト活動の制約を厳しくするとしている。政権に入る人は、辞めて後6年間は政府との接触禁止を課すといっているらしい。ワシントンでは政権を辞めてから、ロビイストやシンクタンク研究員として政権とコンタクトをとって情報を得たり、政策を働きかけて活動をしていくのに、それを禁止されるということであれば躊躇する人間が多くなる。トランプ政権は既存のワシントンの人事を否定しているため、人事が停滞して機能不全に陥っている。

3. 主要大統領候補の政策軸

トランプ政権の政策が共和党としては非常にユニークなのは、今回の大統領予備選挙の彼の政策軸をみるとよくわかる。

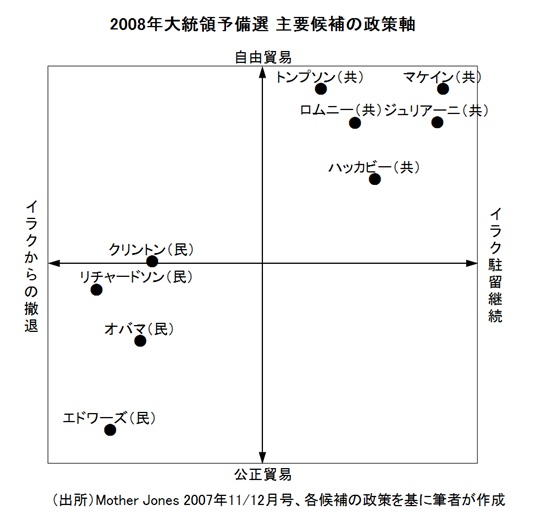

2008年大統領選挙予備選での共和党・民主党の政策軸を以下のマトリックスでみると、政党ごとに一つの方向性に収れんしている。共和党候補は自由貿易支持で国際的な軍事関与に積極的な一方、民主党候補は保護貿易で国際的な軍事関与に後ろ向きだった。

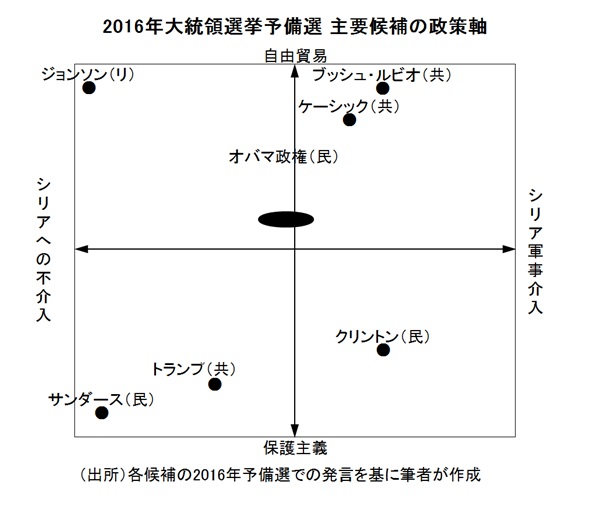

2016年の大統領予備選挙では、国際的な軍事関与の争点はイラク駐留継続ではなく、シリアへの軍事介入だったが、さすがに大規模な陸上兵力を送れという候補はいなかったため、最右翼はいない。しかし共和党主流派の候補は軒並み、以下のマトリックスの右上に位置する対外積極関与で自由貿易支持だった。オバマ大統領は、候補者のときは左下だったが、政権に就いて現実的になり、TPPを推進しシリアには特殊部隊を送り、イスラム国に空爆を行うなど、現実的になって、マトリックス上は右上にシフトした。ヒラリー・クリントン候補は民主党候補の中では、最も右寄りだ。TPPもオバマ政権の国務長官として推進していたし、シリアに関しては飛行禁止区域を作ると主張していた。ロシア軍やシリア軍がアレッポなどの反政府勢力と一般市民を空爆させないための強制措置であり、かなりのリスクがあり、オバマ政権もそれは不可能だと批判するリスクなる政策だ。バーニー・サンダース候補はもともと民主党と会派を組んでいたが民主党員ではなく、自らを民主社会主義と称していた最左翼だ。保護主義傾向は強く、TPP反対を全面に押し出して予備選を戦って人気を博したために、ヒラリーは、サンダースの支持者を取り込むためにも、TPP反対に舵を切らなくてはならなくなった。

そのような中でトランプ氏は、共和党主流派とは全く異なり、ヒラリーよりもサンダース候補に近い場所に位置している。伝統的には民主党の守備範囲である。最初からTPP反対だし、共和党のブッシュ政権が始めたイラク戦争も失敗だったと批判している。これらは共和党の主流派の候補者には主張できないことだ。この共和党候補としては独特の政策姿勢が、トランプに勝利をもたらしたと考えられる。労働組合の影響が強く、伝統的に民主党が共和党と接戦を演じる中西部の接戦州、ミシガン、オハイオ、ペンシルバニア、ウィスコンシンの全州でトランプが勝った。ヒラリーが1州でも取っていれば流れが違っていたと思う。

なぜ勝ったのか。イラク戦争反対、TPPやNAFTAなどの自由貿易反対という保護主義、メキシコに壁を作るという不法移民労働者の制限などが、ラストベルトと呼ばれ製造業が衰退している中西部の白人の労働者クラスからの期待を集めた。ミシガン州では過去30年間、共和党候補が勝ったことはないが、今回は勝利した。トランプ候補は共和党候補なのに保護主義を訴え、イラク戦争を批判したからである。彼らは、ヒラリー候補に投票しても自分たちの生活は変わらなそうだけど、トランプに投票すれば何か変わるのではないか、と考えたのだろう。全米では300万票近くヒラリー候補が勝っている。おそらくトランプ氏は最後まで自分が勝つとは思っていなかったと思う。それほど微妙な勝利だった。その証拠に、彼のビジネスとの利益相反問題が解決されていない。普通の大統領であれば匿名の第三者に経営を任せるべきケースだが、自分の子供たちに経営を任せている。これは訴訟を起こされる可能性もある大きなリスクである。4. トランプ氏のメンタリティ

自分のビジネスを手放す覚悟のないトランプ氏がなぜ大統領選挙に出馬したのか。彼のメンタリティにヒントがある。典型的なエピソードがある。テッドクルーズ候補夫人とトランプ夫人のメラニア・トランプの写真を並べたトランプからの発信は有名である。自分の妻が、相手候補よりも綺麗だから自分に投票しろ、というような発想は、小学生の低学年ならともかく、高学年の生徒会選挙でも恥ずかしくてできないことだ。おそらく彼は自己顕示欲がすごく強い。トランプ氏のマインドセッティングは「自己愛性人格障害」のカテゴリーに入ると米国のメディアで指摘されている。このタイプの人は、自分が一番大事であると同時に、自分にどこかで自信がないコンプレックスもあり、他人から批判されると受け流すことができず強烈に反論する。ただし、そのような性格をプラスの方向に向けて成功している人は企業経営者や芸術界に多く、三島由紀夫などがよく例として挙げられる。目立ちたいし、自分にどこかで自信がないからこそ努力する。トランプ氏がビジネスで成功したのはこのような性格による部分も多いと思う。

ただ問題は、共感力が弱く、自己中心的になりがちである。また批判されると切れやすい。米国人は切れやすい性格をthin skin(薄い皮膚)という。ちょっと批判されると我慢できず、すぐ攻撃する。おそらく米国の安全保障専門家は、トランプ氏のthin skinという性格を使って北朝鮮に圧力をかけることを考えているだろう。オバマ大統領は冷静すぎて軍事力を使わないと思われ、北朝鮮はやり放題だった。しかしトランプはそうではないとみんなわかっている。北朝鮮に対しては、それは非常に役立つかもしれないが、当然ながら不要な紛争を引き起こすリスクもある。

トランプ氏の自伝「art of deal」には、相手に手の内を見せないのが一番と書かれている。ただ、個人のディールと国家のトップとしてのディールは違う。そういう意味でトランプ氏のやり方は不安である。下手をするとホワイトハウス内が疑心暗鬼になって崩壊しかねない。

なぜトランプ氏が大統領になれたのか。その背景には米国の現状に対する不満と不安がる。内政では貧富の格差が拡大していることと、将来の経済への不安がある。外交面では、世界における米国の位置づけが低下する米国のアイデンティティ危機がある。オバマ政権が成立した2009年1月のRCP(RealClearPolitics.com)の世論調査では、リーマンショックの直後だったにもかかわらず「米国が良い方向に向かっている」と「悪い方向に向かっている」の回答比率が同数だった。その後、米国経済はよくなっているのに、それ以降「悪い方向に向かっている」の比率が増え、2016年の選挙当日では良い方向が31.2%、悪い方向が61.9%だった。米国人は現状を非常に悲観している。それをトランプ氏が変えてくれると思った人が多く、とくに将来に悲観的な人が多い衰退している中西部の接戦州で、僅差でひっくり返した。

トランプ氏は「反ポリティカルコレクトネス」である差別的なことを多く発言しても、メディアに潰されなかった。これにより、今までの米国のリベラルな風潮を変えてくれるかもしれないと白人のリベラルな風潮に不満を持つ保守層が期待をした。

過去にもワシントンアウトサイダーが大統領になったことがあった。第7代大統領のアンドリュー・ジャクソンは、それまで富裕層だけが選ばれてきた大統領に初めて庶民から選ばれた。普通選挙制度が拡大して、白人男性であれば、一定額の税金を払っていなくても投票できるようになった頃である。ジャクソンは、アメリカインディアンの強制移住、黒人差別、州権を重視して小さな政府にするなど、今からみればラディカルな政策をやっている。また、猟官制(公職の任命を政治的背景に基づいて行うこと)を始め、ワシントンにいる官僚ではなく、自分の影響下にある人間を政府の要職に就けた。以来、ワシントンでは政府への政治任用制度が定着してきたが、トランプ氏は既存の任用制度に対しても否定的で、既存の政治任用者を避け、3G といわれる、ジェネラル(軍の将軍)、ゴールドマンサックス、ガジリオネア(億兆長者)から政権幹部を起用している。

5. トランプ新政権の人事と政策の進展

トランプ政権を支える顔ぶれと役割をみて今後の政権運営を占ってみたい。人事を見ると「脱ワシントン」「脱エリート」「反オバマ」の路線を強く打出し、有力シンクタンクからの起用を避ける代わりに大統領候補時代の早くからの支持者、身内やその友人関係、ビジネスマンと元軍人が多く指名されている。

共和党主流派の支持者は、マイク・ペンス氏が副大統領候補になったことで安心してトランプに投票した人も多かったと思う。ペンス氏は共和党の伝統的な自由貿易、国際主義を支持し、イラク戦争やTPPも支持している。日本企業の進出が著しいインディアナ州の知事を経験して、日本企業を自らの足で訪ね、積極的に日本から投資を拡大させてきた。共和党にとっても日本にとっても安全弁である。だからこそ、日米の経済協議の枠組みを、ペンス副大統領と麻生副首相のハイレベル協議に日本側が安倍・トランプ首脳会談の際に持ち込んだ。これはヒットだと思う。

ホワイトハウスには二人の影響力のある重要人物がいる。その一人がホワイトハウスの大統領上級顧問で、トランプ氏の長女イバンカの夫ジャレッド・クシュナーである。トランプ氏のような人物に話を通そうと思えば、話のわかる身内に相談するのが効果的で、おそらく彼に情報が集中しており力がある。なにより、身内は裏切らない。クシュナー氏も父親の不動産ビジネスを引継いだ点でトランプ氏との共通点もある。彼が敬虔なユダヤ教徒であることは、リベラルな米国人に安心感を与えている。ユダヤ人は歴史的な経験から独裁や全体主義を最も恐れている。身内にユダヤ系がいれば、トランプ大統領が白人至上主義のような政策にまでは踏みこまないだろうと思っているはずだ。しかもイバンカはヒラリーの娘チェルシー・クリントンと友人である。トランプ氏はかつて民主党員でクリントン夫妻を支持していたこともあり、ニューヨークリベラルとしての過去もある。

もう一人は首席戦略官の座に就いたスティーブン・バノン氏だ。彼が怖いのは、彼が本当は何をしたいのかよくわからないからである。彼はブライトバートニュースという保守系のネットメディアを運営しており、ここには白人優位主義をにおわせる差別的な言説が多くみられる。白人優位主義というと、ヒスパニックと黒人に対する差別だけだと思われがちだが、反ユダヤ主義に行き着くことが多い。従ってクシュナーがいることが安心材料になっている。トランプ氏に深い野望があると思えないが、バノン氏は何か考えているふしがある。多分米国のこれまでの秩序や世界秩序における米国の関与の仕方を壊したいのではないだろうか。草の根の白人の怒りをうまく束ねて米国を変えるきっかけにしたいのだろう。トランプ政権は現在、トランプ大統領と「壊し屋」が米国を良いほうに変えてくれると信じているトゥルー・ビリーバー(True Believer)と、共和党主流派の既存ラインで現実的な政策を指向しているリアリストに別れ、せめぎあいが続いている。 ラインス・プリーバス首席補佐官は共和党の全国委員長だったが、トランプ陣営との関係を大事にし、共和党の主流派との関係を維持しようとしており、バノン氏との不仲説がある。

マイケル・フリン氏は国家安全保障補佐官に就任して間もなく辞任してしまった。辞めた理由は、ロシアへの経済制裁を解除するという話を政権発足前にロシア大使にしていたことが表に出たからだ。これは法律に反しており、しかもその事実をペンス副大統領に正しく伝えてなかったことで辞任を余儀なくされた。トランプ政権は外に対して嘘を平気で言う体質になるが、内側にも正直でないとすれば、疑心暗鬼となりうまく機能しないはずだ。彼はどちらかというとトゥルー・ビリーバーでトランプ氏を早くから応援していたが、同時に軍人として現実的にものごとを考えていた部分もある。彼のおかげで日米同盟の重要性がトランプ氏に刷込まれたし、首脳会談にも尽力してくれたと思う。

フリン氏の後に国家安全保障補佐官になったH.R.マクマスター氏は、湾岸戦争やイラク戦争で軍功を挙げた極めて優秀な軍人で戦略家としても高名である。今回の制服組の特徴は、皆イラクやアフガンで戦った経験を持っていることだ。国防総省とホワイトハウスの国家安全保障会議はマティス国防長官を中心にまとまっていくと思う。これは日本にとっても良い知らせだ。

最近、トゥルー・ビリーバーで注目を浴びているのはショーン・スパイサー報道官である。白いものでもトランプが黒といえば黒という「あざとさ」が面白がられたり、批判をうけたりもしている。ポスト・トゥルース(真実)政治という世界的な現象の体現者でもある。就任式の出席者の数字を、事実を曲げて主張した件が有名で、スパイサーを擁護したもう一人のトゥルー・ビリーバーのケリーアン・コンウェイ大統領上級顧問の「オルタナティブ・ファクト」(もう一つの真実)も流行語になった。

トゥルー・ビリーバーに対抗する現実派の一人がレックス・ティラーソン国務長官である。彼はエクソンモービルのCEOを勤め、国際関係をよく理解しているし、保守派だがトゥルー・ビリーバーのように非現実的なことは言わない。ただ、副長官がなかなか決まらないのが可哀そうだ。国務副長官が決まらないとその下の次官や次官補が決まらない。特に東アジア担当の国務次官補が決まらないことは日本も中国も、他のアジアにとって困ったことだ。下からの積み上げができないので、外務省も苦労している。

ジェームズ・マティス国防長官は、日本にとっても米国の共和党主流派にとっても期待の星である。真っ当で理屈が通る。日本のメディアは彼をMad Dogというあだ名から狂犬と訳したがこれは間違いだ。正確には猛犬という意味が正しいはずだ。海兵隊のマスコットはブルドッグで噛みついたら絶対に離さない。でもそれは狂っているからではなく、命令に従っての行動だ。それが軍人としてあるべき姿である。米軍きってのインテリで、私の友人のスタンフォード大の研究者と共著で、昨年、シビル・ミリタリー関係についての専門書まで出版している。彼が、国防総省と軍をきちんと抑えることで、トランプ政権が変な方向に行くのを防ぐ役割が期待されている。トランプ氏は戦場で命を懸けて戦ってきた本物には弱い。トランプ氏は、以前、テロリスト容疑者に対して「ウォーターボーディング」と呼ばれる尋問方法を再開すると提案していたが、マティスの反対であっさり翻した。この人を解任したら米軍を敵に回すことになる。民主主義の軍隊の役割をよく理解したリーダーだと思う。

6. 日本に若干懸念の残る通商チーム

次に通商チームである。外交安保チームは極めて真っ当なのに比べ、通商チームは心配である。USTR(米通商代表部)代表には、ロバート・ライトハイザー元USTR次席代表が指名された。彼は1984~5年の日米鉄鋼協議や半導体協議で通産省と交渉をして、日本側から米国向け鉄鋼の自主規制を勝ち取った。政権後には、その功績でUSスチールに顧問弁護士で入り今日に至っている。今の鉄鋼の競合相手は中国だが、これまでもUSTRに対して中国の鉄鋼をダンピングでWTOに提訴しろと言い続けてきた。私は日米貿易摩擦の頃の日米交渉をよく覚えているが、USTRになる人は大きく2種類に分かれる。世界や国益を広い視野でとらえて政治的に振舞う人と、目前の通商協議だけで弁護士的な交渉で、交渉成果を自分の得点にして、次の就職にいかそうとする人である。この人は後者のタイプであり、あまり相手にしたくない。だから今後の日米交渉は、USTR対経産省のラインよりも、ペンス-麻生の大局的、政治的なラインに乗せていくことが重要である。

ウィルバー・ロス商務長官は比較的安心できる。彼はニューヨークにあるジャパンソサエティの会長をずっと勤めていた。この職はかなり日本通でないと勤まらない職である。彼は投資家として日本ともビジネスをしてきたため、日本の経済やビジネスのことをよくわかっている。彼はNAFTA見直しを担当するということだ。

ピーター・ナバロ氏は、今回ホワイトハウスに初めて創設された国家通商会議の委員長に起用された。彼の起用は日本には良い知らせと悪い知らせがある。彼はカリフォルニア大学アーバイン校教授で、米国は中国のせいで雇用を失っていると同時に安全保障上も脅威になっているという、中国脅威論を強く主張している。良い知らせは、安全保障上は日本の同盟国としての対中戦略の重要性を理解していること。悪い知らせは、通商に関しては日本も中国も同じく米国に対して貿易赤字を作り出す原因という発想があることだ。彼が、USTR代表や商務長官とどのような役割分担になるかはまだわからない。

スティーブン・ムニューシン財務長官は安定して機能しているようだ。財務省は前政権の居残り組やキャリア官僚が多くてあまり党派的ではないからだろう。彼のミッションは明確で、リーマンショック後に金融商品の規制を強めたドット・フランク法を緩和し、金融商品の自由度をあげることである。ドット・フランク法は規制をかけすぎた部分もあるので、バブル再発の懸念はなくはないが、バランスをうまくとれれば、経済成長が期待できる政策である。

ホワイトハウスで政府の経済政策を調整する機能がNEC(国家経済会議)で、その委員長を務めるゴールドマンサックスのCOOから政権入りしたゲーリー・コーン氏のラインも他に比べて良く機能している。ホワイトハウスにおける経済のかじ取りは実質的に彼が行っているといってもいいだろう。トランプ氏に1日に6回くらい話を聞きに行くこともあるらしい。トランプ大統領は経済学の理屈に反する主張も多いため、経済学者は自らのキャリアを考えると怖くてこの政権には入れない。そのため彼のようなビジネスマンが起用されている。トランプ氏は選挙中には、ヒラリー・クリントン氏はゴールドマンサックスの手先で、選挙資金をもらっているから彼らのために動く、自分は選挙資金を自腹で負担しているので彼らから自由だ、と批判していた。実際と大きな矛盾がある。もっとも、この矛盾を気にする米国人はあまりいない。現実的な経済のかじ取りができなければ、状況は悲惨になるからだろう。

その他に重要と思われる人事は、トランプ政権の経済成長政策の目玉のインフラ投資の責任者の運輸長官に就任したイレーン・チャオ氏。台湾系アメリカ人で夫はマコネル上院院内総務という上院のトップで、共和党の本流である。ここは安心して付き合えるラインだろう。また、あまり表にでていないが、ケネス・ジャスター氏はNECの国際経済担当の大統領次席補佐官でかなり影響力がある。NSCのアジア上級部長のマット・ポッティンジャー氏は日米同盟の重要性をよく理解している人物で、ジャスター氏とポッティンジャー氏が、日米首脳会談で重要な役割を演じた。日本大使に指名されるといわれているウィリアム・ハガティ氏はボストンコンサルティング時代に3年間日本にいた。テネシー州への日本企業からの投資を増やし実績を上げた人物だ。

7. 日本への影響について

トランプ政権に対して、日本は、現在のところ、欧州の同盟国と比較すれば上手いスタートを切れたと思う。ただ今後も楽観は禁物だ。トランプ氏の気まぐれな性格をうまくコントロールをして、かつての貿易摩擦の泥沼にならないように気を配る必要がある。そのための重要な手段が、80年代にそうだったように、安全保障面での同盟関係を強化することだ。冷静すぎたオバマ前大統領に比べ、トランプ大統領の予測不可能性は、中国や北朝鮮に圧力をかけるためには有効な手段ともなる。日本の戦略性が試される。

日本にとって良い知らせは、マティス国防長官が日米同盟の意義をよく理解していて、トランプ政権が同盟国重視に動いていることだろう。

ただし同盟と貿易赤字の問題は違うということになれば、話は別に展開する。トランプ政権の通商チームがどう出るかはわからない。少なくともTPPから撤退し、NAFTAを見直すといっている。それが悪い知らせだ。トランプ氏の究極の目的は、自由貿易で米国を豊かにしようというより、むしろ国内で目に見える雇用を増やしたいのだと思う。例えば、外国企業が米国内に投資を増やして雇用が増えれば、それを自分の成果にできる。日本はそのあたりの期待にうまく応えながら、日米貿易摩擦の再来を防ぐ必要がある。そもそも米国がWTOから脱退するようなことになれば、世界経済は大きく停滞し、米国の雇用にも悪影響があり、元も子もなくなるという理屈をトランプ大統領が理解できるかがカギだろう。

かつての日米貿易摩擦的なことが今後出てくるかもしれない。ただ、80年代の日米貿易摩擦の頃と違うのは、当時は米国中が日本叩きをしていたのに比べ、今の米国メディアはトランプ政権の言うことを額面通り受取らないし、反日という空気は存在しない。その点で楽である。ただし、トランプ政権誕生を利用して、ここぞとばかりに巻き返そうと思っている自動車や半導体などの米企業は存在している。USTR代表候補のライトハイザー氏の議会公聴会がおこなわれ、通商法301条の適用など、かなり保護貿易色の強い主張をしたが、共和党は人事をブロックしないだろうだし、野党の民主党はより保護主義であり、おそらく問題なく指名されるだろう。トランプの通商政策については、楽観はできない。外交・安保政策の協力拡大で乗り切る必要がある。

(文責:加藤竹彦)