サイト内の現在位置を表示しています。

パリ協定の下での気候変動問題への取り組み

4月27日、「パリ協定の下での気候変動問題への取り組み」と題して、IGES関西研究センター 副所長 気候変動とエネルギー・エリア・リーダーの田村堅太郎氏が講演を行った。以下は講演内容の抄録。

1.はじめに

本日は、まず温暖化に関する基礎を振り返りながら「パリ協定の位置づけ」、「パリ協定の目指すもの」について紹介する。次に、昨年11月にモロッコのマラケシュで開催されたCOP22(気候変動枠組条約第22回締約国会議)の成果についての最新情報を説明する。最後に日本の対応について私の意見を紹介したい。

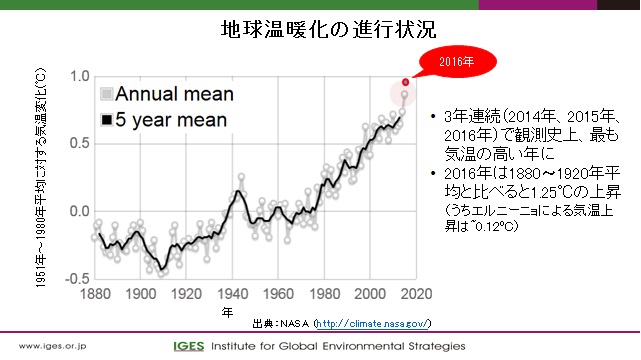

地球温暖化の進行状況をみると過去3年間の平均気温は観測史上最高値となっている。2016年は産業革命の頃(1880年~1920年)と比較すると1.25℃上昇している。そのうちエルニーニョの影響(自然の影響)は0.12℃程度とされている。

気温上昇、気候システムの変化には様々な要因がある。ひとつは気候システムの内部変動によるものだ。エルニーニョとか偏西風の蛇行によって、その年々の温度は変化する。また、自然に起因する外部要因もある。火山や太陽活動の変化によっても気温は変化する。黒点の影響も自然起源の要因に分類できる。さらに人為的な外部要因がある。温室効果ガスの温室効果や、エアロゾル、いわゆる微粒子だが、これには温暖化の効果があるものと、冷却効果のあるものがあって判断は難しいが、総合的な結果としては気温上昇や気候システムの変化を起こす。

本当のところ、我々が今経験している気温上昇にはなにが影響しているのか。世界の科学者の集まりであるIPCC(気候変動に関する政府間パネル)は、最新の気候科学をとりまとめて政策担当者に提供する、という役割を果たしている。発足した1990年当時は、例えば「温室効果ガスの影響はデータ上疑う余地なく検知されたとはいえない」とあいまいだったが、2007年頃には「気温上昇は人為的な影響による可能性が非常に高く90%以上の確率」となり、最新の報告書では、「人間の影響が、20世紀半ば以降に観測された温暖化の支配的な要因であった可能性が極めて高い」と言っている。科学者が「極めて高い」と表現するのだから、本当に高い確率と言えるだろう。

20世紀の気温上昇は、自然要因だけでは説明できず、温室効果ガスの影響を考慮しないと説明がつかない。2013年のIPCCのレポートでは、「今後も対策をとらないでいると今世紀末には3.2℃~5.4℃気温が上昇してしまうが、非常に厳しい対策をとれば1℃~2.3℃の気温上昇に収まる」としているが、現時点で既に1℃程度上昇してしまっているので厳しい状況といえる。専門家のジャッジメントによると、産業革命前からの気温上昇が2℃を超えるとリスクが全体的な制御を超越してしまうとされる。珊瑚礁や高山植物など一部の脆弱な生態システムや文化などの社会システムは、2℃以下でもかなりのリスクにつながる。ただし、IPCCは科学的な情報を提供するだけで、「何℃が危険」といった価値判断はしていない。それは政治の役割になる。パリ協定では「2℃より十分低く、さらに1.5℃抑制も目指す」ことで合意している。

2. パリ協定の位置づけ

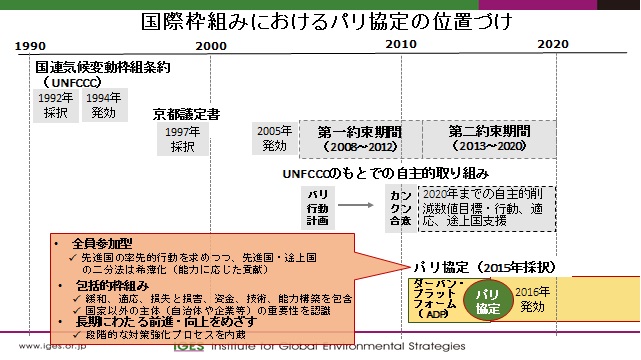

パリ協定に至る国際的な取り組みを簡単に紹介したい。

1992年に「国連枠組み条約(国連気候変動枠組条約)」ができ、気候変動を「問題」として捉えることとなった。その後の京都議定書では、先進国に対して法的拘束力のある削減目標を課すこととなった。ただし、後に米国が抜けてしまったことや、中国やインドなどのこれから排出量が増えてくる途上国に対しては効力がなかったことから、バリ行動計画を経て、いわゆるカンクン合意が2010年にできた。これは、「国連枠組み条約の下で先進国のみならず途上国を含む世界各国で取り組もう」というものだが、あくまでも自主的な取り組みをまとめただけで法的な枠組みがなかった。ようやく2015年のパリ協定で「すべての国を含む包括的な法的な枠組み」ができた、という流れになっている。

3. パリ協定が目指すもの

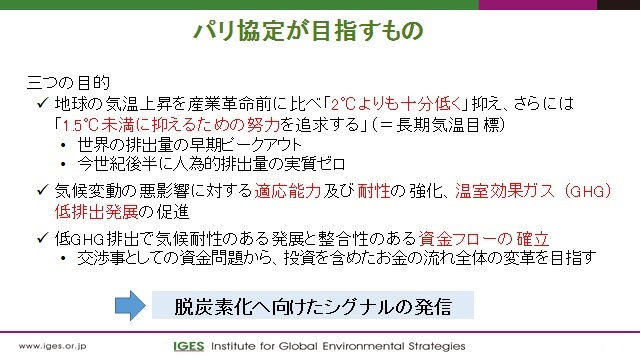

パリ協定は3つの目的をもっている。1つには、地球の気温上昇を産業革命前に比べて「2℃よりも十分低く」抑え、さらに「1.5℃未満に抑えるための努力を追及する」という長期の気温目標を掲げている。パリ協定の言葉で「人為的な排出量と吸収量(植林などによるCO2の吸収)の均衡を達成する」ということだ。2つめは、排出面だけではなく、変わりつつある気候に対して適応能力のある社会・経済の発展を促進すること。3つめは、排出量の削減や、気候変動への適応能力や耐性強化に資するようなお金の流れを作ること、である。要するに、化石燃料依存社会からの脱却をうたっている。

ではなぜ、現在の化石燃料に依存した社会から移らなくてはいけないのか。それを考える上で重要な概念が「カーボン・バジェット」だ。

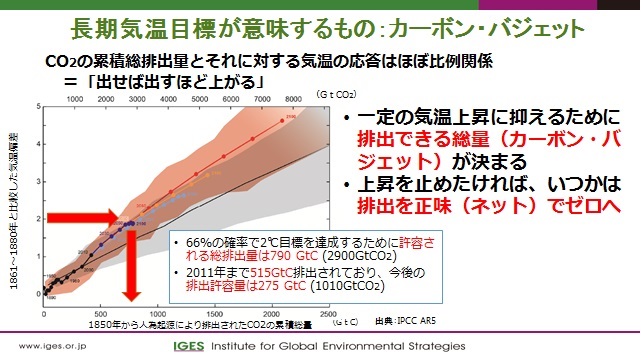

これまで人類が輩出してきた二酸化炭素の累積量と産業革命前と比較した温度変化をグラフ化すると、右肩上がり、比例関係にある。

CO2を出せば出すほど気温は上がってしまう。あるレベルで気温を安定化させようと思うなら、排出できるCO2の総量は決まってくる。排出できる総量を「カーボン・バジェット」という呼び方をする。気温上昇を止めたければ、最終的にはCO2の排出をゼロにするか、排出と吸収を均衡させなければいけない。これがICPPの最新の報告書に出ており、パリ協定は基本的にICPPの考え方に則っている。

カーボン・バジェットの考えに従えば、66%の確率で2℃目標を達成するためには、排出できるCO2の総量は、790ギガ炭素トン(2900ギガCO2トン)である。2011年までに既に515ギガトンが排出されているので、今後排出できる量は275ギガトンしか残っていない。今年は10ギガトン近く排出しているので、このペースでいくと、単純計算ではあと30年弱しかCO2を排出できないことになる。

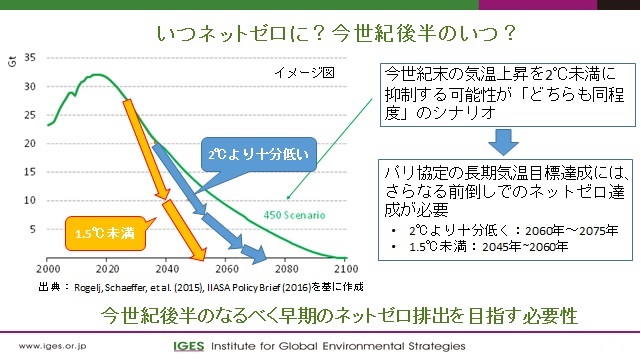

排出できるCO2の総量は決まっているので、早く削減するほどコストの低い下げ幅を実現できる。2020年頃に世界の排出量をピークアウトすれば、2080年以降は少しずつ削減していくことができる。逆にもし今の対策が遅れ、2020年にピークアウトできないと、あとで急激な排出削減をして、長期に低排出を続けなければならなくなる。パリ協定では、今世紀後半にネットゼロ、すなわち均衡を目指そうとしているが、それはいつなのか。

確実に2℃よりも下げようと思うならば、かなり前倒しで排出を実質ゼロにしないといけない。カーボン・バジェットという考え方に基づくと科学的にも早めの対策が要求される。

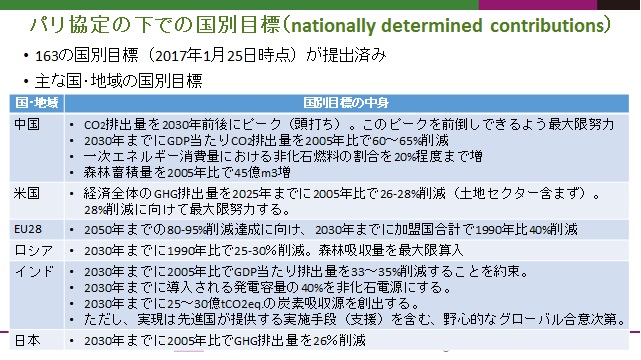

では、実際に各国はどういう状況にあるのか。パリ協定の下で、160以上の国が国別の目標をあげている。詳細は省くが、米国、EU、日本などの先進国は絶対量を減らしていく一方、インド、中国は今後も増えていってしまうが、両国とも対策をかなり前倒しで進めており、中国の研究者が最新の情報でおそらく2025年までに排出をピークアウトできるであろうと言っている。インドでも昨年発表された国家エネルギー計画(案)では40%としていた非化石燃料の割合をほぼ60%まで引き上げると言っている。

2013年時点で各国が出したパリ協定の下での各国の目標を合算しても、到底2℃や1.5℃といったレベルには到達できない。

しかしこのことはパリ協定でも織り込み済みで、今後5年毎に目標を見直し、かつ見直す際には各国目標を段々と引き上げていくプロセスが含まれている。

ここまで、パリ協定が何を目指しどういう仕組みでそれを達成しようとしているのかについて見てきた。では、昨年11月に行われたCOP22ではどのような成果があったのかについて次に述べたいと思う。

4. 第22回国連気候変動枠組条約締約国会議(COP22)における成果

2015年の12月に採択されたパリ協定が発効するためには2つの条件があった。ひとつは55カ国が批准すること。もうひとつはその55カ国が世界の排出量の55%以上を占めるようになることだ。当初は発効には数年かかるだろうと見られていたが、政治的な機運が盛り上がり、1年経たないうちに発効してしまった。その大きな要因は、小島嶼国が批准手続きの締結をしたとこと、米国と中国が動いたことだった。当時のオバマ政権は、次期大統領のことを考えて早く批准したかったという事情があった。中国では、南シナ海で紛争に近いことを起こしていたので、国際協調をアピールするには気候変動問題が格好の材料となるだろうという思惑があったことと、国内の大気汚染はひどいもので、国有企業の重厚長大エネルギー産業を改革していく必要があり、その路線と気候変動の対策が合致した、という背景があった。

焦ったのはEUだった。彼らは温暖化問題のリーダーを自負しており、自分たちよりも早く、米国、中国、インドといった大国が批准したために急がなくてはならなくなった。国際条約については、EUではメンバー国すべてが批准した後にEUとして批准する慣わしがあったにもかかわらず、今回は例外的にEUが先行して批准することにした。

パリ協定では、長期戦略(長期低温室効果ガス排出発展戦略)も話題になった。各国は長期戦略を2020年までに策定することになっている。長期戦略の役割は、脱炭素化という最終目的達成に向けて、各国が5年毎に国別目標を出して最終目的との整合性を保つことにある。政府が長期的な視点から費用対効果の高い短期・中期の政策を示すことによって、民間企業や投資家も脱炭素化に向けた長期的視点を伴う経営判断や投資判断がやりやすくなる。既にドイツ、アメリカ、カナダ、メキシコ、フランス、ベニンといった国々が提出している。日本でも経済産業省と環境省のもとで検討が進んでいる。2050年までには社会状況、経済状況、技術は大きく変わりうるので、数年毎に政策を見直すのが各国共通の特徴となっている。

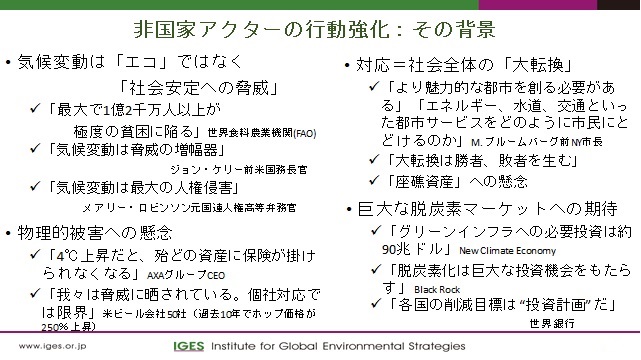

パリ協定は地方自治体や企業、つまり非国家アクターにとっても重要であり、その行動強化が求められている。

その背景を4点ほど挙げたい。

1点目は、「気候変動問題は社会安定への脅威」との認識である。例えばシリアの内戦も、内戦に至る前の2年間に大規模な干ばつがおきている。干ばつは気候変動の要因を加味しないと説明できない。シリアでは干ばつ以前に社会不安とか社会問題があるわけだが、気候変動はそれを一気に爆発させる増幅器になりうる、そういった捉え方だ。日本では気候変動をCSRやエコといった捉え方をしてしまうが、それは違う。企業にとっても当然のこと、社会安定が脅かされれば、企業活動にも影響が及ぶはずだ。

2点目は、「気候変動がもたらす物理的な被害への懸念」だ。保険会社が、このまま気温上昇が続けば保険のビジネスが成り立たない」といった懸念や、食料関連企業も個別対応の限界を口にし始めている。

3点目は、「短期間に社会が大転換することへの対応」である。社会の転換は、勝者と敗者を生んでしまう。その中で勝ち抜いて行くのが企業の責任である、と経営者たちは認識しなければならない。

4点目は、「巨大な脱炭素マーケットの可能性」だ。社会の大転換はチャレンジだがチャンスでもある。温暖化対策はコスト負担と言われるが、裏返せばそれは投資なのだ。脱酸素化で新しいエネルギーシステム、社会システムが大転換するとなれば、新しいマーケットも生まれる。そこにどうやって早く食い込んでいくのかを、非国家アクターとしては考える必要がある。

5. 日本の対応

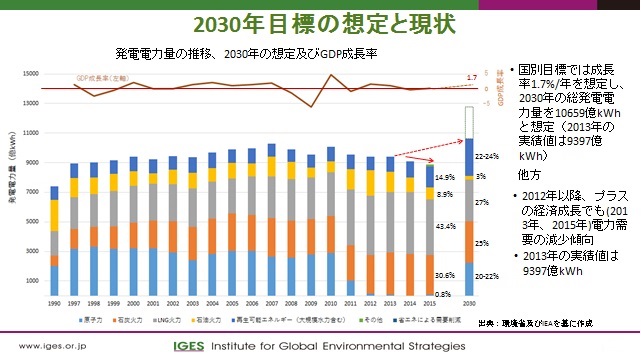

日本の対応について見ていきたい。パリ協定を受けて、日本でも昨年5月に温暖化対策計画が閣議決定された。そこでは2020年、2030年(パリ協定の中の国別目標に対応)、2050年のCO2排出量の削減目標がうたわれている。日本の排出量は2013年をピークに下がっており、実は既に2020年の目標値より低い位置になっている。2030年には2013年比で26%削減を目指し、2050年には同年日50%削減が目標である。

2030年については、部門別に細かいロードマップや導入すべき技術が掲げられているが、基本的には今ある技術で可能な数値を積み上げた値である。今後は毎年の進捗をみて、動的に見直していくことになっている。

2050年は、技術イノベーションによって80%削減の実現を計画している。イノベーションに向けた国内投資や国際競争力を維持しながら、長期的、戦略的な取り組みで大幅な削減を目指すこととされている。

2030年の目標に向かって実際に足元では何が起きているのか。これまでの日本の燃料別の電力供給量をみると、2011年の福島での事故のあと、原子力は大幅に減っている。その分を石炭火力と天然ガスで補っているが、一方で再生可能エネルギーが急激に増えており、ほぼ15%を再生可能エネルギーが占めている。電力需要自体は減ってきているのに政府の目標はそれに比べかなり高い経済成長のもとでのエネルギー需要を見込んでいる。我々研究者としては、その仮定・前提を精査したほうがいいのではないかと思っている。

日本では、部門別の排出量目標を割り振っている。運輸部門を除く全てのセクターでは、政府が想定している排出量よりも低い位置を推移している。震災以降の省エネ意識は以前より薄れてきたものの、依然として続いている。エネルギー消費の減少傾向を支えている人々の行動パターンを持続可能な方向に持っていくような政策措置が必要だ。

石炭火力の新増設という話が懸念材料としてあげられる。もし全部作られるとロックイン(排出の高止まり)の可能性があり、2030年の排出目標を超えてしまう。されに2050年の段階で日本が排出できるうちの半分位が石炭火力で占められてしまう。石炭火力にはCCS(炭素を回収して地中に埋めてしまう技術)を使えばよいという意見もある。政府も2030年までにCCSを実用化しようとしているが、コスト面での課題もあり、世界的には大規模な導入は進んでいないという現状がある。

石炭火力の競争相手は再生可能エネルギーだ。数年前までは安い石炭火力に対抗できないと誰もが思っていたが、最近では例えばインド、米国、南アフリカなどで、価格面で石炭に匹敵するようになってきている。今後の広がりを考えると、コストが上昇する石炭化学に依存するよりは、こちらに方向を変えたほうがよいのでないか、というのが私の考えだ。日本の再生可能エネルギーはまだ価格が高いのが現状だ。太陽光パネルの価格や設置工事費も高いといわれている。それを今後どう下げていくか。固定価格買い取り制度によって太陽光エネルギーの導入が劇的に増えている一方で、太陽光への偏重、高コストという事態も起きている。

電源系統の運用・整備にも課題がある。石炭や原発など旧来のベースロード電源を前提にした仕組みとなっており、将来的には変える必要があると思う。九州電力エリアではピーク時には再生可能エネルギーの割合が5割近くにもなっている。ここでは、揚水発電や会社間連系線が蓄電や広域送電の機能を果たしている。

電力需給調整については、再生可能エネルギーが参入しやすくなるような取り組みも開始している。例えば、東京電力・シュダナイダー・双日による産業用ディマンドレスポンスの大型実証実験や、横浜市・東芝・東京電力による公立学校への蓄電池設置と運用などがある。こうした取り組みを今後も増やしていくことにより、よりフレキシブルな、スマート電源に近いようなものができ、再生可能エネルギーの導入が進むのではないかと思う。6. おわりに

最後に4点ほどまとめを述べたい。

1点目は、2℃目標について。これは国際社会も合意している。これを達成するには、今世紀後半のなるべく早い時点で脱炭素化する必要がある。

2点目は、化石燃料依存社会からの抜本的な大転換を前提で考えると、気候変動や温暖化の問題は、狭い意味でのエコとか社会貢献といったレベルではなく自治体や企業も生き残りをかけて取り組む必要があるということだ。

3点目は、2030年、2050年の目標はあくまでもその先にある脱炭素化への通過点でしかないことを踏まえ、早め早めの行動によって、今の高炭素なシステムが埋め込まれてしまうようなロックインを回避することが賢明である。将来のイノベーションへの期待もあるが、足元で起きている再生可能エネルギーの急激な低価格化や、それを安定化する技術をうまく利用することで、かなりのことができるはずだ。 4点目は、政府内でも検討が始まっている2050年長期戦略に関し、脱炭素化を大目的に明確化し、それに向けてどう進むべきか皆で考えていくことが必要だ。企業や自治体を含めて、長期的視点を持った意思決定ができるように促すという役割が、日本の長期戦略に求められている。

(文責:加藤竹彦・吉田絵里香)