サイト内の現在位置を表示しています。

雇用・労働問題の解決と外国人の受け入れ―長時間労働・同一労働同一賃金・外国人労働者―

5月25日、特定非営利活動法人 政策形成推進会議 代表理事の森元恒雄氏が「雇用・労働問題の解決と外国人の受け入れ―長時間労働・同一労働同一賃金・外国人労働者―」と題して講演を行った。以下は講演内容の抄録。

1.はじめに

本日は、雇用・労働に関する諸問題について、一般常識の範囲で問題を幅広く取り上げ解説したい。私が設立した政策形成推進会議は、日本の社会が抱えている様々なテーマについて幅広く調査・研究に取り組んでいる。メンバーの中に、雇用・労働問題や外国人の問題に関する専門家がいるわけではないことを予めご了解いただきたい。

2.雇用・労働問題の課題と原因

雇用・労働問題の大きな課題は4つある。「長時間労働」、「不本意非正社員」、「女性・高齢者の活躍推進」、「外国人労働者の受け入れ」である。

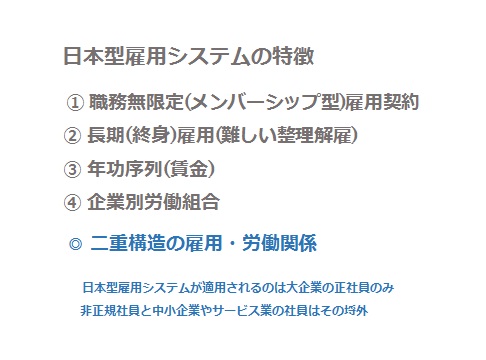

これらの問題に共通する原因は「日本型雇用システムの弱点と限界」にある。高度成長期までは日本型雇用システムは素晴らしく、これがあるから日本は戦後目覚しい復興・発展を遂げたと国際社会からも言われていた。しかし日本型雇用システムは、経済が右肩上がりの時には良い方向に回転していくが、右肩下がりの局面に入ると持ちこたえきれないという弱点を抱えている。

バブル崩壊によって日本型システムの限界が顕在化し、晩婚化、非婚化、出生率の低下、人口減少による労働力不足の顕在化という新たな問題が出てきている。その底辺にある、日本人の人生観や国民性の変化も大きく影響している。高齢者の、元気な間は死ぬまで働きたいという考え方に象徴的に現れているように、日本人には働くことは悪いことだという意識はあまりなかったが、若い人の意識は変わりつつある。

日本型雇用システムの特徴は、細かな点ではいろいろあるが、大きく挙げると、職務無限定型の雇用契約、長期雇用、年功序列賃金、企業別労働組合の4つがある。

職務無限定(メンバーシップ型)の雇用契約は、日本型雇用システムの最大の特色であり、他の3つの特徴の基本を構成している。会社に入る時点では仕事の内容や勤務場所を特定した雇用契約ではなく、「わが社のメンバーになってください」というのが特徴である。

これに対して欧米型の雇用システムは、一般的にはジョブ型といわれており、職務が限定されている。「この事業所で、この仕事をやってください」という雇用契約を結ぶため、入社した翌日から一人前の仕事を要求される。これが日本との最大の違いである。

日本では、初めは仕事も事業所も決まっていないために簡単には解雇できないが、欧米では事業所が閉鎖されたり、仕事がなくなれば、基本的には解雇が自由にできる。

給与体系は、日本では年功序列になるが、欧米では長期間働いても仕事の内容が変わらない限り基本的には給料は変わらない。職務単位で給与が決まる欧米では、同一労働同一賃金が適応しやすい。

労働組合については、日本では企業別であるのに対し、欧米は産業別・職種別である。賃金交渉を産業別・職種別で行う欧米では、標準的な水準で産業別に統一の賃金水準が決まる。標準より賃金水準の低い、生産性が劣る企業は市場から淘汰される。日本の場合は企業単位で賃金水準が決まるから、生産性が低くければ低いなりのレベルで組合も妥協して賃金が決まる。生産性の低い企業が生き延びる可能性が高い。

欧米型の中でも特に理想的といわれるのが「北欧型フレキシキュリティ・モデル」である。欧米型をさらにブラッシュアップしたような内容になっている。企業・産業横断的な賃金決定が行われるので、自律的な産業構造の高度化が起こる。生産性の低いところは淘汰されていくため、産業構造の転換ができる仕組みがビルトインされているのが特徴だ。

欧米には解雇自由の原則に基づく労働市場の柔軟性がある。特に北欧は、企業単位で解雇されるのはやむをえないものとし、国全体で労働者の雇用が確保されることを優先している。また北欧では、公共部門による失業前の職業訓練や大学での生涯学習の仕組みが非常に充実された積極的労働市場政策や、失業給付を2年間ぐらいもらえる措置など、政府が様々な労働政策を講じている。3.職務無限定(メンバーシップ型)雇用契約の特徴

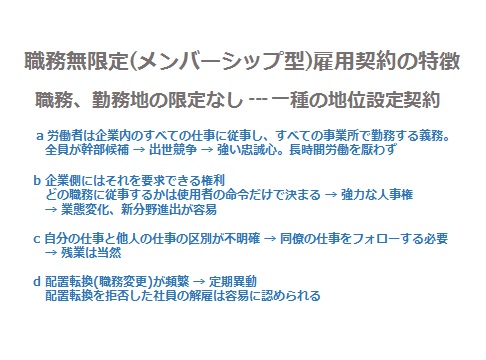

日本の雇用システムの最大の特徴である職務無限定雇用契約について、2つの考え方を簡単に説明する。1つは職務や勤務地の限定のない地位設定契約、もう1つは新規学卒者一括定期採用である。

職務、勤務地の限定がなく、一種の地位を設定しているということは、労働者は企業内のすべての仕事に従事し、すべての事業所で勤務する義務があるということだ。日本では強力な人事権を会社が握っていることになる。従って、社員は全員が幹部候補であり、出世競争に駆り立てられるため、社員が会社に忠誠を尽くすことになる。長時間労働を厭わない風土になりやすい。

また、会社側は本人の了解なく一方的に転勤や職務変更の命令ができるので、企業単位の業態変化や新分野進出が容易にできる。

ただ、それにはマイナスの面もある。仕事の区分が不明確なので、他の人が休んだり、あるいは他の人の仕事が忙しくなると、横にいる人が助けてあげるために残業することが日常的となる。配置転換も頻繁に行われ、定期異動があるのも日本の特色で、配置転換を社員が拒否すると解雇されやすい側面がある。

新卒学卒者一括定期採用に関しては、日本では職務無限定で4月1日に一斉に新卒を採用することから、採用基準として職務遂行に必要な技能は重視されず、意欲、真面目さ、忠誠心などの人間性が重視される。白紙の状態で新卒を採用して、必要な技術、知識、技能は企業内で職業訓練をしていく。企業単位で職務訓練が行われると、自社に都合のよいことだけを教えられるということで、他社に転出する際、どの会社でも通用する技術、知識、技能が身についていないために、雇ってもらいにくくなる。特定の高度の専門職は別として、一般的なサラリーマンの転職は難しくなり、中高年の再雇用が難しいのもこの辺りに原因がある。

欧米では、欠員が生じた都度募集をするので、日本とは逆に専門的な技能を持ってない若い人の失業率が中高年よりも高くなる。4.長期雇用、年功序列賃金、企業別労働組合の特徴

日本の雇用システムのその他の特徴である長期(終身)雇用、年功序列賃金、企業別労働組合について説明する。

まず、日本の長期(終身)雇用のポイントとしては、職務が無限定であるということが根本にあり、解雇権濫用法理が確立していることが大きい。

解雇の必要があるか、解雇の回避の努力をしているか、解雇する人の人選を合理的にしているか、労働組合等との協議をして手続きをきちっと行っているか、という4つの要件を満たさない限り解雇できない。ある職場が会社の事情で閉鎖される場合には、社員の能力に見合った他の職場や職務を与えないといけない。

また日本では、年功序列賃金制度、退職金制度が一般的に採用されているが、判例で「こういう制度があること自体、定年までの雇用を暗に保証している」とみなされている。

日本の年功序列賃金についても、やはり職務が無限定であることが根本にあり、会社にとって職務単位で賃金を決めることが困難である。職務に応じて賃金を決めようとすると低い賃金の仕事への異動が困難になることや、人事異動を円滑に行うためにも職務と切り離して賃金決定することが必要である。結果的に職務遂行能力の評価に加え、年齢や勤続年数に応じて賃金を決める年功序列型になる、という仕組みになっている。 社員にとっては、良い面も悪い面もある。若いうちは職務の程度に見合わず、賃金水準が低くなるが、中高年になると生活給が加味され、職務遂行能力以上の賃金をもらえることで生涯を通じてバランスするようになっている。終身雇用を前提にすれば、こうした賃金体系でよいが、途中で退職するとか、解雇されると、その後の人生設計が難しくなるという弊害もある。

日本の企業別組合についても、やはり職務が無限定であることが根本にあり、賃金が企業単位で決まることになる。そのため企業を超えたレベルで団体交渉をする意味がなく、必然的に企業別組合となる。生産性の低い企業が温存され、産業構造の転換、高度化が進みにくいというマイナス面がある。

5.問題の解決策

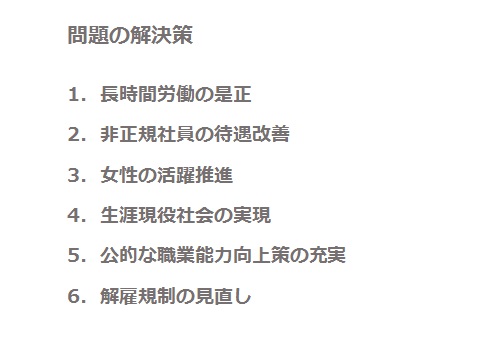

具体的な問題の解決策を6つ提示する。長時間労働の是正、非正規社員の待遇改善、女性の活躍推進、生涯現役社会の実現、公的な職業訓練向上策の充実、解雇規制の見直し、である。

1点目は、長時間労働是正の解決策である。日本の労働時間規制はないに等しい。なぜだと言うと、建前では罰則つきの法定労働時間が厳格に決められているが、三六協定を締結すれば事実上無制限に時間外や休日の労働が可能だからだ。三六協定にも限度基準が定められているが、それは行政指導上の基準に過ぎず、上限を超えても罰則がないため、労働組合側も時間外や休日労働に寛大で、組合が了解さえすれば無制限に残業させることが可能になっているのが実態である。

労働時間の長さよりも納期や品質を優先する国民性にも原因があり、取引先や一般消費者のことを大事に考えると、無理してでも長時間になりやすい。

時間外割増賃金にも原因がある。25%程度の割増賃金ではペナルティとして効かない。欧米では50%と決まっている。長時間残業すると給料が増えるため長時間労働を助長する要因になっているという側面もある。職務が無限定で、「全員」が幹部候補で、入社と同時に出世競争に駆り立てられるという点にも原因がある。チームで仕事をするため自分だけでは退社しにくく、残業命令が正当化されやすい。正社員の解雇が簡単にできないために、繁忙期に人を採用するよりも、在籍社員の残業で対処するということにもなりやすい。これらの要素が複雑に絡んで長時間労働の原因となっている。

そこで長時間労働の是正策としては、まず、物理的な限度として、残業の絶対的上限基準を定めること。政府の行政上の指導基準では不十分である。特別条項付三六協定は基本的に廃止にすること。上限を決めるだけではなくて、勤務時間インターバル制を導入すること。退社から翌日の出社までの間に、最低限11時間空けなければいけないというEUの基準を日本でも導入すること、が長時間労働をなくす一番有効な手段となるだろう。割増賃金については25%では低すぎるので50%にあげるべきだ。そうすれば経営者側が、残業でカバーするよりも臨時社員でカバーしようとか、残業そのものをなくてしてもっと効率化しようといったインセンティブが働く。ILO条約に規定されている年次有給休暇の完全消化や、長期連続での休暇取得も義務化すべきである。日本では病気になったときのために有給休暇を残す人が多いが、病気特別休暇を別途創設することを考えるべきだ。 2点目は非正規社員の待遇改善策について述べたい。

やむなく非正規についている人が315万人もおり、賃金はほぼ横ばい、手当ての多くが支給されていない、非正規社員の子どもの貧困率が非常に高い、職業訓練を受ける機会が限られていてキャリアアップができない、非婚化、出生率の低下にもつながっていること、などが問題だ。正社員は基本的に職務無限定で職能給が支給されているのに対し、非正規社員は欧米と同じような職務給、仕事単位の賃金となっているため、正社員と非正規社員の処遇は、現行の給与体系を前提とする限り簡単には格差は解消しないだろう。

客観的・合理的理由のない不利益な取り扱いを禁止することを「同一労働同一賃金」と理解し、原則と異なる賃金制度を採用した場合には、使用者側に説明責任を課すことで、非正規社員の権利を保障するべきだ。

職務無限定の正社員の他に、職務と職場が限定された正社員を日本で普及させていくことも大事だ。正社員をあらたに雇用する場合には、非正規の人が正社員に異動できる権利を優先的に認め、適任者がいなければそこで初めて公募すればいい。有期労働契約を結ぶ場合にも、正当な理由を課す。理由なく期限を限っている場合には、無期労働契約とみなす仕組みを導入すべきだ。 3点目は、女性の活躍推進に関してである。

女性の活躍推進については、女性活躍推進法ができて期待が高いが、ほとんどが努力義務となっている。努力義務で成果が上がるならそれでもよいが、それで活躍が促進できないのであれば、罰則を伴う強制力があるものに改正しないといけない。女性に労働時間や勤務地を自由に選択できるような権利を付与するのも一つの方法だ。仕事の範囲について、女性ならではとか、女性にふさわしいとかを考えているといつまでも男性と同じような仕事ができないので、役割分担の発想をなくすとことも大事だ。

4点目は生涯現役社会の実現である。

高齢者は基本的には正社員で、定年延長等で引き続き働くことができるのが理想だが、それがなかなか進まないのであればシルバー人材センターの機能をもっと拡充してはどうか。また、市町村が高齢者に活躍してもらう場を広げることを考えて欲しい。

5点目として、公的な職業訓練の充実、6点目として解雇規制の見直しについて述べる。

欧米と比べて日本が劣っている職業訓練の機能を更に拡充したり、大学でもう一度学びなおしたり、生涯学習の機会を強化する必要がある。解雇規制の見直しについては、日本型の雇用システムを堅持したままで、解雇規制だけを緩めることには無理がある。雇用システムを変えないといけない。労働組合は、金銭補償を認めると解雇されやすくなるので否定的であるが、裁判所が解雇無効という場合に限って、金銭補償も認めるべきである。理由としては、裁判所が無効だといっても、実際に職場への復帰は難しいからだ。

6.外国人の受け入れ政策について

最後に、外国人の問題について述べ、結びとしたい。

日本には、技能実習生制度がある。開発途上国の人を日本で訓練して技術移転をする国際貢献の仕組みだ。日本は建前では単純労働者を受け入れないと言いながら、国際貢献という名の下に事実上外国人を安く受け入れて使っている。しかも扱いが非人道的だと国際的に批判されている。昨年法改正され、政府も努力はしている。

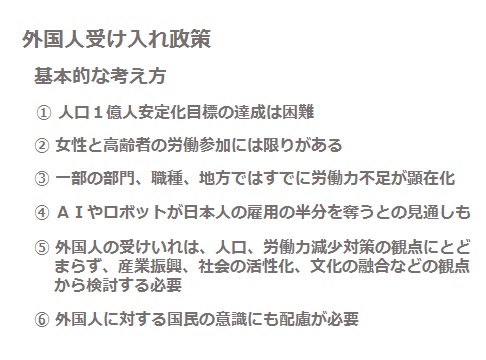

日本は人口を1億人で安定させたいという目標を掲げているが、実際には達成が難しいだろう。労働力を女性と高齢者でカバーするには限界がある。

あと20~30年もすればAIやロボットが普及して、現在の日本人の雇用の半分で済むのではないかという話もあるが、既にあらゆる産業で人材不足が顕在化しているし、地方では人手がない事態が常態化している。

従って、外国人の受け入れについては、労働力人口の減少の観点にとどまらず、産業振興、社会の変化、文化の融合などの観点から、幅広く検討する必要がある。国民意識としても、日本ではまだ外国人の受け入れに抵抗感が強い。その辺も考えないといけない。

具体的な方法としては、高度人材はこれまで以上に積極的に受け入れるべきだ。世界中で高度人材を取り合っている状況なので、来る側の外国人にとって日本の社会や産業界、経済界に魅力を感じてもらえるような仕組みを作っていかないといけない。

企業、大学、研究機関等は、外国人の受け入れに必ずしも積極的ではないのも問題だ。例えば大学でも、一人の外国人の先生を採用するだけで資料作成や会議が大変だという話を聞いた。日本語を話せる教授しか雇わないということもあるそうだ。受け入れる側が消極的では話にならない。どうすれば促進できるかを考えないといけいない。

単純労働者については、一気に門戸を開放するのはよくない。今はまだ日本に来て働きたい人が多数いるので、かつての南米日系2世、3世を無条件で受け入れたときのように一気に開放すると混乱する可能性がある。

そこで提案したいのが、新しい技能実習制度だ。いまは国際貢献という建前でやっているが、建前そのものを「単純労働者を受け入れるための技能実習制度」に変えるべきだと考える。修了者の中で成績優秀な人は日本在留を認めればよい。日本で引き続き働けるようにするためには、労働市場テストを行うべきだし、職安・ハローワークが「日本人を募集したが応募者がいなかった」という場合に限って、外国人に就職を認めるといったような、日本人に配慮した仕掛けも必要だ。さらに、企業の受け入れそのものを届出制ではなく許可制にして、不法行為に対しては、罰金と是正措置を講じるべきだ。受け入れ先企業について、シンガポールに例があるような外国人雇用税を徴収してはどうか。利益を受ける企業に一定の負担をしてもらって、受け入れに伴う社会負担の財源に充てるべきだと思う。

移民政策は、やるべきではない。就職先、身元引き受け先が決まっていなくても日本への入国を認めるのが移民だが、そういうことはやるべきではない。きちっとチェックをパスした人に限って受け入れる方法をとるべきだ。また、欧米のように社会統合政策をとるべきだ。日本語、しきたり、しくみを、税金をかけてしっかりと勉強してもらう。言葉がわからないからといって子弟を小中学校にやらないといったケースを認めると、問題が後でだんだん大きくなってくるので、きっちりとした仕組みづくりを考えるべきではないか。(文責:加藤竹彦・吉田絵里香)