サイト内の現在位置を表示しています。

長期的視野と逆説の法則~日本の進むべき道~

7月31日、「長期的視野と逆説の法則~日本の進むべき道~」と題して、東京大学 先端科学技術研究センター教授の西成活裕氏が講演を行った。以下は講演内容の抄録。

1.はじめに

本日は日本の進むべき道について、渋滞についての20年間の研究成果をご紹介しながら考えてみたい。私の専門は数学であるが、自分自身を渋滞学者と名乗っており、車の渋滞についてだけではなく、渋滞にアナロジーで考えられる世の中のあらゆる問題について研究している。例えば、人のコミュニケーションや意思決定にも渋滞がある。

私は今の日本の現状を非常に憂いているのだが、最大の問題は「長期的視野の欠如」だと思う。

日本に昔から言い伝えられている格言には「損をして得をとる」といったような逆説的なものが数々あるが、こうした逆説を、データを使って数学的に調べてみると、共通点があることがわかってきた。詳しくは『逆説の法則』(新潮選書、2017年)に書いてあるのでぜひご覧いただければと思うが、本日はそこで取り挙げた事例をいくつか簡単にご紹介したい。

2. 渋滞の問題と逆説

私が研究した渋滞について触れたいと思う。交通渋滞、人混み、物流在庫など、渋滞はあらゆる所で発生する。医学部の先生と一緒に論文を発表したことがあるのだが、人間の神経細胞にも渋滞がある。神経細胞にはキネシンという蛋白質があり、これは通常だと車のように神経組織上を動いている。キネシンが渋滞し始めると私たちは「忘れっぽく」なり、キネシンの動きが完全に止まってしまうとアルツハイマー病となる。アルツハイマー病も交通の問題も、私にとっては同じ渋滞問題と捉えられる。

ではなぜ渋滞するのか。それは「待てない」からである。日本の交通渋滞の約70%は「詰めすぎ」が原因で起こっている。後ほど詳述するが、詰めずに「空ける(待つ)」ことが出来れば、車の問題のみならず渋滞はしない。

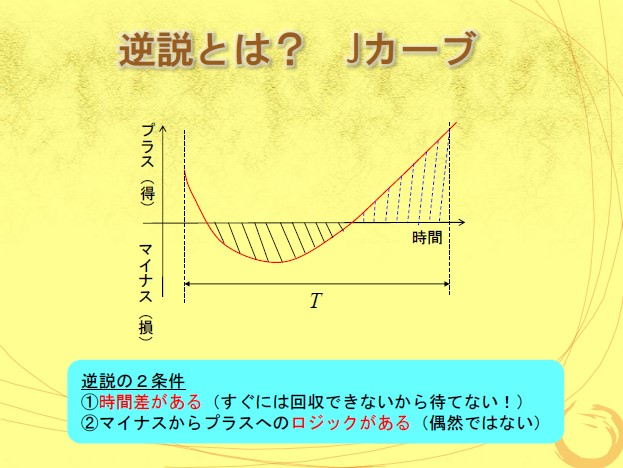

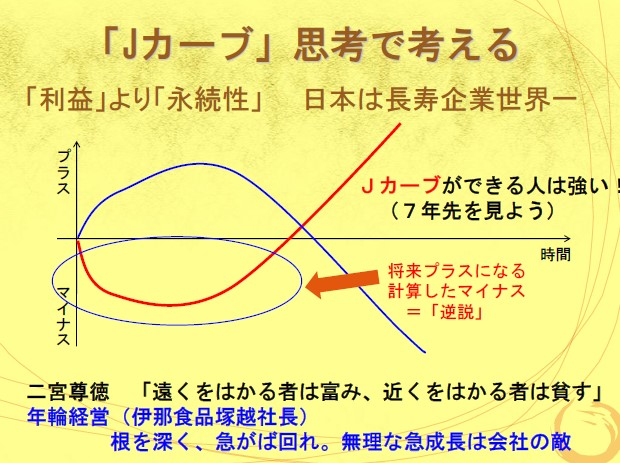

このように、一見すると今は損をするけれども、時間が経った後に必ずプラスになるのを信じて「待つ」ことが大事だ。時間軸でみたらプラスになるかたちを「Jカーブ」と呼んでいる。「損をして得をとる」、「急がば回れ」、「迂を持って直となす(孫子)」、「苦あれば楽あり、楽あれば苦あり」、「急いては事を仕損じる」、「情けは人のためならず」、「速やかならんと欲すれば即ち達せず(論語)」、「小利を見れば即ち大事にならず(論語)」といった逆説的な諺は真実を表している。

逆説には、ふたつの条件がある。ひとつは「時間差」であり、待った人にだけ訪れる蜜の味がある。マイナスをすぐには回収できないため「逆説のジレンマ」が生じる点がポイントだ。普通の人はそこまで待てない。もうひとつの条件は、プラスになるロジックがあるということだ。ギャンブルと違って、待てばプラスになるというロジックを説明すれば、リスクがあっても人は待つことができる。偶然ではなく、プラスへのロジックを説明してあげることが必要である。マイナスをとると高い確率でプラスが訪れることのロジックがわかれば、この逆説の法則を使わない人はいないだろう。誰もが「待つ」ことができるはずだ。私はこの逆説のロジックを発見することに成功した。

3. 逆説のロジック「なぜプラスが訪れるのか」

なぜマイナスの後にプラスが訪れるのか、そのロジックについて、企業の方と一緒に探ってみた。100以上の事例を集め、あらゆる角度から徹底的に分析した結果、「空けるが勝ち」、「負けるが勝ち」、「分けるが勝ち」、「かけるが勝ち」の4つのロジックにまとめることができた。事例の全てが4つのいずれか、あるいは複数に当てはまることがわかった。いくつかの事例を簡単にご説明する。

①空けるが勝ち

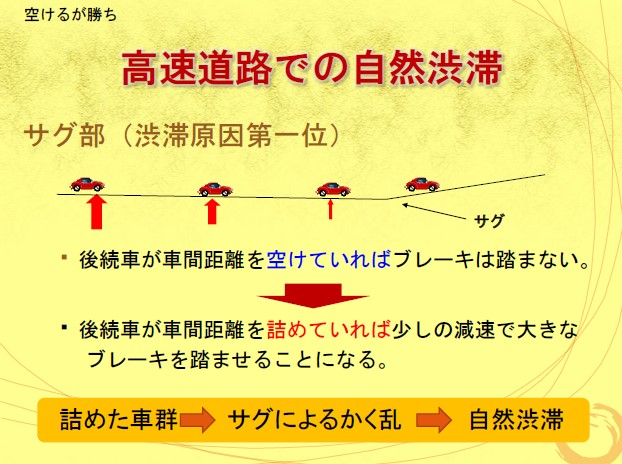

詰めたほうが効率的に見えても、実は「空けておいたほうが良い」という事例をいつか紹介する。渋滞というのは詰め過ぎで起こる。車の渋滞に限らず「空ける」というのは渋滞解消の真骨頂である。

前述したように、日本の交通渋滞の約70%は車間距離の詰めすぎで起きる。警察庁の協力の下、十数台の車を時速50キロ、車間距離7メートル間隔で「詰めて」走る実験をしたところ、先頭車がブレーキを一瞬軽く踏んだだけで、後続車へ次々にブレーキが伝播し、最後尾あたりの車は完全に停止してしまった。一方、車間距離を充分に空けた車を1台だけ車列に挟むと、その車がブレーキの伝播によるブレを吸収し、後続の車には渋滞が発生しないどころか、結局は詰めた場合の同じ位置にいる車よりも早く目的地に到達した。この実験は、車間距離を空けたほうが確実に早く行けることを証明した。実際の公道では、車間を空けると確実に割り込まれてしまう世の中だ。でも、そうすると割り込んだ人も含めて全員が損をすることに気がついていない。短期的視野でいるから社会全体が損をしている。これがまさに渋滞の原理である。

別な事例として、例えばメンバー4人で働いている組織があるとする。この会社の業績が今は絶好調であっても、4人全員が数学的に求められる「不安定ライン」という、一定以上の限度量を超えて仕事をしていると危ない会社だと言える。なぜならば、もしも1人が体調を崩して休めば、他の3人がその人の分をカバーしようとしても吸収できないからだ。無理して吸収しようとすると全員がつぶれてしまうことが起こり得る。組織の存続を考えれば、稼働率を常に詰めるのではなく、少しゆとりを残しておくことが大事だ。

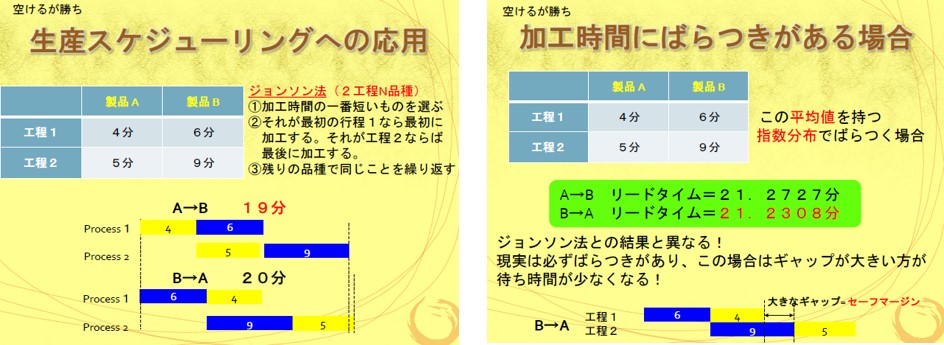

同様のことが某大手企業との共同研究でも実証された。その企業では、工場の生産ラインの稼働率を出来る限り上げて製品の生産性を上げたい、と考えていた。しかし私は、あえて生産稼働率を下げたほうが良いとアドバイスをした。結果その企業の利益率は上がり、社長から大変感謝された。このからくりは、リードタイムの異なるふたつの製品のどちらを先に作るべきか、という問題を解くことだった。

一見すると、加工時間の合計が短く、待ち時間がない作りかたを選ぶほうが良いが、実は「ブレ」に弱い。工場の加工時間にブレはつきもので、ブレを数学で厳密に計算すると、ブレを吸収できる作りかたが正しいのである。つまり、環境が固定化されていない状況ではばらつきを想定し、間を空けるほうが圧倒的に効率的だということが証明できた。

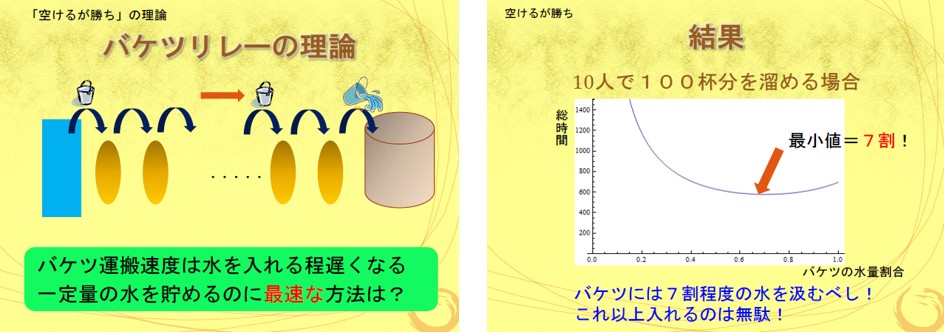

もう一つ、バケツリレー理論を紹介する。川から離れたところにある貯水タンクに、バケツリレーによってなるべく速く水を満タンにするにはどうしたら良いか。リレーで運ぶ人の人数は変えられないならば、バケツには水を7割だけ入れるのが最適値となることが数学で割り出せる。バケツいっぱいに水を入れて運んだ方が効率よさそうだが、バケツに入れる水の量と運搬速度の反比例の関係を考えると、7程度が現場も楽になる上に、生産性も上がり全体最適となる。

②負けるが勝ち

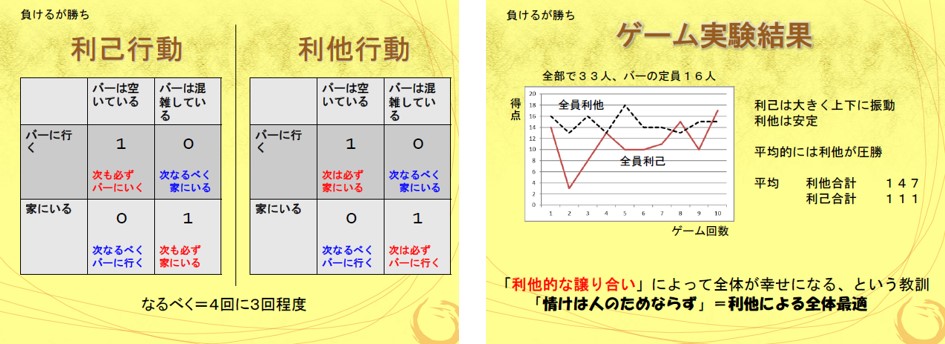

自分ばかり勝とうとすると、一時的には良くても長い目で見ると負ける(不幸になる)こと、さらに全体最適にもならず誰も得をしないことも数学で証明できる。

収容人数が少ない小さなバーにおいて、たくさんの人がそこでお酒を楽しみたいと思っている状況において、「バーにお酒を飲みに行く」か「行かないで家にいる」か、という二択で自身の行動を決めるゲームを考える。バーの状態としては、空いていて快適な状態と、混んでいて不快な状態がある。満足(利得の1点)が得られるのは、空いているバーに行った人と、バーが混んでいる時に家にいた人である。この場合、利己的行動(次回も利得を狙って同じ行動をする)と、利他的行動(次回は利得を他人に譲るべく前回と異なった行動をする)のどちらをとるべきか。この実験を複数回繰り返した結果、全員が利他行動をとったほうが、全員が幸せになることが判明した。

長い目で見ると、他人に譲るという利他行動をとるほうが、結局は自分も他人に譲られるという形で帰ってくる。「情けは人のためならず」ということが数学的に証明された。ただし、利他行動をとるためには、フィードバックネットワークと呼ばれる互恵的なつながりが大切である。1回きりの他人同士では絶対に利他行動を取れない。搾取して逃げる人が出てくる。毎日顔を合わせる人に対しては利己行動が取れないのが人間というものだ。

③分けるが勝ち

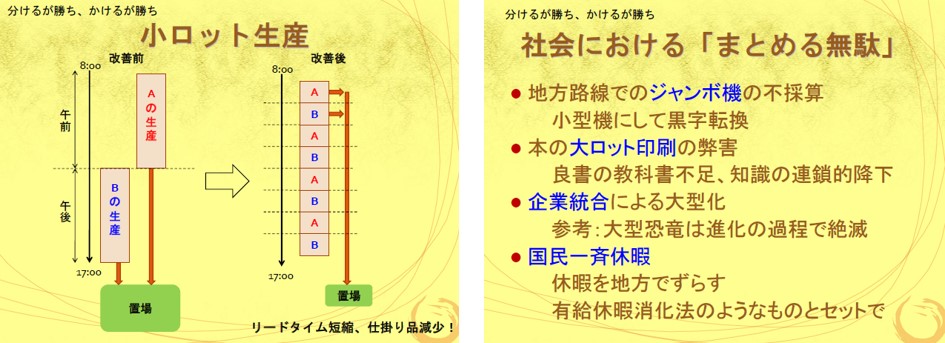

ひとつに集めず分割したほうが良いという逆説のロジックについても、事例で紹介しよう。これは、私が実際に工場の改善に携わって証明することができた。

その企業では一日にふたつの部品を作っているが、当初は午前中に部品Aばかり作り、20分かけて段取りを変えた後、午後に部品Bばかりを作っていた。次の工程でAとBを組み合わせて出荷するという作業である。

このケースは、AとBを小ロットで交互に作れば仮置き場も減らせるしリードタイムも短縮できる。問題は段取りを変える時間をいかに短くできるかである。現場では抵抗があったが、小分け生産のメリットを理解してもらった結果、段取り変えの時間を1分に短縮でき、キャッシュフローが一気に流れだし黒字となった。生産のリードタイムが1日から2時間へと縮まり、仮置き場の面積も圧倒的に小さくなったことで固定費が下がった。「分ける」が勝ちの好例である。社会にはまとめる無駄がいくつも見られる。

④かけるが勝ち

損するように見えても、労力や時間を「かける」方が後になって得をする逆説のロジックもある。昨今、コミュニケーションに手間をかけずに、電子メールでなるべく簡単に済ませようという方が多い。確かに便利ではあるが問題だ。電子メールによって生じた誤解でどうしようもなくなっている組織をたくさん見てきたので、誤解についての研究を3年ほど行ったことがある。誤解を数学的にモデリングして、なぜ誤解が起こるのかを調べたところ、省略が原因であることを発見した。誤解は、「伝え手の省略」と「受け手の先入観」との掛け算で起こる。電子メールだと微妙なニュアンスや雰囲気が伝わらないので、誤解が生じてしまうのだ。私は周りの人に「面倒な内容のときは、電子メール禁止」と言っている。

組織内での意見対立を解消するための取っておきの方法が、ロールプレイング議論である。ある事業に対して賛否がある場合、全員に集まってもらい、賛成派と反対派に分かれて相手を打ち負かす議論をしてもらう。次に双方が立場を変えて、再び議論をしてもらう。これにより、相手の気持ちがわかってくるのがロールプレイングの良いところだ。手間はかかるが、相互理解がとても深まる。

モノづくりでも手間を「かける」ことは大事だ。東大の藤本隆宏先生は「すり合わせと組み合わせ」ということをおっしゃられている。すり合わせと組み合わせのどちらが大事か。人によって意見が分かれるところではあるが、ご存知の通りかつての日本企業の強みはすり合わせであった。色々なものをすり合わせて調整できるのが日本企業の強みであった。

それに対して、調整不要なのが組み合わせだ。モジュールに分割し、機械的に組み合わせて作るので、早いしコストも安いのが組み合わせの強みである。組合せは誰でも出来るから社員教育もいらない。すり合わせは、習得に勉強が必要で時間もかかる。

でも、よく考えれば、時間がかかるということは容易に真似できないということだ。参入障壁がとても高くなる。習得が容易ならば参入障壁が低く、一瞬でコピーされてしまう。一方で何十年もかかった技術は絶対にコピーできない、それがノウハウだ。

一時期、日本も「すりあわせから組み合わせに変えよう」という議論が盛り上がったが、私はすごく損したような気がする。長期的な視野でみれば参入障壁が高く、手間をかけたほうが企業は長持ちするのではないだろうか、というのが常々私の思っているところだ。4. まとめ

本日は、一見無駄に見えるがバケツに水をたくさん入れすぎずに3割空けるのが実は最適である、といったような事例をいくつかお話した。しかし、無駄というのは目的(Purpose)と期間(Period)と立場(Position)の3つを定義しないと決まらないものだ。皆さんの周りには「世の中に無駄なものは何もない」という考えと、「世の中、無駄なモノだらけだ」という考えの2タイプが存在する。前者は、期間の設定を非常に長く設定しており、いつかは役に立つとの立場だ。後者は、期間設定が短く、短いスパンで無駄だと言っているだけだ。無駄の定義をきちんと行って欲しい。

今の日本は、利益先行の逆Jカーブになってしまっているのではなかろうか。将来のプラスを見越して、先にマイナスをとるJカーブを私は提案している。「7年後にはプラスになるから俺のこと信じろ」と言える経営者が日本ではどんどん減ってきている。私はJカーブのロジックをたくさん見つけることで、そのような経営者を助けたいと思っている。

企業にとって一番大切なものは永続性だと思う。日本は長寿企業の数が世界一だ。二百年以上続いている企業の数は、日本が世界全体の約7割を占めている。もちろん利益がないと永続できない。ただ、利益と永続性の順序を間違うと重大な経営判断ミスになる。

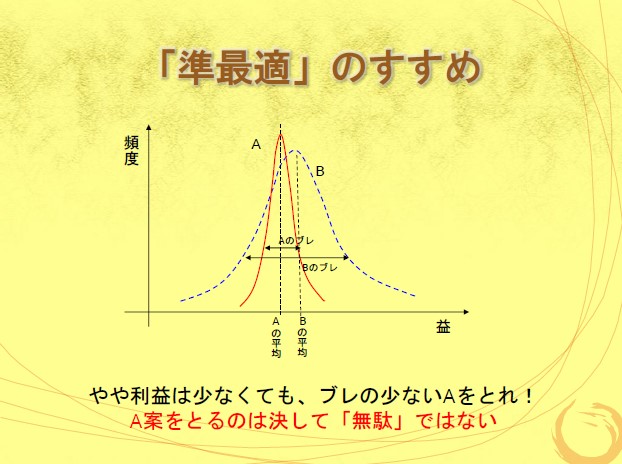

準最適という考え方も提唱したい。環境が一定の時は、平均値の高い案を採ればよいが、現代のような環境変動が激しい時代には、ブレが少ないほうが実はトータルリターンは高くなる。目的や期間を定め無駄を定義することはつまり、組織のあるべき姿を定めることでもある。あるべき姿を決めないと、無駄かどうかはわからない。付加価値を生んでいない仕事を減らしたければ、手間はかかるが無駄を定義することが近道になる。組織改革も手間はかかるが、「かけるが勝ち」である。時間をかけてじっくりやることをお奨めする。

(文責:加藤竹彦・吉田絵里香)