サイト内の現在位置を表示しています。

脱成長・定常経済論とエコノベーション

9月25日、「脱成長・定常経済論とエコノベーション」と題して、明治大学政治経済学部教授の大森正之氏が講演を行った。以下は講演内容の抄録。

1.はじめに

私の専門は環境経済学であるが、私の学生時代にはそういったカリキュラムが大学にはなかった。故高山隆三先生の門下で農業経済学や漁業経済学を学び、水俣や安中などの大きな環境問題について調べていく中で、またK.W.カップという「社会的費用論」を提唱した学者について調べていくうちに徐々に今で言う環境経済学の研究へとシフトしていった。カップは、環境経済学の創始者の一人である都留重人先生と議論をするなど日本の環境問題も実際に調査した権威である。本日は、環境経済学で避けては通れない現代の「脱成長論・定常経済論」とその淵源について、そして「エコ・イノベーション」という考え方について話題を提供したい。

2. セルジュ・ラトゥシュの脱成長論:新しい意匠

脱成長や成長の限界といったテーマは繰り返し論壇に上るが、セルジュ・ラトゥシュ(フランス人)は『脱成長は世界を変ええられるか?』という著書で9つの脱成長政策を提案している。

フランス語で「デ・クロワッサンス」とは「三日月がどんどん満ちていくこと(成長)を否定する」という意味で「脱・成長」を意味する。

1つ目のエコロジカル・フットプリントの回復とは、地球規模の何倍もの資源を使ったり公害を排出したりすることはやめましょうということだ。2つ目の環境税は、現在日本では地球温暖化対策税という名目で呼ばれている。3つ目は、経済の範囲をなるべく自給自足圏に狭めることで、環境影響を緩和する地域主義の考え方だ。また6つ目は、脱成長によって余った時間を友情や知識を深めることに振り向けましょうということだ。スポーツや芸術でもいいと思う。7つ目について、1970年代の水準に落とせば、持続可能性が可能とも言われている。8つ目については、広告の無駄を唱える人もいるが、ここでは健康に有害な製品広告のことに言及している。9つ目の点はあとで詳しく述べるが、イノベーションというのは、世の中に出たことのない商品やサービス、モノの作り方、あるいは今まで調達したことのない所から資源を持ってきたりするのでリスクが相当ある。リスクがあるままに突き進んでいくと、後で取り返しのつかないことになるということだ。

このラトゥシュの脱成長論以前に、同じテーマで議論を展開しているのがハーマン・デイリーだ。彼は持続可能な経済論を提唱している。

3. ハーマン・デイリーの持続可能経済論:脱成長論の淵源

ハーマン・デイリー(アメリカ人)はエコロジー経済学の大家である。『持続可能な発展の経済学』という著書(原版は『BEYOND GROWTH』1997年)で述べている持続可能な経済原則はかなり有名だ。私たちが邦訳している。彼はまだ存命で、著書も版を重ねており大変嬉しい限りである。彼の原則は大きく3つだ。

| 第1原則 再生可能な資源の利用について |

|---|

| 土壌、水、森林、魚類など、再生可能な資源の持続可能な(一定期間の)利用量(速度)は、その供給源の(一定期間の)再生量(速度)を超えてはならない。 |

持続可能性、サステイナビリティという言葉・概念は、1987年に国連の「環境と開発に関する世界委員会」でブルントラント元ノルウェー首相が初めて定式化したと言われているが、漁業経済学では1950年代の頭頃から議論されていた。アメリカとカナダの東の沖合で、ハリバットという魚の乱獲が起こり、漁業経済学者のスコット・ゴードンという人などが提唱したのが始まりだとされている。基本的には獲ったもの勝ちの世界、所有者がはっきりしていない世界で起きやすい現象に対して提唱された概念が持続可能性である。

| 第2原則 再生不可能な資源の利用について |

|---|

| 化石燃料、高品位の鉱石、化石地下水など再生不可能な資源の持続可能な(一定期間の)利用の量(速度)は、(その資源を)持続可能なペースで利用する再生可能な資源の利用へと転換する際の代替可能量(速度)を超えてはならない。 |

たとえば石油を持続可能なペースで利用しようとするならば、石油使用による利益の一部を、風力発電、太陽光発電、植林(バイオマス・エネルギー源とする)に投資し続け、埋蔵量を使い果たした後も、それ以前と同量の再生可能エネルギーを利用できるようにしておくこと、という意味である。

| 第3原則 汚染物質の排出について |

|---|

| 汚染物質の持続可能な(一定期間の)排出量(速度)は、環境がそうした汚染物質を循環し、吸収し、無害化できる量(速度)を超えてはならない。 |

たとえば持続可能な形で下水を川や湖や地下の耐水層に流す場合には、バクテリアなどの有機体が、水生生態系を圧倒したりすることなく、下水の栄養分を吸収できる速度を超えてはならない、という意味である。

一般的には3つの原則と言われているが、他にも細かな原則がいくつか載っている。私なりに追加原則と言う形でまとめたのが次の「生物多様性の保護について」である。

現在では、希少な生物だけではなく、過剰なものも出てきて問題となっている。イノシシや鹿との衝突で東北新幹線が遅れたり止まったりと言うことがよくある。過剰性と希少性が一緒になって発生するのが環境問題だ。

経済学では、価格のつく希少な資源を扱うとしながら、当初から過剰性の問題にも頭を悩ませていた。マルサスの言う人口の過剰性だ。労働力も過剰化し、失業者が問題となる。経済が成長しているときには、財の過剰、商品の過剰生産が問題となり、市場を求めて途上国に向かう。人間も過剰になれば移民・殖民される。資本も過剰が起これば投資先を求めて植民地などに出て行く。いわゆる帝国主義的な問題が起こる。経済は過剰性をどう処理するかという問題でもあり、これが環境経済学を必要にした背景といえる。4. J.S.ミルの定常状態論

人間と富が過剰になることの問題について、最初に考えたのがイギリスの古典派経済学者J.S.ミルだ。彼は1848年に『経済原理』の中で、富と人口の無制限な増大は、大地から私たちの喜びの源泉となっている作品、要するに生物多様性や素晴らしい景色を奪い去ってしまうと述べている。後世のために自ら進んで「資本と人口の定常状態」を実現して欲しい、定常状態は必ずしも人間の進歩や停止状態を意味するものではなく、そこではあらゆる種類の知的な営みや道徳や社会の進歩が可能になる、と述べている。この考えの基礎にあるのが環境倫理だ。彼は、環境倫理という領域に踏み込んだ最初の経済学者でもある。動物を狩猟するときの倫理としてアメリカで発生したという説が広まっているが、経済学者の間ではミルが最初だというのが通説となっている。

実は、環境倫理の更に前段階、すなわちミルなどの古典派経済学が広がる以前から、イギリスで土地公有論、すなわち「なぜ、土地を継承する貴族と、土地を持たない貧しい人たちがいるのか」、「なぜ、土地という人間が作ったものではない自然を支配できる人と、できない人がいるのか」、「土地所有はどうやったら正当化されるのか」ということが問題になっていた。それに対するミルの回答は「土地を改良して生産性を上げるという形で後世にプラスを残さない限り、それは不正だ」だった。彼は明快な土地倫理を持っており、とても短いフレーズではあるが『経済学原理』の中で生物多様性の問題として述べている。

ミルは、勤めていた東インド会社が解散された後に、雑誌編集長・ジャーナリストとして自分たちの経済論を普及していった。後に国会議員になり、婦人参政権問題などの様々な社会運動に関わっていた。またコモンズ・プリザベーション・ソサエティというロンドン周辺の開発から入会地(コモンズ)などを守る(保存する)ことを目的とした団体を作った。1860年代後半には、コモンズを守る立法が成立し、彼の仲間や教え子たちがLand Tenure Reform Associationという自然保護団体を立ち上げた。ミル本人はその成功を見ていないが、いわゆるナショナルトラストと言われる環境保護団体の綱領は、「自然を守るために開発を制限する、自然を後世に残す」というミルの考え方を継承している。同時代に活躍したマルクスの考え方とミルの考えとは対極的で当時論争にもなった。マルクス派は即時、全面的な国有化(国が没収する)を主張していた。結果としては、ミルの「貴重な自然や建造物を国が買い取る際には所有者へ対価の補償をする」という考え方が継承された。

ナショナルトラストでは、ネクタイなどのグッズ販売や、マナーハウスという大きな屋敷でレストランを経営してオーガニックな食べ物を提供するといった活動で得た資金や、寄付を募ることで次から次へと貴重な土地を買っている。今では英国全土の4%ほどがナショナルトラストの所有地になっている、とケンブリッジ大学のイアン・ホッジ先生が10年ほど前に言っていた。日本でも、ナショナルトラストのことを知った作家の大佛次郎が呼びかけ、鶴岡八幡宮の裏山の開発予定地を買い取る運動に発展した。そのような形でイギリス以外でも小さなトラストがたくさんあり、皆でお金を出し合い、貴重な動植物の住む土地を買い取って管理する、と言ったトラスト運動がかなり盛んだ。

5. エコ負性緩和論の遡行:goods, bads and anti-bads

ここまで、ミルから現代のラトゥシュまで、途中ハーマン・デイリーを紹介し、自然保護運動のような開発抑制的な考え方に至るまでの歴史を辿った。

先進国では1950年代後半から公害問題が発生する中で、自然を単に保護するのではなく、工業製品を作る過程の副産物、すなわちバッズ(bads)をどう処理していくのか、自然と人間へのマイナスの影響をどうやって緩和するのかという考え方も生まれてきた。

日本では、1994年に環境経済学者の都留重人先生がある雑誌の論文でアンチバッズ(anti-bads)という概念で環境問題の緩和を説明した。バッズの負性、マイナスの性質に対抗する商品やサービス、すなわち「負性緩和の財やサービス」を作ろうというのが彼の「アンチバッズ論」である。バッズに関しては、イギリスの厚生経済学者エズラ・ミシャンが、ちょうど日本で公害対策基本法が出来た1967年に「bads:負の財」という概念を提示している。更に遡ると1920年に「ピグー税」で有名なアーサー・セシル・ピグーが「disservice:負のサービス」という概念を提示している。ある人が別の人に商品やサービスを、代価をもらって提供する際に、第三者にディスサービス(disservice)を及ぼすということに言及している。更に遡ること1879年には、ピグーの師匠マーシャルのライバルでもあったスタンリー・W.・ジェボンズが、ユーティリティー(効用)を作り出すときには、同時に負の効用としての汚染物(煙や下水)を生み出していること気づき「dis-utility:負の効用」 や「dis-commodity:負の商品」という概念を提示している。ジェボンズは、ワルラスやメンガーと並んで限界革命、すなわち限界効用が価値を規定するという革命的な理論で賞嘆された大変有名な学者だ。

普段我々は、労働はプラスのものを作り出していると思っているだろう。しかし、実際には「結合労働」と言って、プラスとマイナスが結合した形で労働は行われている。これまでマイナスの労働の成果であるバッズは自然界の中で消えてしまって、あまり表面化してこなかったが、現代では「負の労働」がそこら中でたくさん行われている。負の労働のマイナスの部分を消し去るのが「anti-」であり「ant-dis-labor」である、すなわち「エコノベーション(エコ+イノベーション)」であると私は考えている。これが本日のもう一つのテーマだ。6. 「エコノベーション」としての負性緩和技術の開発と市場化

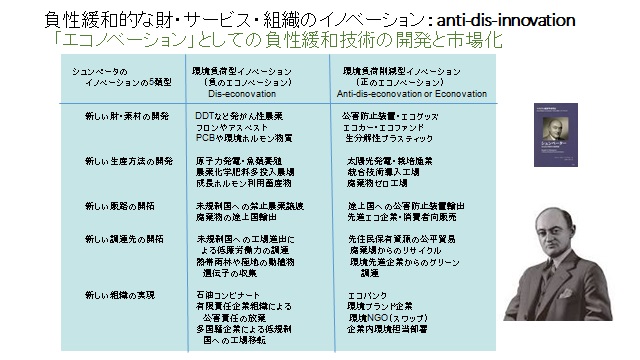

環境に負荷をかけるイノベーションと、それに対する負性緩和的、環境負荷削減型のイノベーションについて、シュンペーターの5つのイノベーション類型に沿って整理したものを紹介しよう。

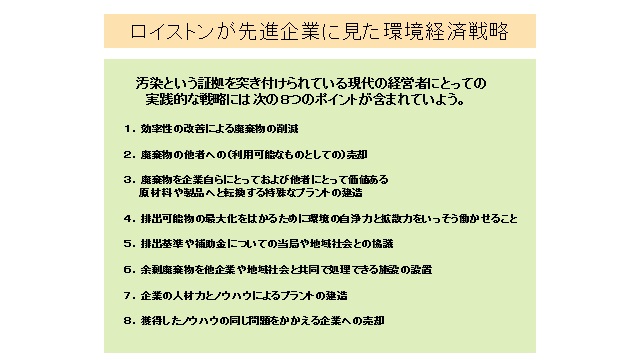

我々はDDT、フロン、アスベストなど環境に負荷をかける財をイノベーションによって作り出している。それに対する負荷削減型のイノベーションが公害防止装置やエコカー、生分解性プラスチックなどだ。日本では1967年に公害対策基本法ができ、70年のいわゆる公害国会で水質汚濁防止や大気汚染防止などの関連法案によって規制が始まったことにより、エコノベーションとしての負性緩和技術の開発と市場化が進んだ。日本企業をよく研究していたマイケル・ロイストンは、1979年に著書『公害防止はペイする』で「汚染の抑止は儲かる仮説」を発表している。先進的な製造業者は、自己の環境問題の解決において獲得したノウハウを市場で売ってお金を儲けることができるという仮説だ。彼は環境経済戦略として8つのポイントをまとめている。

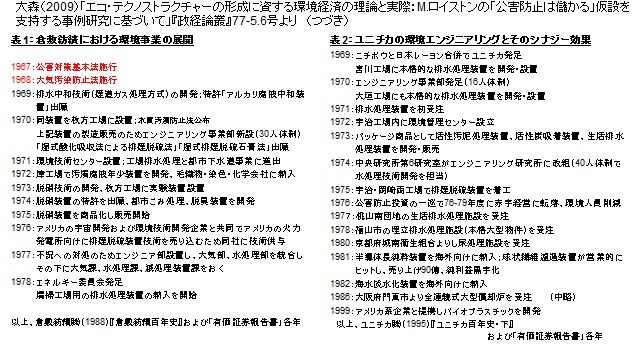

ロイストンの仮説は、私の事例研究によっても支持されている。例えばクラボウ(倉敷紡績)は、環境問題を解決するために自社に環境エンジニアリング部を作り、脱硝装置を開発し、この技術をアメリカに売るなどしている。実は、紡績業界にとって1960年台後半というのはとてつもない危機の時代であった。韓国企業にキャッチアップされ、経済産業省からも他社と合併するしかないと言われるほどの危機を抱えていたからこそ、環境問題を市場化するという新しい領域へ乗り込んで行くことができたと言える。

もうひとつ、環境問題をどうやって乗り越えるかという点で典型的な例を挙げるとしたらクレハだ。魚肉ソーセージを包むフィルムが、肉と綺麗に剥がれるのはクレハの技術だと聞く。クレハは農薬の会社であったが、除草剤が有毒だと言われ始めた早い段階、まだ大気汚染防止法ができていない段階で排煙脱硫装置の開発に着手していた。実は、東北電力の電気代が高いから自社で発電所を作っていたが、発電所からも汚染物質が出るため、その対策として脱硫装置を作った。そしていよいよ除草剤が禁止になり、農薬部門から撤退しなければいけないという切羽詰った段階で排煙脱硫装置をどんどん売り、最終的には東北電力にもその装置を納入した。更には環境分析センターという環境問題の調査をするような子会社を作って、環境問題全般をカバーする複数の組織をスピンオフさせていく点などはとても面白い事例だと思う。ドイツやアメリカにも技術を売るなど環境ビジネスで頭角を現していった。

7. むすび ―脱成長とエコ・テクノ・ストラクチャー―

結局のところ「脱成長」というのは、今の政策体系を大幅に変えていくとか、大胆に炭素税を導入するとか、かなり強制力のある手段をとらない限りは無理だろうと思う。しかし、かつて日本企業はこれだけ環境技術の開発をしてきたことからも、それなりの危機感を企業に持たせること、そういった規制手段を導入するぞという脅しでも良いので危機感を持たせることはかなり効果的だと思う。

アメリカの経済学者ガルブレイスは、現代の大企業で経営を動かしていく重要な担い手たち、クリエイティブな経営者層や技術者層のことを「テクノ・ストラクチャー」と呼んだが、私はそれに「エコ」をつけて「エコ・テクノ・ストラクチャー」という言葉を作った。昔は、自然科学を勉強した人たちだけが、唯一、研究所の中でエコノベーションに関与できた。ところが現在では、社会科学の分野でも環境法、環境経済学、環境社会学、環境会計、環境マーケティングといった環境に関わる領域を学べる多くの大学があり、文科系の人間と自然科学を学んだ人間が、研究所ではなくとも企業のCSRなどの部署で一緒に働いている。私は、そういった人たち、すなわち文理融合した形で企業の環境政策を決定している人たち、あるいは環境政策を具体的に反映した商品やサービスを開発しているような人たちを全部まとめてエコ・テクノ・ストラクチャー予備軍と呼んでいる。彼らがどんどん増えていけば行くほど環境に対する負荷を下げながら、脱成長しながら、マイナスを減らすような活動で雇用を生み出していくことができるだろう。環境技術を生み出して海外に技術を普及していくチャンスがまだあると私は思っている。脱成長の何が問題かというと、一人当たりのGDPが下がること、これは絶対に避けなければいけない。しかし、脱成長に対して過剰な反応を示すのではなくて、「大丈夫、環境を守るような形で成長することは有り得る」という認識が広まっていくこと、あるいは、そういったことがエコ・テクノ・ストラクチャーと呼ばれる人たちの共通の認識になっていくことが重要だと考える。

(文責:吉田絵里香)