サイト内の現在位置を表示しています。

急拡大するフェイクニュース ~ポピュリズムと世論操作の導火線

12月11日、「急拡大するフェイクニュース ~ポピュリズムと世論操作の導火線」と題して、ジャーナリストの西崎香氏が講演を行った。以下は講演趣旨と抄録。

1.はじめに要点から

2017年はフェイクニュースにかなり振り回された年だった。フェイクニュースは昔からあったものの、「ポスト・トゥルース(真実の次の時代)」といわれる時代状況のなかで、米国大統領選や英国のEU離脱に大きな影響を与えたと指摘され、社会に爪痕を残す。本日はこうした話題を紹介する。

フェイクニュースは定着した感がある。下の画像は、主なフェイクニュースを紹介して真偽を伝えるサイト。ここ数日間に載った「ニュース」のうち日本関連では「世界で初めて東京で人肉をメニューに載せるレストランが登場」が関心を呼んだ。

フェイクニュースの歴史をたどると、既存メディアの報道ぶりを皮肉たっぷりに描く「風刺」が原点という説もある。この約20年間はウェブやソーシャルメディアの浸透を追い風に「いたずら」「ガセネタ」「デマ」へと急速な質的変化を遂げ、最近は世論に影響を与える「プロパガンダ」の有力手段として注目され、メディア自体の信用性を揺さぶるようになった。

存在感が顕著になったのが昨年。フェイクニュースは16カ国の投票に影響を与え、意図的な世論操作に使われた可能性もあると指摘される。米政府や議会で問題の「ロシア疑惑」は地政学的な国家干渉が焦点だった。乱れ飛ぶフェイクニュースを調べたら、ウェブなどに登場した「ニュース」の約半分がフェイクやデマの可能性があったという分析もある。

フェイクは犯罪も起こした。ワシントン郊外にあるピザ店が幼児性愛の交流の場と暗示されたフェイクニュースを信じた青年が銃で店に籠城。フェイクがリアルな事件を招いた初のケースとして「バーチャルが現実になった」ともいわれる。フェイクの拡散とともに風評や誹謗中傷の被害も広がっていると懸念される。

フェイクニュースは「儲かるビジネス」としても注目されるようになった。大量につくって拡散して広告収入を得る仕組みができた。こうしたビジネスモデルは去年から今年にかけて確立したと伝えられる。事実確認やニュース判断に大きなエネルギーとコストをかけながら「読者・視聴者離れ」の厳しい収益に直面する既存メディアとは対照的に、虚構ニュースを簡単に大量生産できる「フェイクのプロ」たちが荒稼ぎするイメージが独り歩きする。

フェイクが急速に普及した背景には、フェイスブックやグーグル、ツイッターの「ビッグ3」が不可欠なメディアとして定着したことがある。ソーシャルメディアなどを通してフェイクやプロパガンダが滑らかに茶の間に入ってくる。ソーシャルがフェイクの広がりに大きな役割を担っていると指摘されるのは、読者や視聴者の好みや傾向に沿った情報が届きやすいといわれるアルゴリズムとの関係がある。

フェイクの影響力が顕著になった昨年以来、ソーシャルへの風当たりも一気に強まった。社会的役割が問われ、11月はビッグ3に対する公聴会が米議会で開かれるなど、規制強化を求める動きも目立つ。公器としての自覚を促された格好で、ソーシャル側もジャーナリズムや社会的責任を明らかに認識して対策を打ち出している。

役割が問われているのは既存メディアでもある。真偽のほどは構わなく「面白ければいい」という社会的傾向が強まるなかで、フェイクの台頭によってファクト報道の重要性は一層明確になったが、記者は取材とニュース判断、展開方法を懸命に問い直す日々を送る。リアルとフェイクが混沌とするなかで、既存メディアとソーシャルが改めて信用性を積み上げるプロセスが本格化してきたようだ。

2.フェイクニュースの生産・拡散現場

これはフェイクのビジネス現場を報道した記事や映像を紹介するウェブの検索ページの一部。ギリシャ北方のマケドニアでフェイクが大量生産されていることを伝え、「フェイクニュースの工場」としても知られるようになった。概要と印象を次に伝える。

一連の報道で紹介されたのはマケドニアの人口4万ほどの都市ヴェレス。失業率は25%ほどで、平均所得は5千ドル(約55万円)を下回る。フェイクニュース発信で、米大統領選の約半年間で約6万ドル(670万円)を得たという青年が登場する。たった半年でざっと四半世紀分もの平均所得を荒稼ぎした勘定だ。

「トランプ殺人計画が発覚 セレブが自白」「英国女王がトランプに会見申し入れ」「プーチンとトランプが極秘会談 メキシコで」。そんな原稿を流したという。

よく読まれたのはトランプ関連で、ソーシャルメディア経由の反響が大きかった。つくったフェイクは、まずサイトに掲載され、その後にフェイスブックなどに拡散された。人気記事ほど好感度やシェア数が増え、多数のソーシャル読者たちに届きやすい。

特記すべきは、米社会のフェイクへの接し方が選挙中に激変したことだ。

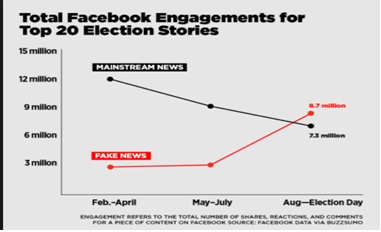

このグラフと調査は米メディアのバズフィードニュースが明らかにした内容を報道各社が紹介したものだが、読者や視聴者の関心が事実情報よりもフェイクニュースに移ったという「歴史的分岐点」が選挙終盤にあったという。

具体的には、期間中のそれぞれの時期に注目された主要ニュース20項目への好感度や「シェア」「コメント」などの反響数を調査。反響はニュースの閲読・視聴率も示すとされるが、フェイクニュースがブレイクした大統領選の後半にかけてリアルなニュース(黒線)が落ち込み、ぐんぐん上昇してきたフェイクニュース(赤線)に追い抜かれた。フェイクが関心度でリアルをしのぐ「主流メディア」に転じた現象として紹介される。ニュース20項目のうち17項目がトランプ寄りか反クリントン「報道」だったとされる。

マケドニアで彼はこの時期にせっせとトランプ寄りの原稿を書いていた。米国には当時政治系フェイクのニュースサイトが150ほど存在するといわれたが、そこに載ったニュースの多くがこの村で組成されたという。

「ビューアー数は半年で約4千万人。自宅のPCで欧米の主要メディアのニュースを見ながら構想を練る。リアル記事の表現を使って信ぴょう性を強める」

「話題を集めるのはわりと簡単。読者層をはっきりさせ、どのような政治的関心があるか調べ、反響が多くありそうな刺激的なストーリーを考える。共和党支持者に向けて発信するなら、彼らは元軍人への敬意が強いので、『オバマ大統領が元軍人向け基金から約3億ドルを分捕り、それを選挙資金としてクリントン陣営に渡した』といったニュースを流すと反応がいい」

英語の読み書きができれば、気軽に自宅でもできる。はるか遠い国の世論や動向に影響を与えることも可能になった。

「こういった原稿の作りかたは、ワインが好きな人にはワインを与えるのと同じことだ」という。「読みたいものをもっと読ませる」というやり方で読者の固定観念を塗り固め、いわゆる「コンファーメーション・バイアス」を狙った作り方だ。ここにフェイクの「限界」があるような気もする。「ビッグニュース」は無理だが、「ありそうな」小さなウソの積み上げはできるということだ。

閲読率を上げるコツは煽情的な見出し(クリック・ベイト)を使うこと。「オーマイゴッド(本当? 大変!)」「特ダネ、生ニュース」といった表現だ。それを使って「大変! オバマに大打撃? トランプが秘密資料を公開へ」「Wow! 女王がトランプを招待 これで流れが変わった」「ハリウッドに大衝撃! デニーロ、トランプ関連で発言」「近く公開 クリントンの秘密メール」などが読者に届く。

フェイスブックなどのソーシャルメディアには、煽情的な画像や文句を盛り込んだプロパガンダもマケドニアから流れたという。「ヒラリーとオバマを反逆で逮捕せよ」「この女を刑務所にぶち込みたい人はシェアしなさい」「ヒラリーに手錠をかけたい人は直ちにシェアを」といった内容だ。米国で問題になった「ロシア疑惑」では、ロシア側はプロパガンダ「広告」を投稿して選挙に影響を与えたと指摘される。偶然なのか、マケドニアのフェイク現場でも似たような内容だったといわれる。

グーグルなどの広告収入の確定日は、この町のバーやクラブが繁盛する。グーグルやフェイスブックはフェイク対策を導入したが、彼の収入は増えているという。「大金が村にやってきた。多くの人々は職を辞めて原稿を書くようになった。得だし、人生の転機だった」という。

彼はフェイクが米国の選挙に影響を与えたとは思っていない。「米国の選挙は米国人の責任だ。米国は他の国ほど真剣に政治に向き合っていない。私たちは、こんなデマニュースは相手にしない」という。

3.節目となった米国の大統領選挙

フェイクニュースの実力が判明した米国の大統領選挙を振り返る。歴史的にも屈指の量といわれたデマが飛び交った。ウェブやソーシャルが毛細血管のように生活に入り込み、フェイクの格好な舞台となって世論形成にも影響を与えたという。情報戦の様相を示したこともあり、嘘か本当が分からないけれど意図的とみられるデマやプロパガンダも含めて怪しい情報はまとめて「フェイク」と呼ぶ傾向が定着した。

これはウェブでフェイクニュースとして紹介された画像のごく一部。上段はクリントン関連で「ヒラリーがイスラム国に武器を売却」「パーキンソン病が確認された」「外国人居住者から選挙資金80万ドルを受領」。選挙後にクリントン陣営は「敗因の言い訳はフェイクニュース」とも揶揄された。下段はトランプ関連。「脳腫瘍の噂、選挙戦から脱落か」「フランシス法王がトランプ支持を公表、声明で」「本人がホテルでコカイン吸入、ホテルスタッフが現場を目撃」など。

既存メディアは「フェイクが選挙結果を左右する」と警鐘を鳴らした。劣勢とみられたクリントン側はフェイク情報を否定し、関係者の証言なども盛り込んで反論。記者会見でオバマ大統領(当時)もフェイクの脅威を強調し、「誤った情報を流す時代」に突入したことを憂慮する様子を次のように語った。

「あまりにもたくさんの活発なミスインフォメーションがある。実に巧みにつくられた話だ。フェイスブックのページやテレビで見る限り、どちらも同じように見える。違いが見分けにくいなら、(私たちは)何を守ったらいいのかも分からない」。

4.フィルターバブル

フェイクは、ソーシャル経由だと信じやすいというか、それほど大きな違和感を抱かずに読むことが多いといわれる。その背景にあるのが、利用者がどのような情報を好むのか把握できるアルゴリズムといわれ、いわゆる「フィルターバブル」「エコーチェンバー効果」だ。

利用者のPCやスマホなどに行き来する情報の消費パターンや量などから、どんな音楽が好きで、どんなペットを飼っていて、どのような政治的傾向なのかといった「利用者像」をある程度はつかむことができるといわれる。それをもとに情報を流すことも可能で、クリントン候補が嫌いならその種のニュースが届き、迷っている人には「こっちの方がいいぞ」という情報が入りやすい、とも指摘される。

フィルターバブルを紹介した米メディアの啓蒙型ビデオ映像も最近は目立ち、次のような内容を紹介している。「ツイッターも同様だが、多くの人たちがエコーチェンバーの中に閉じこもりがち。その中に入ってしまうと世界中の人たちが『自分とそっくり』と思うこともあるほどだ。フェイスブックはさらに踏み込んだ仕組みになっている」。

「自分の好み、どんなコメントをしたのか、好きなブランド、どんな広告に関心があるのか、読んでいる出版物は・・・。こうしたデータをアルゴリズムで処理して利用者に何を見せるのかを選ぶ。どこを見るのか知っていれば、フェイスブックはさまざまな関心事や趣味、政治的見解などでも『利用者が好きなもの』を見せてくれる。それがフィルターバブル」。

「利用者の見解やフィルターバブルは広告主に提供され、広告主はユーザーに届けた広告で収益を得る。たくさんの人々をつなげる技術だが、個々を隔離させる技術でもある」。

「フェイク攻撃」に対抗して、クリントン側はさまざまな情報をソーシャルなどで流したが、効果は期待したほどではなかったといわれる。フィルターバブルの「隔離効果」もあって、発信情報はクリントン支持派には届いたが、最も訴えたかった相手には十分届かなかったと伝えられる。

既存メディアもフェイクの「誤報」を指摘した。しかし、「これもウソだろう」と受け止められたこともあったようだ。報道不信が背景にある。「どっちがウソつきなのか」という泥仕合のうちに、トランプが当選したとも指摘される。

フェイクが予想外のインパクトを与えた背景には、激戦区ほど効果があったという見方がある。大統領選は「接戦」の地域が目立ち、伯仲の選挙区ほど世論操作が決定的な役割を担うという見方だ。きわどい選挙区のうち僅差でトランプが勝った所に着目し、ツイッターで流されたニュースを分析した結果、掲載情報が事実として確認されている「既存メディア発」のニュースは半分ほど。残りはいいかげんな情報を盛り込んだ「ジャンク報道」だった。かなりの「ニュース」が虚報だった可能性もあると伝えられる。

いまは「社会分断の時代」ともいわれる。格差拡大への不満などを背景に世論が分かれやすい傾向だけに、ポピュリスト支持の煽情的なフェイクやプロパガンダが投票行為に影響を与えた可能性がある。英国のEU離脱の住民投票も接戦だった。EUから離脱すれば週に500億円ほどの負担軽減につながるので財政難にあえぐ公的医療制度に資金を回すことも可能だという話も広まり、潮目が変わる転機になったといわれる。

これはフェイクニュースを真実と思った人物が起こした1件の発砲籠城事件を伝えるニュース検索結果だ。当時の報道によると「容疑者が襲ったピザ店には幼児性愛者たちが関与しているとのフェイクが流されていた。クリントン候補と選挙運動責任者らの名前を盛り込んだ悪質なデマだった」

「それをフェイスブックで見た28歳の男性は、実態を調べるために自宅から6時間も運転。店に入ってライフル銃で従業員の方向に3発を撃ったが、包囲した警官隊に取り押さえられた。すでに同店には、事件前もフェイクニュースを読んだ人たちから『内臓を切り取ってやる』などの脅迫があった」。

フェイクがリアルな事件を起こした初のケースともいわれ、偏った情報に読者が閉じこもる「エコーチェンバー型」の事例としても知られる。エコーチェンバーは音響測定室だが、隔離という意味から転じて「同じ様な考えをシェアして、それが歪められた形で拡散されてゆくうちに、多くの人々が真実と受けとめるようになる」との定義もある。デマを「真実だと思った」ことが今回の事件の発端だった。

このフェイクの背景といわれる人物が、米メディアのインタビューに応えていた。カリフォルニアの弁護士という。「デマではない。100%真実。衝撃的で面白い。他のサイトには載っていない。違法ではない」。彼はソーシャルメディアのアカウントから「報道ネタ」を連日のように流すという。「先月は8300万ものツイッター利用者が閲覧した。1億5千万という月もある。どこにも載っていない情報。だから関心を呼ぶ」という。

彼は「ヒラリー、パーキンソン病に。医師が確認」との情報を流したとも伝えられる。クリントン候補が熱波にやられ、クルマに乗る直前に倒れそうになったニュース映像が流れた後だった。反響は大きく、クリントン候補の担当医も否定し、パーキンソン病に関係する団体が懸念のコメントを出したほどだったという。彼は「内容は真実」という。

しかし、記事の中で症状を確認したとされる別の医師はクリントン候補に会ったこともないことが判明。インタビューで記事の根拠を尋ねられた彼は「あの日(クリントン候補は)発作が起きたので、クルマにかつぎこまれた」と説明。「その理由は肺炎」と陣営側が発表していることについては「なんで分かる? だれが言った?」と反論。それがクリントン陣営だったことを記者が指摘すると「(クリントン側が主張していることを)本当に信用するのか?」と諭されたという。保守的な信条で知られ、「愛国者」として国境管理を強化し、移民にはIQテストを実施して115以上だったら受け入れ、武器をめぐる自由な権利を主張しているそうだ。

フェイクニュースを載せるサイトは数多い。フェイクとリアルが入り混じるサイトもめだつ。サイトが存在しなくても、拡散が速い「バイラル」情報として流す方法もある。既存メディアのような明確なサイトがなくても出没拡散するのがフェイクの特徴で、リアルとの判別を難しくさせている。フェイク1本の事実を確認するのに12時間はかかるともいわれる。

フェイクニュースのインパクトが注目され始めたころ、フェイクとして報じられたサイトのなかに「ナショナルリポート」「デンバー・ガーディアン」があった。リアルな新聞や雑誌のような名称で、クリントン候補をめぐってはオバマ政権時のメールの取り扱いに関し、捜査中のFBI担当官が自殺したというフェイクでも知られる。読み方によっては事件性も暗示し、中傷や名誉棄損といった側面からも話題を呼んだ内容だったといわれる。

「オバマ医療保険、小型アンテナ付き電子タグの装着義務を全国民に」というフェイクも出たという。共和党支持者らの評判が芳しくない保険制度をテーマにして、容疑者らの所在確認に電子タッグを使用することを敷衍するような内容で160万人が読んだという。「テキサスの町がエボラ熱に 封鎖される」も800万ビューがあったと伝えられる。

「記事が注目されると、さらに書きたくなる。中毒になる。広告収入で月1万ドル(約110万円)入る。フェイスブックに流れるようにするため、反応の強そうなビューアー層に狙いをつける。反響が膨むうちに注目記事になる」と彼はメディアに語る。

いったんウェブ、ソーシャルに乗ったフェイクは注目されるほど拡散する。好感されてシェアされながら反響を膨らませ、伝達スピードをさらに増す。このプロセスをもっと加速させるスペシャリストも存在し、ビジネスのひとつになっている。

「人工的に反響を増やすことができるボッツ(ロボットの略)を使って拡散させる。リツイートを連発させて注目度を上げる。それを短時間で何万、何十万回繰り返す」といわれる。「自作自演」で雪だるま式に注目・好感度を膨らませれば広告収入も増える仕組みといわれる。

米メディアのインタビューに応えた拡散スペシャリストは「ボッツはツイッターのアカウントと一体になっており、(私が)管理するアカウントは何百万ある。ロシアから数百ドルで500個買ったのが手始めだった」という。

拡散速度を上げる方法を尋ねられた彼は、「この取材を受けているというツィート内容をボッツにリツィートさせて反響を増やしてみよう」。そう話している間の実演で「もう300件・・・・・、すでに3000件になった。・・・・これで4400件、ここまで来ると離陸ステージだ」。インタビューしたコーナーのツイート数は通常なら「数十件程度」にとどまるといわれるので、驚くほどの効果があったという位置づけだ。

5.おわりに

今年ワシントンで問題になったのは、こうした仕組みを通して、ロシアによる世論操縦が行われたのではないかという点だ。

大統領選では、ソーシャルメディアなどを通して「移民」「ジェンダー」「武器」「中絶」「イスラム問題」「警察暴力」「格差」といった世論が分かれやすいテーマを中心にフェイクニュースが交錯した。たとえばイスラム支持者が「ヒラリーを支持して」と呼びかけ、ゲイ人権団体が特定候補を「英雄」と称賛するなど、標的を明確にした内容だったという。

フェイスブックのザッカーバーグCEOは「社会分断に利用された」と伝えられる。当初は約10万ドルの費用をかけてロシア側などから3千本の「広告」が流されたといわれたが、11月の公聴会などで実態が予想以上だったことが判明し、1億2600万人にのぼる米国人に怪しい情報が届けられたと指摘される。

すでにソーシャルメディアは対策を打ち出している。事実確認を拡充し、怪しい記事には「事実ではないという異議がある」と注記したり、提携するジャーナリズム組織などの判断を載せたりしている。

しかし、公聴会では「ここまでIT巨大企業が生活に影響を与えるようになったのに、フェイスブックやグーグルなどは常識的な対策さえ講じていなかった」「市民の個人情報をもとに収益を得ているのだから、それなりの規制と課税強化が必要だ」といった議員らの批判が噴出した。

急伸勢力や巨大メディアに対する不信感も背景にあり、力をそぐ狙いが鮮明だ。「マイクロソフト分割」をめぐって政府議会とビジネス界が激しく攻防を繰り広げた20年近く前を彷彿とさせる。今回も「解体分割」を求める声や、課税強化で得た資金を既存メディアのテコ入れに配分すべきだとの案も浮上した。

フェイクをめぐる一連の事象は、ビッグ3は媒体企業ではあってもジャーナリズムとして立ち上がったわけではないので、言論、公器、社会的責任といった意識が薄いという見方を広めた格好だ。そうは言っても不可欠なインフラとして社会的な支持を得ているのも事実。政府、議会、ビジネス界は当面の対応を探りながら妥協点を探す難しい道のりを始めたばかりというのが実情だ。

報道は「ファクト・事実に語らせる」という原則に尽きる。フェイクの広がりとともに「正確な情報とは」「ニュースとは」などを扱った著作が急増し、信用度が高いとされる新聞の購読も伸びた。マスコミの検証機能も改めて評価され、ファクトチェッカーといわれるプロのジャーナリストらの活動も弾みを増した。フェイクの台頭で「リアル回帰」の現象が起きている。デマとファクトの綱引きはジャーナリズムの歴史でもある。

今回の回帰現象は一時的なのか、それともメディア不信が反転する節目になるのか。米国の主要メディアへの信任は長期低下が続く。信頼度を見ると1950年代に80%近かった指数は20-30%ほどに落ちている。不信感は共和党支持層ほど顕著だ。大手メディアにリベラル系が目立つこともあり、民主党寄りという懐疑感をもたれやすいことが背景にあるようだ。

共和党のトランプ候補を熱心に支持した層は「低学歴、低所得」ともいわれ、世論調査からは「もともとメディアは信用しない」ので「フェイクもさほど気にしない」という傾向が見える。フェイクもリアルも「どっちも信用できない」という低い次元で扱われている格好で、好みの情報なら真偽のほどは構わずに受け入れる傾向といえる。既存メディアへの不信がフェイクを許容する土壌になっており、それが内向きのトランプ現象とともに一気に点火した格好だ。

フェイクは格差が広がる社会に忍び寄るポピュリズムが追い風だ。既存メディアは油断していた側面もある。ストライクゾーンを外れた報道姿勢が続いていたのか。あぐらをかいていたのかどうか。フェイクは社会ニーズに沿った現象でもある。「フェイクは悪」といった単純な見方は既存メディアの足腰を一段と弱めることになりかねない。

フェイク業界に詳しい専門家から、こんな声も聞かれた。「ジャーナリズムは機能していない」「もはやニュースは無料の時代。事実に基づいたニュースを書くのは金がかかるし、読まれるかどうかも分からない」「いま『メディア会社を成功させる方法』を尋ねられたら、建前では『しっかり取材してジャーナリズム倫理を守れ』と助言する」「でも、本音は『儲けたかったらフェイクニュース』だ」。こうした認識を変えてゆくのが今の記者の日常だ。

(文責:加藤竹彦)