サイト内の現在位置を表示しています。

最近のサウジ情勢

2018年1月17日、「最近のサウジ情勢」と題して、元駐サウジアラビア特命全権大使の中村滋氏が講演を行った。以下は講演内容の抄録。

1.はじめに

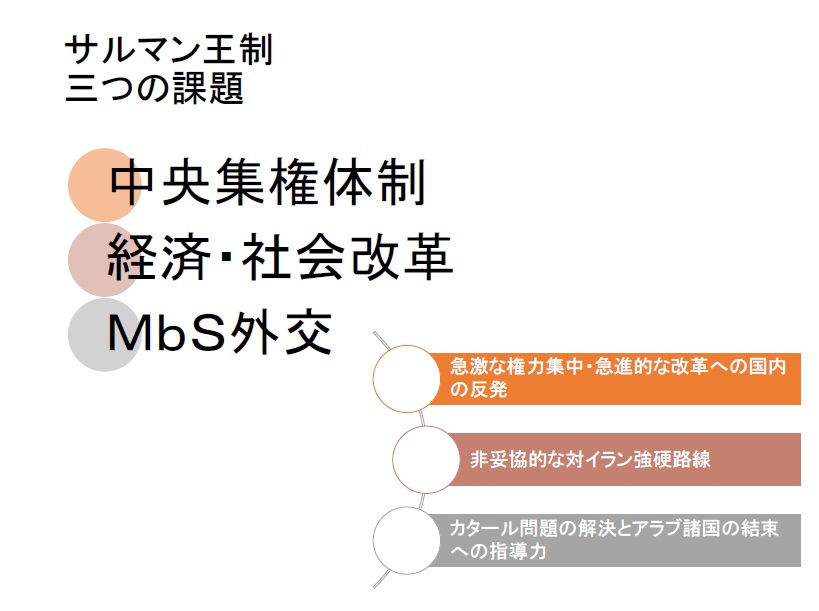

ここ最近、サウジアラビアに関する報道がよく目につく。同国を取り巻く国内外情勢は、2015年の国王交代以降、大きく変化した。現国王であるサルマン・ビン・アブドゥルアズィーズ第7代国王は、息子のムハンマド・ビン・サルマン皇太子(略称:MbS)と共に、対イラン強硬路線(外交関係の断絶など)や国内経済改革(脱石油政策「ビジョン2030」など)を推し進めている。このため、各方面との軋轢が生じてきている。本日は、最近のサウジアラビア情勢を整理し、内政、経済・社会、外交に関するサルマン王制の課題についてお話したい。

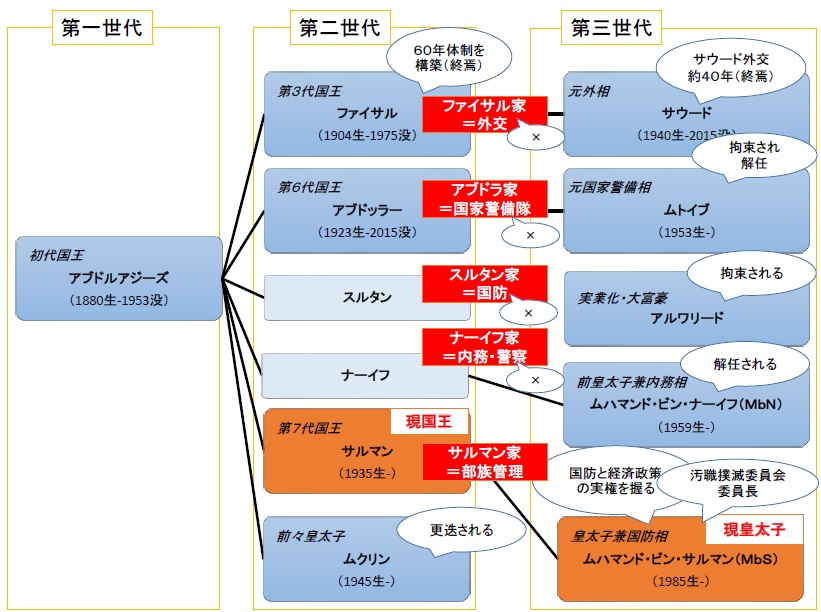

初代国王であるアブドルアジーズ・イブン・サウードは、1932年に56歳でサウジアラビアを建国し、1953年に没するまでの21年間、治世を行った。彼の一族は「サウード家」といわれる。一夫多妻制のため、彼には妻や子どもは複数いるが、そのうち王位継承権を有する息子が36名おり、彼らは第2世代と呼ばれている。王位はこれまで、第2世代の兄弟によって継承されてきたが、現国王がその後継者(皇太子)に息子MbSを指名したことにより、いよいよ世代交代が行われようとしている。

サウジアラビアでは、部族制が重んじられ、各部族間の政略結婚で国王を誕生させてきた。国王の座は、長兄主義により息子たちが上から準じていくと基本法では決まっている。しかし第2世代のうち、有力部族「スデイリ家」出身の母親から生まれた7人は「スデイリセブン」と呼ばれ、有力ポストを占めている。第5代国王のファハドと現国王であるサルマン第7代国王も「スデイリセブン」である。

サウード家の権力は、閣僚などの主要ポストを息子たちに分け与えることで分散されていた。それらのポストは世襲され、兄弟間の権力バランスが保たれてきた。これを「60年体制」というが、今この権力分散の構図が、新皇太子MbSによる改革で中央集権化しつつある。

「60年体制」は、第3代国王ファイサル(ファイサル・ビン・アブドルアジーズ・アール・サウード)が構築した。1964年に即位し、1975年に甥によって暗殺されるまでの間、国政に様々な枠組みやシステムを作って政府の人材配置、弟たちなどへの権限委譲を行った。ファイサル国王の家系(ファイサル家)は外交、第6代国王となるアブドッラーの家系(アブドッラー家)は国家警備隊、元皇太子で2011年に死去したスルタンの家系(スルタン家)は国防、「スデイリセブン」の一人で2012年に没したナーイフの家系(ナーイフ家)は内務及び警察、そして現国王のサルマンの家系(サルマン家)はリヤド州知事(部族管理)、というように分権体制を築いた。ちなみにファイサル(第3代)国王は、国王として初めて来日し、世界的にも有名な人物だ。

60年体制により、王位継承が第3世代と呼ばれる初代国王の孫の代、あるいはその次の第4世代に移っても、権力は分散され人材登用されていくだろうと思われた。特に、「スデイリセブン」は引き続き重用される、というのが大方の見方であったが、現体制になってからはサルマン家に権力が集中し、そのためにサウジアラビアの内政が不安定になっていることを次に説明する。

2.内政 ~中央集権体化と反対勢力~

2015年1月にサルマンが第7代国王に即位した。その当時は、後継者となる皇太子には第2世代のムクリンが就任し、第2王位後継者である副皇太子には、元副首相かつ内相だったナーイフ(スデイリセブンの一人)の息子で、第3世代から初めての叙任となるムハンマド・ビン・ナーイフ(MbN)が就いた。これらはすべて既定路線だった。新国王の下で、サウジ王制の安定性が確保され、王位継承問題も当分の間は生じることがないと思われた。

ところが、サルマン国王は大胆な王室改革を始める。前国王アブドッラーの二人の息子(いずれも州知事)を解任、その一方で、自身の息子ムハンマド・ビン・サルマン(MbS)を国防大臣、及び新たに設置された経済・成長事項評議会の議長という重要ポストに就け、権力をサルマン家へと集中させていく。サルマンが国王になって3か月後、皇太子に就いたばかりのムクリンは依願退職(事実上の更迭)した。その結果、副皇太子であったムハンマド・ビン・ナーイフ(MbN)が皇太子に、そして副皇太子にはハンマド・ビン・サルマン(MbS)が任命された。

さらに、昨年6月には、国王令によってMbN皇太子が解任され、代わってMbSが33歳の若さで皇太子に昇格することとなった。そもそも王位継承に関しては、王室内に設置された忠誠委員会があり、第2世代(没している場合にはその子ども)による合議制によって選定されることになっている。従って、二人にわたる皇太子の退位と、新皇太子の誕生は、サルマン国王による恣意的、強権的な人事配置であったとか、無血のクーデターであると言われている。

サルマン国王の息子たちの中で一番若いMbSがなぜ取り立てられているのか。MbSの母親は兄たちの母親とは別であり、とりわけ可愛がられているとか、MbSは国王がリヤド州知事時代の私設秘書として活躍したため信任を得ている、など噂が立っているが、年功による世襲が一般的な中での出世にやっかみが生じてもおかしくはない。

衝撃的な出来事はなおも続く。昨年11月、国王令によりMbS皇太子を委員長とする「汚職撲滅委員会」が創設され、汚職を理由に有力王族、現職閣僚、経済界の要人など約200名が拘束・解任された。その中には、前国王の息子だったムトイブ国家警備相やその側近も含まれている。ムトイブは、MbS以外唯一の実力者であった。汚職というのは名目で、実質はアブドッラー家から実力部隊をもぎ取ろうとしている、とも囁かれている。今年1月にムトイブは釈放されたものの、大臣職は解任されたままである。

サウジアラビアを代表する実業家で海外投資も多く行っているアルワリード殿下も拘束された。同殿下の父は、MbSの皇太子就任に反対してきたと言われている。また、アルワリード殿下と姻戚関係にあり、財務大臣を20年間勤め、前国王に仕えてきた現職のアッサーフ国務相も一時拘束された。

こうした一連の事態は、法の支配、経済活動の信用への懐疑を惹起させる。忠誠委員会があるにも関わらず恣意的、封建的に王位継承がなされたり、アルワリード殿下の拘束によって経済活動が停滞することで、サルマン王政への不信が大きく広がっている。現在のところ副皇太子の地位には誰も就いていない。MbSが国王になった時、誰が皇太子になるのか、サルマン家による支配は一過性のものなのか、それとも第4世代まで続くのか疑問視されている。これまで、分権体制で各王族が国家警備や国防を担ってきた中で、果たして現在の実力部隊の忠誠心がMbSに向けられているかどうかも疑問だ。

これまでのサウジアラビアの状況をよく知っている人たちは、ここ数年の動きをみて、クーデターあるいは革命ともいえる状況だといっている。MbSを実力的に排除しようとする反対勢力が台頭してくるのではないか、強いて言えば暗殺の恐れもあるのではないかとさえ噂されている。

3. 経済・社会改革 「サウジビジョン2030」

サウジアラビアは世界最大級の石油埋蔵量、石油生産および石油輸出量を誇る。輸出の9割、財政収入の8割を石油に依存している。2014年後半以降の国際油価の低迷を受け、歳出削減、政府系ファンドの切り崩し、国債発行等の措置がとられている。中長期的には、石油依存からの脱却、経済多角化、人材育成が最重要課題である。

2016年4月、MbSにより脱石油依存を目的とする政策「サウジビジョン2030」が公表された。国営石油会社サウジアラコムの一部株式公開(IPO)を含む大規模な改革方針が示された。政策の中心は、投資主導経済・外資の積極的導入政策及びサウジアラムコのIPOである。特にサウジアラムコのIPOは、全株式の最大5%(約10兆円相当)を内外から募るとされるが、これが今年行われるのか、1回限りではなく増資もされるのか、果たして成功するのかといったことで注目を集めている(注:株式公開は2018年後半をめどとの報道もある)。

また、経済・財政構造改革の一環として、各種補助金の段階的削減が導入される一方、5%の付加価値税が今年1月から導入された。新聞報道にもあったが、王族に配布されていた補助金もカットされたため、11人の王子がデモを行い、すぐに拘束されるという事件もあった。今後、MbSが汚職撲滅委員会をどのように使っていくのか、汚職撲滅を改革の一部に位置付けるのか、意に沿わない王族等を排除していくのかといったことが注目されるだろう。

「サウジビジョン2030」は外国からの投資を重視する改革プロジェクトである。王族、閣僚、経済界要人等の拘束について、投資家がサウジの予見可能性が低下したと否定的に見るか、汚職撲滅による経済の透明性が向上したと評価するのか等、経済的影響を注視しないといけない。

「世界で唯一女性の運転が禁じられているサウジアラビアで、女性による運転が解禁される」といった報道が日本でもセンセーショナルに取り上げられた。サウジアラビアでは、コーヒーショップの入り口が男女で異なるとか、女子大では男性教師は画面を通して講義しなければならない、といったイスラムの厳しい戒律が実施されている中で、女性開放は徐々に行われてきている。

2013年1月の諮問評議会で初めて女性議員が任命されて以降、最新の情報(2017年2月)では30名、全体の20%が女性議員になった。2016年12月の地方評議会でも、女性の選挙権と被選挙権が初めて認められ、女性の当選者も増えてきている。

社会改革について一番の大きな問題は「ワッハービズム」という、政治と宗教界との戦いである。19世紀にサウード家とワッハーブ家(ワッハーブ派)が合体し、これまでは政治と宗教が一体となって国政が行われてきた。宗教警察というものが存在して、国内の秩序を保ってきた。昔、ジッダという西海岸の街で女子寮が火事になった。女性たちが逃げようとしたところ、宗教警察は女性が正装してからでなければ外に出さなかったため、逃げ遅れて焼死してしまったという痛ましい事件もあった。

しかしこの20~30年間、いわゆる世俗化は進んできた。そのたびに宗教界と衝突してきた歴史がある。徐々に開放へと向かってきており、女性の運転についても、家族が急病で病院に連れていくような緊急時には、すぐに釈放されていたようだ。今後すべての運転が許されることになるのかはまだわからない。保守的な宗教界がどれだけ反発するか、社会的秩序をどう保っていくのかが注目される。

4. 外交課題

サウジアラビアは、二大聖地を擁するイスラム世界の中心的存在として、また湾岸協力理事会やアラブ連盟等において中東での主導的役割を果たしている。アラブ諸国で唯一のG20メンバーでもある。西側諸国との関係では、伝統的に穏健かつ協調的な外交を展開している。過去40年余りは、外務大臣だったサウード(60年体制を築いた第3代国王ファイサルの息子)が、アラブ・イスラム友邦諸国との連帯、米英協調、石油資源活用、反イラン政策といった路線で、冷静沈着な外交を進め「サウード外交」と呼ばれた。

ところがMbS皇太子は、2014年にサウード外相が健康上の理由により引退すると、後任として起用された非王族で元駐米大使のジュベイル外相と共にイエメンへの積極的軍事介入(2015年3月)といった強硬路線へと外交を転換していった。ニューヨークタイムズやワシントンポストでは、イエメンへの軍事介入の仕方は人道主義に反するという論調で取り上げられた。2016年1月には、在イラン・サウジ公館が襲撃を受けたのを機にイランと断交している。アラブ諸国も追従し、外交断絶や格下げ等を実施している。2017年11月、レバノンのハリリ首相(サウジ国籍を持つ)がサウジアラビア滞在中に拘束されるという事件もあった。これには元宗主国であるフランスが怒って解決に動いたが、こうした横暴な手法は国際社会や地域からもかなり非難を浴びている。

1979年のイラン革命以降、イランとサウジアラビアの確執があるわけだが、対イラン強硬方針に従わない諸国、特にカタールやレバノンに対して圧力を行使するという今のやり方は、結果として関係国の分裂、亀裂を惹起している。これまでのサウジであれば、スルタン家出身で外交のプロと評されたバンダル元国家安全保障会議事務総長(サルマン国王により解任され、現在同職は存在しない)とかムクリン元統合諜報庁長官(サルマン国王により更迭された元皇太子)が裏外交を展開することで、非公式ながらも対話の途を閉ざすことなく、妥協点を探る努力がされてきた。ジュベイル現外相の公の立ち振る舞いをみると、ガチンコ勝負、正攻法だけでの解決には限界があるのではないか、外交には裏チャネルが必要ではないかと感じる。イランとの関係について、オマーンやクエートが仲介しようとしたこともあったが、サウジアラビアが快く思わず、逆に断交されてしまうのではという恐れも抱いている。そのため、それ以上は誰も口出しできない状況で、サウジアラビアとイラン、カタールとの関係は硬直状態のままである。

ただし、イランとサウジアラビアの間で軍事衝突があるかといったら、その可能性は低いと見る。ペルシャ湾(アラビア湾)の中で、代理戦争をも含めてどこかの国と国がぶつかり合うような可能性はゼロとは言わないが「全面的に」ということはあり得ない。振り上げたこぶしをどう下ろすか、サルマン国王とMbS皇太子はここに来て考えざるを得なくなっている状況だろう、というのが大筋の見方だ。解決策が見出せず、関係国の分裂や亀裂を惹起してしまっていることがサウジ外交の課題だといえよう。

注:本稿は、当日の講演に加え、下記の文献(寄稿文)と講演(講演録)を参考に構成しています。

<参考>

- ・中村滋「サルマン王政の光と影」霞ヶ関会報10月号(2016年7月20日 :記)

(URL: https://www.kasumigasekikai.or.jp/16-10-14-1/)

- ・IISEサロン講演「混迷する中東情勢」2015年1月27日

(文責:吉田絵里香)