サイト内の現在位置を表示しています。

気候変動とビジネスの課題

2018年5月31日「気候変動とビジネスの課題」と題して、公益財団法人国際金融情報センター理事長の玉木林太郎氏が講演を行った。以下は講演内容の抄録。

1.はじめに

私は前職でOECD事務次長としてパリで過ごしていたことから、海外の方と政策論を交わす機会が多かった。そこで感じたのは、日本の政策担当者の問題意識と世界の関心事項との間に一定のズレがあることだ。その顕著な例は3つある。1つ目はジェンダー。日本では全く関心がない。2つ目は資産所得の不平等、分配の格差である。日本では格差が今の社会構造を壊してしまうかも知れないという危機意識が低いと思う。2008年以降、多くの国で格差が拡大し、それが公的部門への信頼喪失につながっていった。ところが日本では、深刻に議論するどころか「そうした話は聞きたくない」という雰囲気さえ感じる。3つ目が気候変動だ。日本だと「できればご遠慮願いたい」といわれるテーマである。最近になってESG投資(環境、社会、企業統治に関する投資)の一環として気候変動に関心を持たれる方も増えてきた。しかし事の重大さの割には、日本の意識は浅く、現実を直視しない傾向がある。本日はこの気候変動問題とビジネスへの影響についてお話ししたい。

2. 世界は激しく変貌しようとしている

我々は今、大きな転換点に立っている。特に「人口動態」、「デジタル化」、「脱炭素」の3つが重要だ。

人口動態については、事前にかなりの予測が立つ。しかしはっきりと先の展開の見えている構造変化であっても対応できるかどうかは別だ。日本では1960年代に出生率が著しく低下し、70年代前半に第二次ベビーブームという波があっても、90年代の半ばには労働人口が減ることは、予測できていた。それにも関わらず1970年代まで中南米への移民事業を続けていた。予測とそれに上手く対応できるかどうかは別物なのだ。

他方、デジタル化に関しては、イノベーションの専門家でさえ「ため息がでるほど」見通しが立たない。OECD時代の同僚も「専門家でも2年後の予測がつかない」と嘆いていた。この分野は今でも、いつ、何が、どのくらいのマグニチュードで、どういう順番で、どちらの方向に向かって行くのか見当がつきにくい。

気候変動は、人口動態とデジタル化の中間で、何を何時しなければいけないのか、しなかったら何が起こるのか、大よそ見当がつく。3. 低・炭素ではなく脱・炭素 -システムの転換

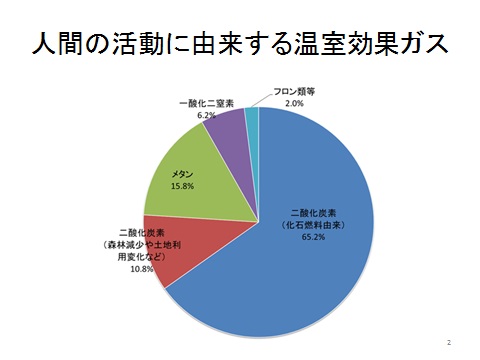

温室効果ガスの約65%が化石燃料による二酸化炭素(CO2)に起因している。メタンガスの影響は約15%とされている。メタンガスは量が少なくてもCO2の25倍の温室効果があるので侮れない。ニュージーランドの環境大臣が「我々の最大の問題はCO2ではなくてメタンだ」と話していた。メタンの主な発生源は家畜だ。家畜が出すゲップに大量のメタンが含まれる。羊や牛の数のほうが圧倒的に多いニュージーランドでは、家畜によるメタンガスの発生が深刻なので、ゲップの出ない牧草の研究開発を懸命に行っている。新しく開発された牧草への切替えの補助金制度もある。

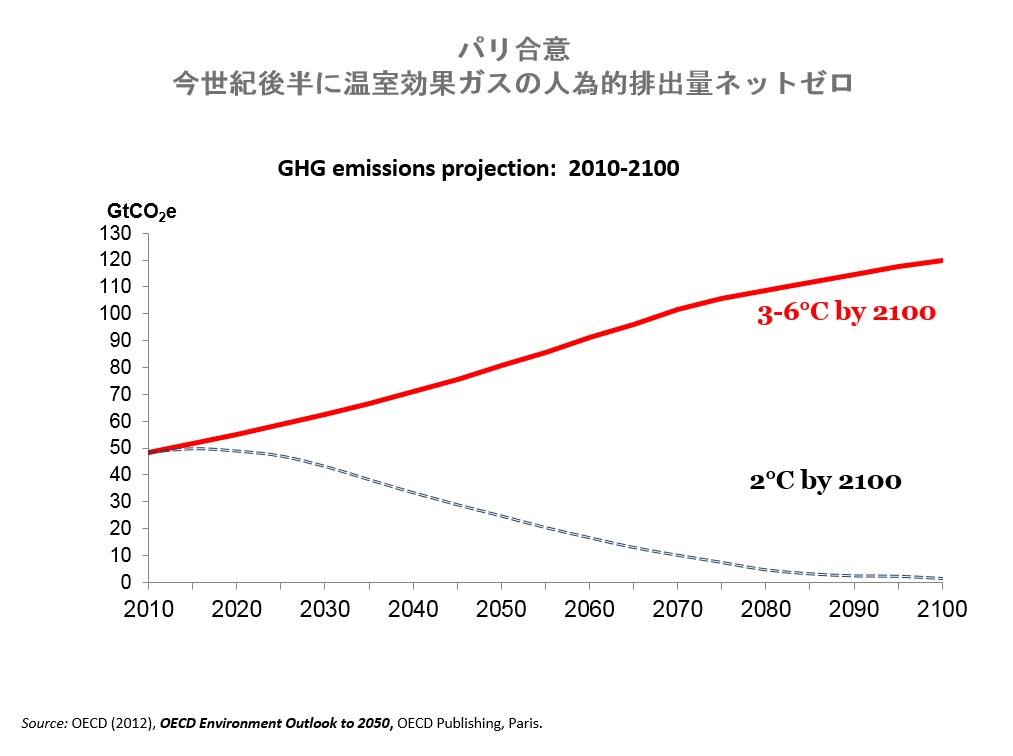

日本にとっては、化石燃料由来のCO2をどうするかが喫緊の課題だ。今のまま進むと、気温は大幅に上昇してしまう。CO2は極めて安定的で、滅多なことでは分解せず蓄積していくため、CO2の排出量は減らすのではなく、ゼロにしない限り濃度の上昇は止まらない。

これは科学的・政策的コンセンサスに基づいており、2015年末のパリ協定で明記された通り自明のことである。日本では今でも余り注目されないが、世界的には低・炭素化(ロー・カーボン・エコノミー)ではなく、脱・炭素化(ディ・カーボナイゼーション)の流れになっている。

19世紀の半ばから、石炭、石油、天然ガスを使って経済発展をしてきた我々にとって、化石燃料を使わないシステムというのは想像の域を超えている。今の経済や社会のシステムは、化石燃料を前提に出来上がっている。それを使わないとなると完全なシステム転換が必要となる。しかも期限は今世紀後半、あと32年と迫っている。

4. 先進国であることはハンデ ―昨日のソリューションで明日の課題を解決するのか―

気候変動への対応をめぐって、一昔前には様々な議論があった。先進国では「脱・炭素化にはコストがかるので経済成長が犠牲になる。中国、韓国や東南アジア諸国に競争で負けてしまう」といった声があった。一方の途上国では「先進国はこれまで、石炭や石油を燃やして経済発展した。我々はその後を追っているだけだ。温室効果ガス濃度が上がったのは先進国が出したCO2によるのであって、これから経済発展をする我々にとって、CO2排出は権利だ。我々も経済発展を遂げたらCO2削減に付き合う」と抵抗した時代もあった。

今はそうした議論は終わった。脱・炭素システムに転換しなければ、経済成長どころか破滅につながる。システムの移行に抵抗することは、自動車に切替えず馬車に固執するようなものだ。システム転換は、競争上不利にはならない。どうせしなくてはならないのだから早くやった方が勝ちだ。

日本では懐疑論が根強い。「温暖化の原因はCO2ではなく太陽の黒点の影響ではないか」、「地球は氷河期に向かっている」といった説もあるが、これらはもはや一蹴されている。経済人として生きる我々は懐疑論の決着がつくまで待つ必要はないし、待つ余裕もない。既に世界は脱炭素に向けて動き出しており、懐疑論を盾にシステムを変えないのは合理的な選択とはいえない。

先進国であることは今やハンデになっている。新興国の方が動きは早く、既に脱炭素を前提にビジネス・モデルの転換が進んでいる。新興国は化石燃料に巨大な設備投資を行っていないので、昨日のソリューションで明日の課題を解決する必要がなく、かえって有利だ。新興国のみならず、ビジネスの世界で脱炭素の動きに最も敏感なグループは投資家である。日本企業が海外でIR(投資家向け広報)を行うと「脱炭素化にどう対応するのか」という厳しい質問に晒される。日本の株主総会ではこの種の質問はほとんど出ない。

皆が慣れしんだ重く複雑な社会・経済システムを変革することは大変だ。しかし個々の企業がその方向に動いていくことで、全体として変革していく以外に方法はないだろう。5. 政策課題は何か ―炭素税か排出権取引か―

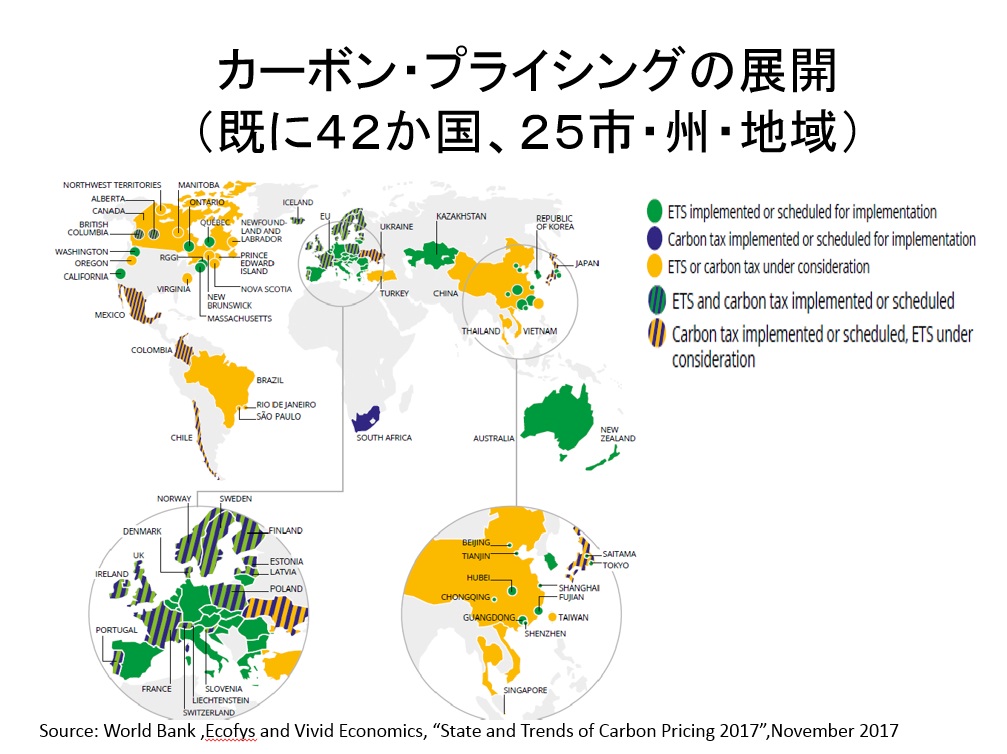

CO2を排出することに何の負担も求められていない現在のシステムから、排出に値段をつけてコスト負担を求めるシステム(カーボン・プライシング)に移行させること、これが政府の役割だ。その手法には2つあって、一つは炭素税の導入だ。揮発油税や軽油引取税などの個別エネルギー税は税収目的の税金である。消費抑制効果はあるが、現状では多くの人がまだガソリン車やディーセル車を使っており、多額の税収があるように税率構造が決められている。化石燃料を使わない方向に仕向ける目的の税金、すなわち税収が無くなることを目的とした税金を作る必要がある。これが炭素税の考え方だ。

もう1つの方法として、排出権取引の考え方もある。長いことヨーロッパが行ってきた。排出にコストを求めることにより、排出をいくら減らせば、コストをいくら節約できるかが明確になる。炭素を燃やすことの値段という意識が芽生え、製品開発の際に化石燃料由来のエネルギーを使わない、というインセンティブが高まる。明確な方針が市場経由で社会経済の隅々まで伝わることによって、企業の研究開発や設備投資を促進する効果が期待できる。

炭素税では、例えばCO2の排出1トン当たり50ドル、という金額を決めたとき、50ドルでもペイする技術を開発しよう、という目標は明確になるが、排出量が減るかどうかはわからない。価格弾力性(価格変更に対する需要の反応)、つまり50ドルかければどの程度排出量が減るか予測がつかず、50ドルかければガソリン車はなくなるかも知れないし、全く気にせずガソリン車を走らせる人もいるかもしれない。

それに対して排出権取引は、来年は5%削減、翌年はさらに5%削減というように、排出量を明確に定めることが出来る。ただし、この排出権取引にも弱点はある。不況になれば排出権は余るし、好況になれば売り手がいなくなるほど排出権が高くなるかも知れない。排出権の価格が不安定となる。

炭素税と排出権取引のどちらが良いのかといえば、政治的には排出権取引の方が優勢となっている。韓国では、2015年から国単位の排出権取引を始めた。中国では省単位、都市単位での実験を終え、昨年末から国レベルで電力業界での排出権取引を開始した。中国には電力会社が1000社以上あるので、実は中国の電力の排出量はEUの全排出量よりも大きく、世界一の排出権市場なのだ。フィンランドやスウェーデンでは炭素税を導入している。ヨーロッパでは排出権取引と炭素税の両方を実施している国もある。日本では都道府県単位の排出権取引はあるものの、国単位では行われていない。

6. 化石燃料は座礁資産

果たして産油国は今後、石油を資産として計上できるのだろうか。世界全体の化石燃料埋蔵量は、ざっと28兆ドル分あるといわれる。今の脱炭素化の流れに立脚すると、地中にある石炭や石油、天然ガスを地上に汲み上げ、エネルギー源として燃やす余地は限られてきており、その内の22兆ドルは資産価値がなくなり地下に埋蔵したまま消えてしまうと考えられはじめている。つまり埋蔵量の大半は座礁資産(価値が大きく毀損する資産)となる。ガソリンスタンドも座礁資産となるだろう。すでにアメリカの証券取引委員会は、上場企業の中で世界最大の石油会社エクソンモービルの資産計上方法を相当気にかけているそうだ。

70年稼働できる日本の石炭火力発電所についての議論もあるが、やはり座礁資産になるだろうという、綿密なデータに基づく論文が、オックスフォード大学スミスカレッジから発表され日本でも電力関係者の間で話題となった。

金融界では、投資引き揚げ(divestment)という動きも起きている。19世紀末に馬車会社への投資がなくなったように、多くの資産運用会社が化石燃料に関わる企業に対する投資引き上げ宣言を始めた。例えばフランス最大の保険会社アクサは、石炭関連企業向け投資から既に撤退しているし、本業である保険についても石炭関連の事業の保険の新規引き受けを停止すると宣言した。欧州の他の大手保険会社も同様の対応を取っている。保険がなければ鉱山のような危険事業ができなくなるので、石炭業界にとっては極めて深刻な問題である。

世界最大の年金基金であるノルウェー政府のソブリン・ウエルス・ファンド(SWF)も、収入の30%以上を石炭関連事業から得ている企業への投資を引き揚げた。北海油田を有するノルウェーには原油代金を原資とする1兆ドルほどの世界最大のSWFがあるが、原資が化石燃料で運用も化石燃料関連となると二重にインパクトがあるのでリスクを分散させたわけだ。2年前に公表された投資引き上げ対象リストには、日本の電力会社が6社(ウォッチリストも含めると8社)含まれていた。石油やガス銘柄からも将来撤退することを検討している。

彼らは、投資を引きあげて環境政策に協力しようとしているのではない。投資家として、化石燃料に依存している企業の株を持ち続ければ、長期的なリターンが下がるという判断によるものだ。

7. 気候変動関連の情報開示

企業のディスクロージャー制度も変化している。G20のうち16カ国が何らかの形で財務情報と並んで気候変動関連の情報(CO2排出量など)の開示を求めている。ただし現状ではまだ質・量ともに不十分かつ統一性がなく、投資家から見て企業間の比較に耐えられるものではない。そこでFSB(金融安定理事会)は、国際比較や業界内比較が可能な情報開示方法を研究するためのタスクフォースを2015年末に立ち上げた。マイケル・ブルームバーグ元NY市長がヘッドをつとめる完全な民間主導の勉強会である。このチームが2017年7月に最終報告書をG20に報告したところ、多数の大手企業が賛同を表明した。名だたる金融機関が参加してスタートしたが、残念なことに日本で最初に賛同したのは金融機関ではない2社だけだった。年末になってようやく3メガ銀行と3大損保会社が横並びで手を挙げたことから、ようやく日本でもこの方向に進む雰囲気が出来てきたところだ。現時点で31か国、250社が賛同を表明している。

財務情報と並んで融資先のポートフォリオを具体的に公開することは、日本にとって大変深刻な事態だ。例えばみずほ銀行は、石炭や火力への融資残高が世界で一番多いとの理由により、外国ではNGOの抗議に晒されている。8. 気候変動と日本

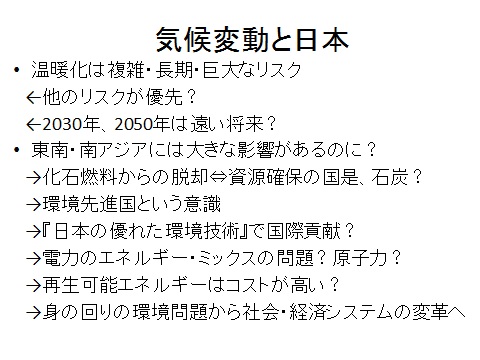

なぜ日本ではこれほどに深刻な気候変動のテーマが人々の問題意識に乗らないのだろうか。これはパリでも皆が不思議がっていたことだ。この点について私なりにいくつかの考察をしたい。

1つには、温暖化が今日明日の問題ではない、あるいは今世紀後半のことを考える余裕はない、という意識が心の底にあるのかも知れない。日本では明日の問題として地震のリスクを抱えている。だが実は、今世紀後半を待たずに日本の主要な貿易相手、あるいは投資先である東南アジアや南アジアの国々が相当程度に気候変動の影響を受ける。東南アジアの主な町はほとんどが海抜ゼロメートルにある。海水面はいやおうなく上昇していくので、街全体が水浸しになるだろう。すでにフロリダ半島のマイアミではポンプで水を汲み出している。そういった事態が重要なパートナーである東南アジアですぐに起きるだろう。

日本人の深層には、小学校の時から刷り込まれてきた「日本は人口が多い、だけど資源がない、だから資源を輸入して、加工貿易で食べていかなければ」という意識がある。我々は資源がないことで悲哀を味わってきた。最たる例が戦争と石油ショックである。資源がないから戦争を起こし、資源がないから負けた。石油ショックでもひどい目にあった。だから我々には資源確保が生命線という意識が強い。いずれ座礁資産になるといわれても、それでも確保しておきたい意識がでるのだろう。

また日本人は、自身を環境先進国だと思っている。確かに間違いない。日本は公害問題に莫大な時間とエネルギーをかけ克服してきた。その意味では環境先進国である。ただしここでいう環境には脱炭素というテーマが含まれていない。かつて綺麗な空気を取り戻したように、もう一度完全に新しいテーマとして取り組まなければならない。今の技術の延長ではやっていけない。

さらに日本には原子力問題がある。電力は最大のエネルギー源になるわけだが、エネルギーミックスを考えるとどうしても原子力の問題にぶつかる。脱炭素というテーマは、今世紀後半の話であって2030年の話ではない。もちろん2030年は重要な過程ではあるが、原子力が今世紀後半のエネルギーミックスでどの程度の役割を果たせるかを考える必要がある。既存の発電所の再稼働は足元の問題である。一方、今世紀後半で原子力を稼働させているには、新設、増設の問題になる。再稼働の話に足を取られて議論を前に進められない状態からは脱却すべきである。

日本では決まり文句のように「再生可能エネルギーのコストは高い」といわれている。固定価格買い取り制度が導入されて以来、再生可能エネルギーは良いけれど高いというイメージが刷り込まれている。でも実際は違う。太陽光の場合、日本では当初は1キロワット当たり42円位だったが、今は20円を切るまで下がっている。ヨーロッパの平均は10円位だ。昨年末のサウジアラビアの入札では、最も安い記録だと思うが1キロワット当たり1.78セント(約2円)であった。1キロワット当たり3セントのプロジェクト入札結果も驚かれない。日本の20円近いコストは国際的に見ればとても高い。これには理由があるとは思うが、太陽光のパネル、風力発電のタービン、蓄電池などはムーアの法則に適合しており、生産量が2倍になるとコストは25%程度下がるといわれている。今後は、再生可能エネルギーの価格が急激に下がっていくことは間違いない。

9. 身の回りの環境問題から経済・社会システムの変換へ

最後に、本日のテーマはもはや環境問題ではない、ということを申し上げたい。我々日本人は、環境問題にセンシティブだと思っているし、実際にそうだろう。だが身の回りの環境問題にばかり終始すると大枠のシステムの問題に思いが至らなくなってしまう。例え話だが、神奈川県のある地域ではごみを12に分別する必要があるそうで、間違った分類をすると近所から指摘されるという。そのエネルギーはもっと大きな視野でシステムの転換にかかるべきだ。そうしないと日本は損をするだろう。曲がらなければいけないカーブは、先に曲がった人が勝ちだ。日本もシステムの変革の中で上手くやらねばならない。

(文責:吉田絵里香)