サイト内の現在位置を表示しています。

監視社会

サイバー技術は社会をどう変えるか

2018年6月27日、「監視社会―サイバー技術は社会をどう変えるか―」と題して、前・経済産業省大臣官房、サイバーセキュリティ・情報化審議官で工学博士の伊東寛氏が講演を行った。以下は講演内容の抄録。

1.はじめに

私はこの5月まで経済産業省のサイバーセキュリティ・情報化審議官をやっていたが、以前は陸上自衛隊でシステムの防護を担当する部隊の隊長の任に就いていたことがある。また民間のセキュリティ企業での勤務経験もある。本日は、そのような様々な経験を踏まえた上での話や、個人的な意見をご披露するので、それが皆様の何らかの気づきやビジネス・チャンスにつながればと思う。

2. オーウェルの描いた「監視社会」

監視社会と言えば『1984』が有名だ。イギリス人のジョージ・オーウェルが未来社会について1948年に書いたSF小説である。彼はその当時すでに1984年の世界では双方向通信が実現している世界、つまり、我々が見ているTVの大型画面の向こう側から誰かがこちらを見ているという世界を描いている。

実際には1984年に世界はそのようになっておらず、アップル社からあのユーザーフレンドリーなパソコン、マッキントッシュが発売されたわけなのだが、その広告「ビッグブラザー・ワッチング・ユー」は話題となった。これは『1984』を意識した広告で、ビッグブラザー(『1984』の舞台である社会における権力者)が映るテレビ画面を女性がハンマーで叩き割ってしまうという映像が印象的であった。

『1984』に描かれている国オセアニアには法律がない。全体主義国家で悪い人がいないことになっているという設定である。愛情省は愛情を持って国民を見ている。豊富省はご飯を配給してくれる。だが政府の悪口を言う者がいれば、次の日の朝にはその人はいなくなってしまう。愛情省の仕事だ。そして真理省が歴史記録や新聞記事を全て改ざんしてしまうので、その人は最初からこの国にいなかったことになる。こうして歴史は常に塗り替えられてしまう。政府は常に正しいと。

それと同じようなことが今、インターネットを使って行われている。音声認識のAIスピーカーは家庭に入りつつあるし、双方向性のテレビも売られている。フェイクニュースなどの情報操作も行われるようになった。1948年の時点でオーウェルは大変な予言をしたものだ。

だが、権力者による支配や治安維持のための監視の仕組みは現代や未来に限ってのことではない。平家物語には「赤禿(カムロ)」と呼ばれる童がいて、都を監視し、平氏への批判や謀議の情報を集めて密告をする話がある。同様に古代ペルシャには「王の目、王の耳」、江戸時代には「五人組」、ソビエト共産党支配下の「秘密警察」なども有名な話である。かように人類の歴史を見れば監視社会は古くから存在したといえよう。

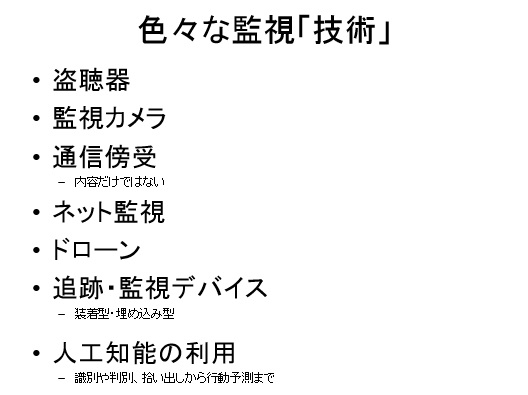

3. 現代の監視・追跡技術

監視機材には盗聴器、監視カメラ、最近ではドローンなど様々なものがある。また監視の方法も多様である。例えば米国では、インターネットの監視や電話傍受などの通信傍受の手法を使うことでテロリストを探している。容疑者を一人見つけたら、その人が電話やネットで通信している相手を探す。通信内容がわからなくても、通信している人同士の相関図を繋げていくとテロリストのネットワークが把握できる。こうして怪しい人物の見当をつけ、それを糸口として物理捜査に入っていく。

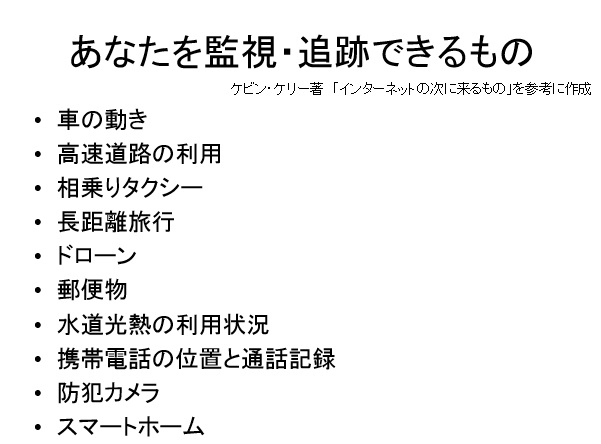

ケビン・ケリーの著書『インターネットの次に来るもの』にも監視・追跡の技術の話が多く出てくる。米国では郵便物を全て撮影し、トラッキングしているそうだ。他にも、高速道路やタクシーの利用履歴、水道、光熱の利用状況、防犯カメラ、スマートフォンの位置情報や通話記録など、あらゆる方面から我々は追跡され得る。図書館で借りた本からその人の傾向、人物像の推測が可能だ。

ところで、これは私の説だが、世界で最もセキュリティ技術の高い企業はグーグル社ではないかと思う。なぜかと言うと、サイバー犯罪者の多くはセキュリティの脆弱性を衝いて攻撃してくるが、攻撃する相手や方法を考える際には、それらの情報を知るために検索エンジンを利用するだろうからだ。犯罪の対象となった企業や脆弱性に関するキーワードの検索数は、事件が起こった後に増えるのは当然だが、犯人は事件の前にこのような言葉を検索している。とすると、このことを知る事ができれば怪しい人物の絞り込みができるということだ。過去を遡って検索と事件との相関を取ることが出来るグーグルはやはり凄いと言える。知るということは力を持つということなのだ。

4. 日米中の通信傍受や監視

①日本

かつて日本の通信傍受に関する法律はとても厳しかった。警察の通信傍受による捜査が許容される犯罪は、薬物・銃器・集団密航・組織的殺人の4類型に限定されていた。だが2016年12月の法改正により傍受の対象が拡大され、爆発物使用、殺人、傷害、放火、誘拐、逮捕監禁、詐欺、窃盗、児童ポルノの9類型が追加された。2020年の東京オリンピック・パラリンピック開催に向けて、監視カメラに関する法律も出来るのではないかと個人的には思っている。将来、防犯目的で民間の監視カメラを警察が比較的自由に利用できるようになるかも知れない。

②米国

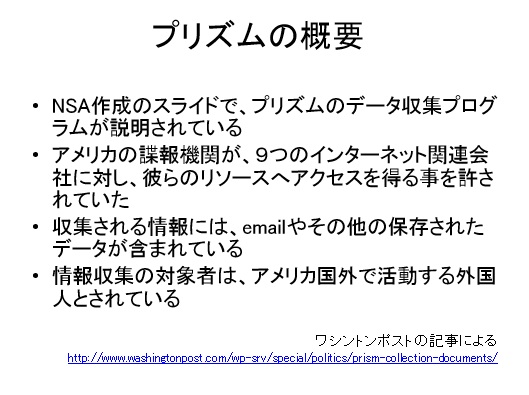

スノーデン氏は、米国の諜報機関である国家安全保障局(NSA)によるいくつもの通信傍受活動を暴露し一躍有名になった。インターネット通信傍受に関する監視プログラム「プリズム」によってNSAは、グーグル、フェイスブック、アップルなど米国大手IT企業のウェブサービスを対象に電子メールやSNSなどの情報を収集しているという。

他にも、電話会社に対して米国内の全ての通話に関するメタデータを毎日提出させる「バルク・コレクション」、海底ケーブルからNSAが直接情報を入手する「アップ・ストリーム」、携帯電話基地局を装いながら携帯の通話情報を監視する「スティングレイ」なども存在するという。

NSAは第2次世界大戦中の通信諜報部隊の後継組織だと推測される。これまでにも「エシュロン」という名称の軍事目的の通信傍受システムがあるらしいことは噂されてきた。日本の三沢基地内にも、米軍が短波を傍受するための「象の檻」と呼ばれる施設はあったとされるが、今はもう使われていない模様だ。

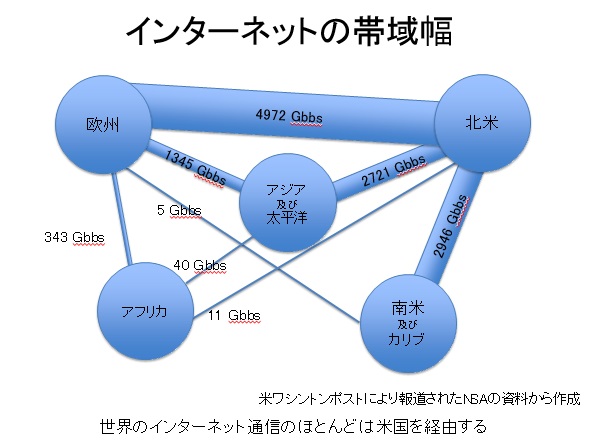

世界の通信の主流は短波から衛星へ、そしてインターネットへとシフトした。だから米国の通信傍受の対象も同じようにインターネットへシフトした。

インターネットの原理上、情報はできるだけ通信帯域の太い回線を通って相手に届く。そのため世界中のインターネットは大半が太い回線がつながっている北米を経由していることから、傍受が容易という意味で米国が圧倒的に有利になっている。インターネットでは情報がバケツリレーで運ばれるという構造上、通信の途中で中身を見られたり、改ざんされたりする可能性があるのだ。

技術の進歩によって国民の監視が広範にできるようになれば、私たちの社会は危うくなってしまうが、民主主義国家であれば法の規制がある。米国でも監視に関する法律があり、NSAといえど合衆国市民の通信内容を好き勝手に見られるわけではないが、日本よりは制約が緩い。また、米国、イギリス、カナダ、オーストラリア、ニュージーランドの5か国間で行われるインターネットの盗聴に関する定期懇談会(ファイブアイズ)で、データを互いに融通しあっているとの噂もある。

③中国

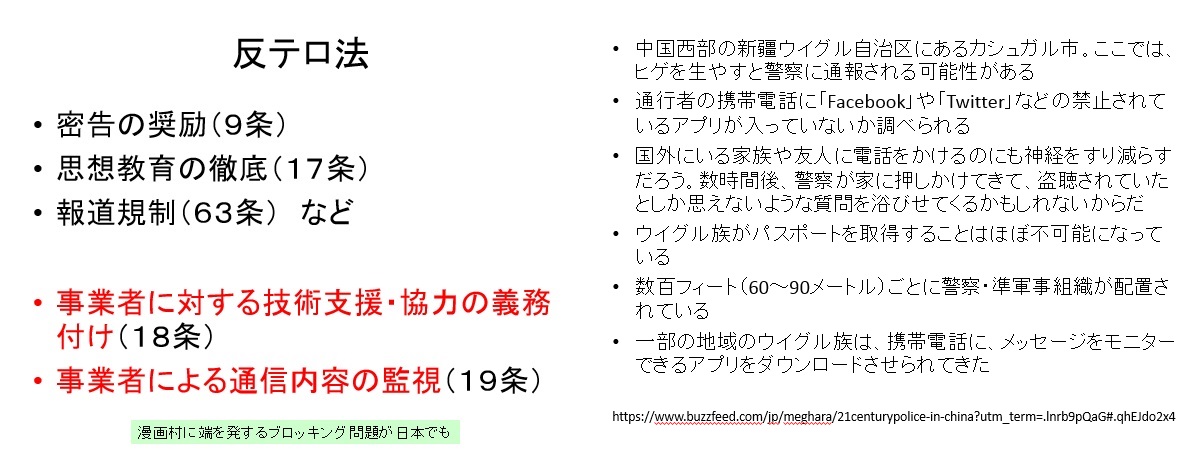

近年の中国では、反スパイ法(2014年)、新国家安全法(2015年)、反テロ法(2016年)、外国NGO管理法(2017年)と相次いで監視のための法律が施行されており、警察が強力な権限を持つようになった。警官がインターネットに接続した「顔認識メガネ」を使って、視界に入った人々の顔を秒単位でスキャンし、データベースに登録されている容疑者を照会し瞬時に特定することが可能になるといった監視や統制の技術の開発や利用も進んでいる。

中国がネットワークの監視・統制技術の確立に向けて動き出したのは、1993年に金融などの情報化・電子政府化に向けた「金字工程」と称する国家戦略を立てたことに始まる。これは別名「12金工程」といい、金卡(電子貨幣)をはじめ、金橋(経済情報)、金関(対外貿易)、金財(財政管理)、金農(農業情報)、金税(税収)、金水(水利情報)、金質(質量監督)など12の分野にわたって「金」の字がつく情報化計画が立案された。公安の情報化を目指す「金盾」もこの一環で、当初は金融分野の情報化が優先されたため、国家公安部が金盾計画を決定したのは1998年9月22日、国務院が計画を批准したのは2001年4月25日であった。ちょうど世界各国でもIT化の流れが出てきた頃である。

金盾には主に3つの機能があると推測される。1つは外から来るものをブロックし、西側の情報は入らないようにすること。これは「サイバー万里の長城(Great Fire Wall)」と呼ばれている。2つ目はメールの検閲。3つ目は世論操作だ。これは、政府にとって都合の悪い情報をネット上から消すだけではなく、都合の良い情報をネット上に拡散することも行われているようだ。警察署で行われる「インターネットの正しい使い方講習会」で、政府を褒めるとお金が貰えるという中国国内の一般報道もあった。

国際NGO団体の『Freedom House』では、中国はインターネットの自由度が非常に低い国だと報告している。

5. 民間企業による監視

インターネットの検索エンジンや通信販売サイトで閲覧した情報はデータ化され、個人に紐付けされ、商売のネタにされている。いわば我々は監視対象である。何を欲しがり、何に関心があり、お金はどれくらい持ち、友人関係はどうなっているか等々が調べられているということだ。AIスピーカーもハッカーが脆弱性をついて電源を勝手にオンにし、会話を無断で入手する機器になる可能性がある。10年くらい前にパソコンを盗聴器に早変わりさせてしまうゴーストネットというウイルスが見つかった。パソコン内蔵のマイクやカメラが勝手にオンになってしまう。スマートフォンにも気を付けないといけない。知らない間にマイクで音を拾うプログラムは間違いなくある。電源を落としても無駄だ。電源を切るスイッチを押すと実際には電源は切らずにライトだけ消すというプログラムは3行で書けるほど簡単なことだから。

SNSで発信する情報にも注意した方が良い。情報から個人の考えやパーソナリティを特定できるし、「いいね」をしたという事実から、その人物の性別、嗜好、政治的信条、性格などが識別できる。GPSの位置情報にも気を付けないといけない。以前のiPhoneは、位置情報の記録がデフォルトで設定されており、その分析から「ここがあなたの家です。ここは職場ですね」と表示することができた。夜間に座標が動かないところが自宅で、昼間動かないところが職場として認識するプログラムが入っているからだ。

多数の人のメタデータを集めて交差させれば、誰と誰が同じ場所にいるかで人間関係もわかってしまう。GPS機能をオフにしていても、Wi-Fi接続やモバイルネットワーク回線から携帯電話の位置情報をある程度把握することができるし、記録されている。

監視社会ではどんなデータが持たれているか、どう使われているか知るすべがない。これは大変な問題である。

6. 結論

監視とは、人類にとって弱いものを助けるための「生存戦略」ではないかと私は思っている。マンボウは一度に数億個くらい卵を産むといわれる。そのうちのいくつかが生き残ればよいという戦略である。対して我々はグループで弱いものを庇う、庇うために見てあげるという戦略をとっている。つまり人類にとって監視が意味するところは、「庇うためにお互いに見る」ことに他ならない。つまり見守りである。。

監視が戦略ならば、それに対するプライバシーは人類の生存戦略に小さく違反する「生存戦術」ではなかろうか。例えば飢饉の際には、限られた食物を分け合うのが正しい行動だが、大飢饉の場合はその食物を自分だけ確保する、という行動を選ぶ者が餓死せずに子孫を残すことになる。この行動は他者に知られてはならない。この「人に知られたくない」という戦術がプライバシーではなかろうか。人類全体の生存戦略としては全員で互いを監視しあう。倒れている人がいたら助けてあげる。弱いものを助けることで全体が生き残るのが戦略となる。だが決定的な危機の場合には助け合いをしていると全体が死んでしまうため、裏切る者が少しだけ出てきて彼らが生き残る。戦略の中に知られたらまずい小さな生き残り戦術があるのだ。

いずれにせよ、技術はどんどん進歩しており監視社会は避けられない。

情報が人や政治や国家を支配している。技術が進歩していくと生身の人間では対抗できなくなる。したがって我々は監視が正しく行われていることを監視することができ、我々のプライバシーを守れる社会を作らねばならない。極端な例をいえば、警察による非合法な取り調べをやめさせるため、公務員による書類改ざんの防止などのために、勤務中には外してはならないライフログカメラを装着させ、公務中に見聞きした内容を暗号化して記録するといった方法が考えられよう。

日本はまだ間に合う。優れた技術を監視社会ではなく弱者のための「見守り社会」を作るために使いたいものである。

(文責:吉田絵里香)