サイト内の現在位置を表示しています。

2020年東京オリンピック・パラリンピックに向けたスポーツインテリジェンス

2018年7月31日、「2020年東京オリンピック・パラリンピックに向けたスポーツインテリジェンス」と題して、独立行政法人日本スポーツ振興センター情報国際部部長兼、国立スポーツ科学センター副センター長の和久貴洋氏が講演を行った。以下は講演内容の抄録。

1.はじめに

私が所属する独立行政法人日本スポーツ振興センター(JSC)の情報・国際部では、アスリートの国際競技力向上の為の情報収集と分析を行っている。本日はJSCについての紹介と、現代エリートスポーツの国際競争の実態や我が国の特徴的な取り組み、ポスト2020を見据えたJSCの重点的な取り組み等についてお話をする。

2. 独立行政法人日本スポーツ振興センター(JSC)とは

JSCは、スポーツに関わる国内唯一の独立行政法人であり、国に代わってスポーツ全般を推進するために幅広い業務を行っている。その1つが競技団体や地方公共団体のスポーツ施設整備等に対する助成や情報提供である。これはスポーツ振興投票くじ「toto」の販売収益を原資としている。もう1つの柱がハイパフォーマンススポーツセンターの運営と国際競技力向上に関わる様々な資源の提供である。ハイパフォーマンスとは、世界最高峰の舞台において求められる競技力のことである。

ハイパフォーマンススポーツセンターの前身は、2001年に設置された国立スポーツ科学センターと北京オリンピック直前の2008年に設立されたナショナルトレーニングセンターである。両組織は2016年に統合され、現在のハイパフォーマンスセンターとなったが、現在もそれぞれ1つの部署として存続していて、国立スポーツ科学センターでは「医・科学に関するサービスの提供と研究」を、ナショナルトレーニングセンターでは「トレーニング環境の提供と医・科学以外の国際競争力向上に関するサービスの提供」をそれぞれの任務として行っている。

私は国立スポーツ科学センターの副センター長という立場と、スポーツに関する情報の収集・分析・提供を行う「情報・国際部」の部長とを兼任しており、スポーツ政策全般とハイパフォーマンススポーツに関わる情報分析の両方を所掌している。

3. 最近10年の「スポーツ政策の経過」とJSCの情報・国際部の任務

情報・国際部では、国内のみならず海外の様々な機関とネットワークを構築することによって、スポーツやスポーツ政策全般に関わる情報収集を行っている。ロンドンとローザンヌには海外拠点を置いている。職員を国際スポーツイベントの組織委員会に派遣・出向させており、大規模な国際大会の運営ノウハウや準備情報を随時収集している。最近では国連をはじめとした国際機関、NGOやNPO、民間組織、国際協力機構、外務省といった所とも連携をしている。これらのネットワークを通じて収集した情報の分析結果は、スポーツ庁や地方自治体、各競技団体等に提供している。

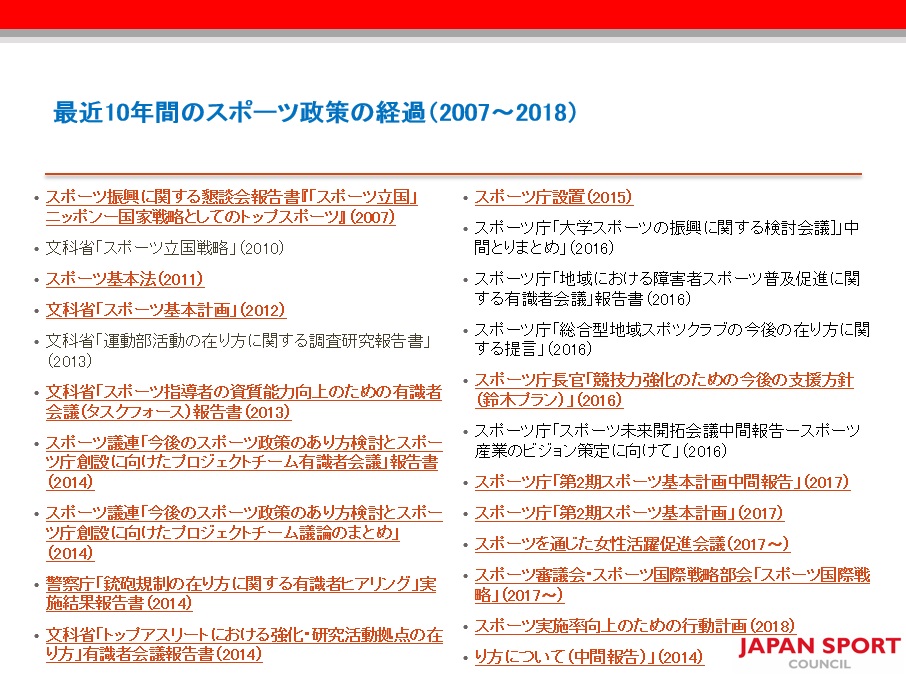

日本のスポーツ政策はここ10年で一気に進んだ。2007年に文部科学副大臣がスポーツ振興に関する懇談会のレポート『「スポーツ立国」ニッポン-国家戦略としてのトップスポーツ』を公表したことがきっかけとなった。2011年にはスポーツ基本法が制定され、それに基づき翌年には「スポーツ基本計画」が策定された。2015年にはスポーツ基本法の付帯条項となっていたスポーツ庁が設置され、翌16年にはスポーツ庁長官による「競技力強化のための今後の支援方針(通称:鈴木プラン)」が策定された。さらに2017年には「第2期スポーツ基本計画」が策定されている。

情報・国際部では、女性の活躍推進促進会議の設置、スポーツ国際戦略の公表、スポーツ実施率向上のための行動計画策定など、多くの事項に関し主体となって情報収集や分析、政策提言等を進めている。

4. ハイパフォーマンスビジネスプラン

ハイパフォーマンススポーツセンターでは、昨年「ハイパフォーマンスビジネスプラン」を策定した。3つのビジョンと4つのミッションを掲げている。長期的展望としては、同センターがハイパフォーマンススポーツにおいて国内で頂点の組織となり、国際的にもトップレベルの組織であると認知され、ここで蓄積されたノウハウは生涯スポーツや学校体育の分野へも波及・還元されることを目指している。より具体的な直近の目標としては、2020年の東京オリンピック/パラリンピックで過去最高の金メダル数を獲得することを目指している。2022年の北京冬季オリンピック/パラリンピックをも見据えて動いている。そのためには持続可能なシステムを構築し、常に100名前後のメダルポテンシャルアスリートを安定的に排出しプールすることが最も大事である。メダルポテンシャルアスリートとは、メダルを獲得するポテンシャルのあるアスリートのことで、具体的にはオリンピック直前の段階で世界ランキング8位以内に入っている選手のことを指す。

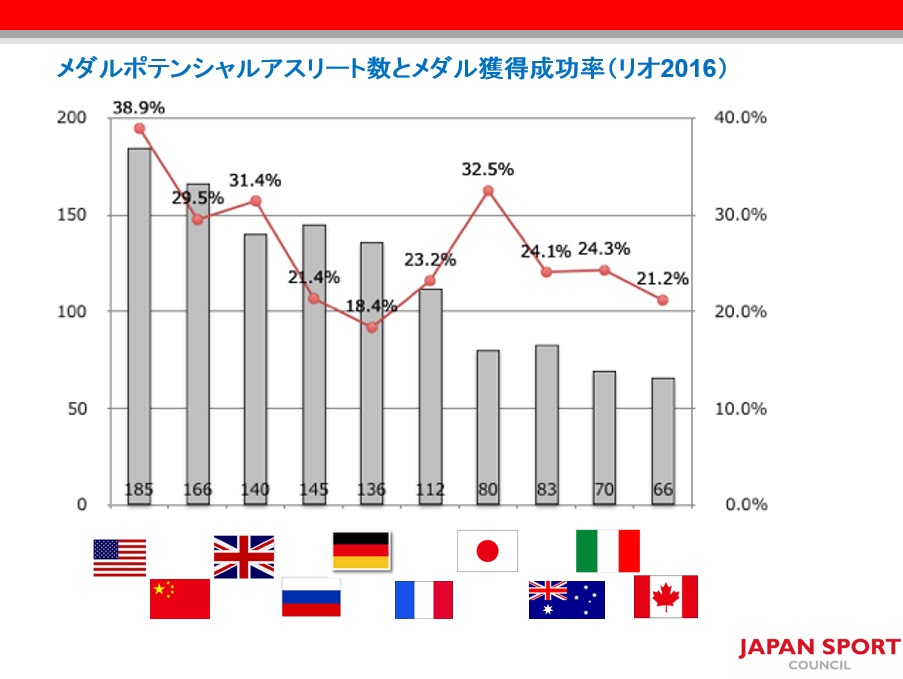

アスリートの国際競技力の向上、オリンピックなどでのメダル獲得というのは、その国がどれだけメダルポテンシャルアスリートを持っているかという事と、本番の時の獲得成功率に依存している。

各国がメダルポテンシャルアスリートを何人抱えていているか(棒グラフ)、そして、その内のどれくらいの選手が実際にメダル獲得に成功したか(折れ線グラフ)を見ると、

メダル獲得成功率の世界的な平均は20-25%ぐらいで、4回に1回の割合でメダル獲得に成功するのが標準的なパターンである。特筆すべきは「メダルポテンシャルアスリートの多い国というのは、メダル獲得率でも上位に入っている」ということだ。例えばアスリート数で1位(185人)のアメリカの成功率は38.9%、2位(166人)の中国で29.5%、3位(140人)のイギリスでは31.4%のメダル獲得成功率となっている。その中で日本は、メダルポテンシャルアスリート数は8位(80人)と少なく、それにも関わらずメダル獲得成功率では世界2位(32.5%)と高いことが特徴だ。ロンドン、リオと続けて30%超の成功率となっている。

5. 各国の国際競技力向上のための施策やテクノロジー視

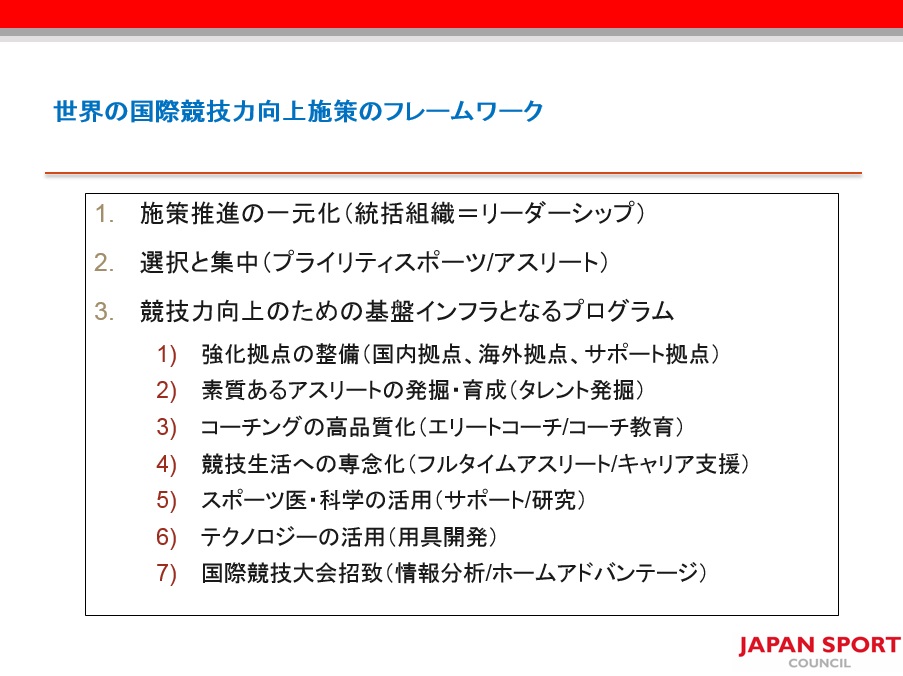

日本以外の各国でも、メダル獲得や国際競技力向上のために様々な取り組みを行っており、概ね3つのフレームに整理することができる。様々な施策を統括的に推進する組織を作ること、どの競技を強化するかについての選択と集中を行うこと、実際に競技力向上の基盤となるプログラムを作って展開すること、だ。

かつての日本では、リーダーシップをとる組織が不明確なことや、重点強化するプライオリティスポーツをしっかりと決めなかったといった問題があったが、最近ようやく充実してきた。先ほどご紹介した国立スポーツ科学センターとナショナルトレーニングセンターを統合した動きも、このフレームワークに正に当てはまる。

国による拠点の整備、素質あるアスリートの発掘や育成、コーチに対する教育、アスリートに対するキャリア支援など、競技力向上のための個別プログラムはどれも重要だが、特にスポーツ医・科学の研究からの知見を活用したリカバリー(疲労回復)戦略が、近年世界的に非常に重要視されている。例えば「交代浴」は、医・科学研究から得られたリカバリー戦略の一つで、冷たいお風呂と温かいお風呂を1分おきぐらいに交互に繰り返し入ると疲労回復が大変早まるという施設である。また、高温環境下の暑熱戦略として、ただ冷やした液体を飲むよりも氷を細かく砕いたスムージーの様な飲み物を摂取するほうが疲労回復に効果的であるといった研究成果もあがっている。さらに各国では海外遠征の時差対策として睡眠の研究が活発に行われている。睡眠の質は大事だが、量も大事だという事が明らかになってきており、カナダの女子ボートチームではブルーライト遮蔽グラスの着用、睡眠1時間前の電子機器の使用禁止、毎日20分の昼寝、毎晩一時間の睡眠時間の延長等が奨励されている。

シミュレーションやコミュニケーションに関する技術も近年大変進歩している。例えば自転車競技の世界では、アスリートに着用させたゴーグルにオリンピック本番と同じレース会場を再現して見せたり、選手のパフォーマンスが計算上最も高くなるペース配分を表示して見せたり、コーチと選手が離れた場所にいながら映像でシミュレーション映像やデータ共有をしたりといった取り組みが活発に行われている。最近はセンサーの技術も非常に進歩しており、かなり綿密な生体情報をセンシングして選手のコンディショニングに活用されている。

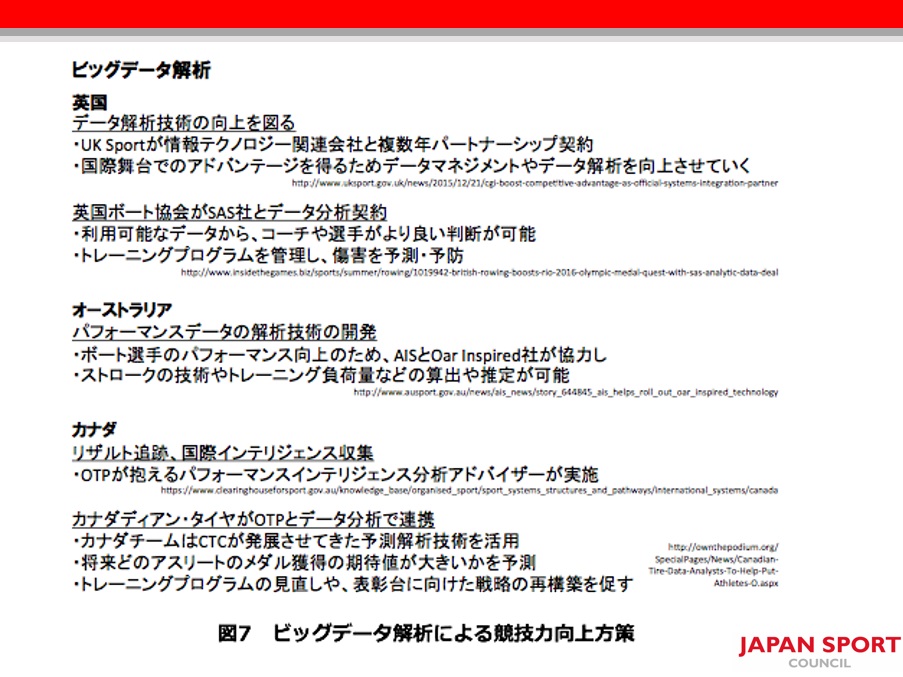

AIの活用やビッグデータの解析も活発だ。オリンピックの本番前の段階であらゆるデータや技術を活用し、どうすれば選手がより高いパフォーマンスを発揮できるかについて何度もシミュレーションが繰り返される。綿密な戦略が練られた上でオリンピック本番を迎えるというのが国際競争の実態である。

6. 日本に特徴的な人材育成ための施策

日本がこれまで決定的に弱かったのはスポーツ政策だと言われている。取り組みに対する政策的な裏付けが非常に乏しかったことが弱点であった。しかしここにきて中長期的なスパンで政策的に取り組もうという動きがようやく日本でも稼働し始めている。JSCでは昨年発表された第2期スポーツ基本計画を踏まえ、次世代のアスリートを発掘するための戦略的体制の構築に力を入れている。日本ではメダルポテンシャルアスリートが少ないことが一番の課題と言える。そのため、世界大会では競技ごとに各国から出場できるアスリート数は決まっているため、ある特定のスポーツだけに偏ってポテンシャルアスリートを抱えても意味がなく、むしろメダルポテンシャルアスリートを抱える競技団体数を増やすことに注力している。

日本の従来のやり方は、中央競技団体が大会の結果をベースに人材をピックアップしていくセレクションシステムであったが、これではメダルポテンシャルアスリートを抱える競技団体の数は増えない。有望なアスリートを見つけ、育てていく新たなシステムを構築する必要があった。

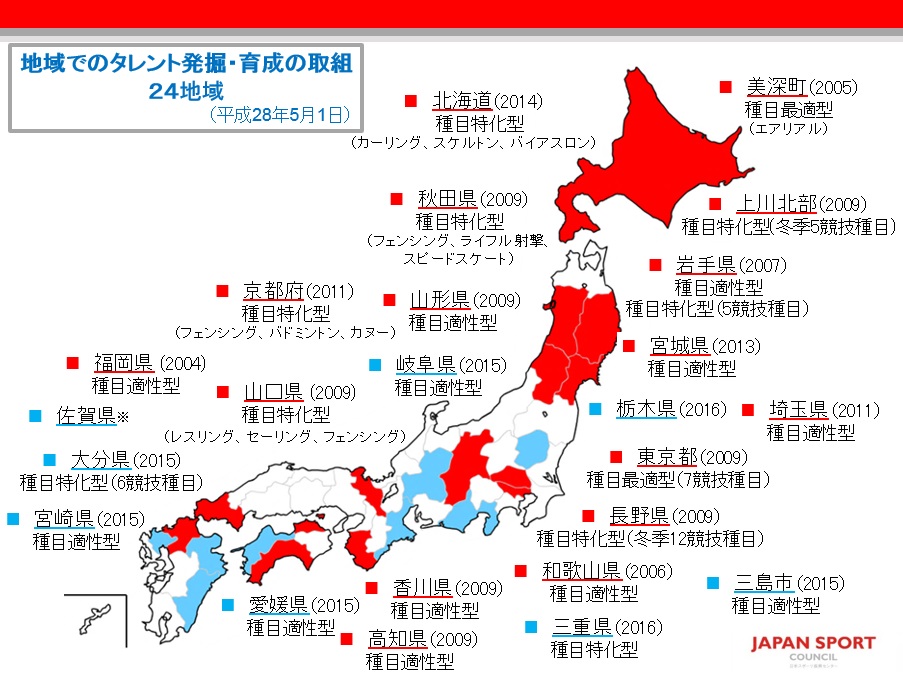

そこでJSCでは、5大基幹スポーツ(柔道、レスリング、水泳、体操、フェンシング)以外の競技において、潜在的なアスリートを見つけ育てるためのシステムを現代化していくこと、そのための戦略的な体制を作ることを始めた。具体的には、これまで競技団体が抱えてこなかったような素質のある選手候補をJSCが発掘し、競技団体とマッチングするためのプログラムを全国24地域で実施している。

例えば2004年にスタートした福岡の事業では、個々の子どもたちが持っている特性とそれに合うスポーツを探してマッチングしている。福岡県内にその子に合ったスポーツ育成の環境がなければ、県外であっても斡旋をする。また山口県では、種目特化型でレスリング、セーリング、フェンシングの適性を潜在的に持っている子どもを見つけてマッチングをしている。そのスポーツをしたことがない子どもであってもテストで適性を評価している。最終的にスポーツをやるか否かを決めるのは本人と保護者である。北海道の美深町というトランポリンの盛んな地域では、トランポリンをしている子どもの中からスキーのエアリアル競技に素質のある子を見つけて種目変更を斡旋している。2005年から始めた事業だが、5~6年でワールドカップを連戦するぐらいのレベルまでの成果を上げている。

7. まとめ

JSCとしては、「人口減少と高齢化」がさらに加速化することを前提として、国際競技力向上のための施策を模索しはじめている。しかし我々国民にとって重要なことは、メダルポテンシャルアスリートであるか否かに関係なく、ポスト2020を踏まえたうえで、スポーツする人の数を増やすことである。人口減少と高齢化によって日本の生産年齢人口は減少し、税収は減ることに伴い、老朽化する社会資本の維持・更新は不可能になる。そうした社会変化の中で、地域の都市経営では「人への投資」が中心になってくるだろう。地域の中で人々が長く働き、健康な生活を送るにはスポーツが有益であることは自明であろう。

少子高齢化の中でのもう1つの大事な視点は「社会関係資本」である。つまり人としての絆、社会の結び付きをどうやって強めていくかを考えることで、実はスポーツというのは、人と人、社会と社会を繋げるコミュニティの絆を深めていくのに非常に有益なツールだ。従って今後は、オリンピックの如何に関わらず、地域の都市経営において、スポーツ政策がますます重要になってくるだろう。特に過疎化が進む地方においては、スポーツをする参加者をどれだけ増やせるかが課題となろう。

スポーツへの参加促進と言うと、これまではスポーツの体験教室やイベントなど、単発で開催されるのが一般的な施策であった。ところが、ある研究によると山形県のA市でウォーキングイベントを開催し調査したところ、これに参加した216名のうち、ほぼ8割が既に運動習慣のある人であり、このイベントで始めてスポーツを体験した2割の人は3~4か月後には運動を継続していないということがわかった。つまり、旧来の単発の1回限りの施策では、本来ターゲットとすべき「これまでスポーツをやってこなかった人」が集まらず、スポーツの実施率が向上しないということだ。

我々の調査でも、2013年にオリンピックの開催が決まり、日本全体に追い風が吹いているにも関わらず、スポーツ施策に関して何か新しい新規事業を創設できたという自治体はまだ3割ほどしかいないことがわかっている。新規事業を創設出来なかった理由は、新しい情報や知識や事業実施による効果/エビデンスの不足、財源の不足、限定的な相互参照の3点が原因として挙げられた。日本では一般的に、新しい施策が全国に広がるメカニズムとして「あそこの自治体でもやっている」という自治体間の相互依存モデルが成り立つことが知られているが、スポーツ施策に関しては約9割の自治体が「隣の町」しか参照していないことが明らかになった。そのためJSCでは、地方自治体や海外の新しい取り組みやスポーツ政策について、インターネットやメーリングリストを使って情報配信する活動にも力を入れている。

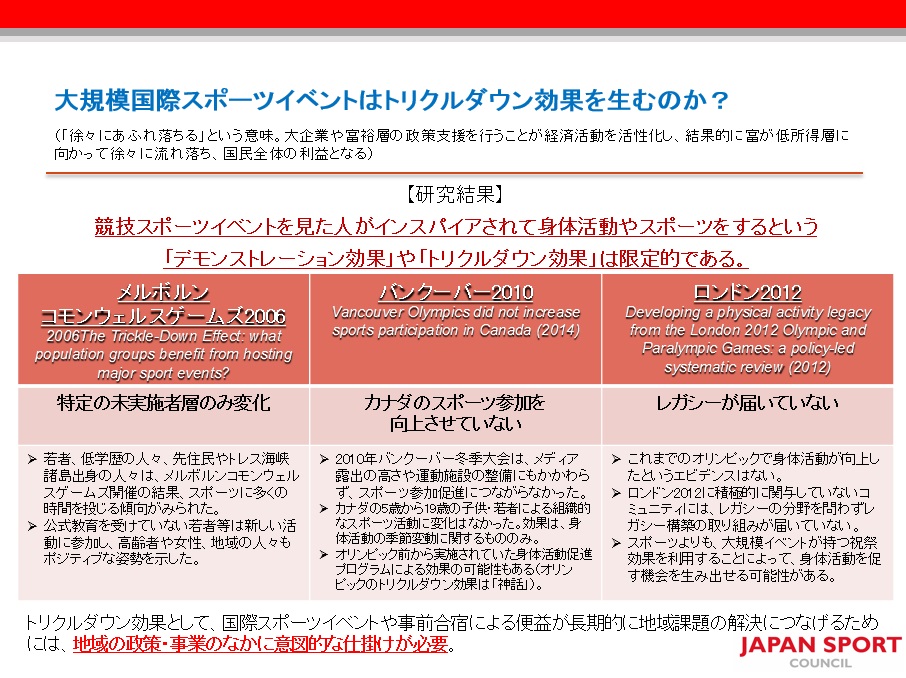

一般的に、オリンピックのような大規模なスポーツイベントの開催後にスポーツ実施率が上がると言われているが、これは神話である。オリンピックやパラリンピックを開催した国の中で、スポーツ実施率が上がったという国はこれまでに1つもないことが検証されている。今後のラグビーワールドカップや東京2020では、これを契機にスポーツに関わる人を増やしたり、スポーツ実施率を高めたり、地域の中でコミュニティの絆や安心・安全を担保する上でいかにスポーツを活用するか、きちんと考えた上での仕掛けを戦略的にしていかなければならない。

(文責:吉田絵里香)