サイト内の現在位置を表示しています。

インターネットのガバナンス―マルチステークホルダーモデルの新局面

2018年11月7日、「インターネットのガバナンス―マルチステークホルダーモデルの新局面」と題して、大東文化大学外国語学部教授の上村圭介氏が講演を行った。以下は講演内容の抄録。

1.はじめに

私は2014年まで国際大学の国際グローバル研究センター(GLOCOM)にてブロードバンド政策、情報通信政策、インターネット・ガバナンスの3つの領域について研究してきた。元は文学部の出身で言語学が専門だったので、GLOCOMでは言語と情報通信政策という観点でデジタル・デバイドの問題について特に関心を持って取り組んでいた。大東文化大学に移ってからは専らインターネット・ガバナンスの研究に取り組んでいる。本日はこのインターネットのガバナンスについて、最近の研究や私の所感について述べたいと思う。

2. インターネット・ガバナンスとは

インターネット・ガバナンスとは「インターネットを健全に運営する上で必要なルール作りや仕組み、それを検討して実施する体制などの総称」のことである(JPNICの定義による)。当初のインターネットは研究を目的として開発・利用されてきいたことから、これまでは政府や産業界の影響をそれほど強く受けずに、民間主導の意思決定によって運用されていた。従ってインターネットの世界では、基本は「オープン」、「透明」、「インクルージョン」、そして「非営利」の4つが原則であった。

オープンとは「誰でも参加できる」ということ、透明とは「意思決定の過程が誰でも見られるようになっている」ということ、インクルージョンは「様々な人たちがその意思決定の場に参加している状態を保つ」ということだ。4つ目が非営利性だ。これらは、別の言葉で言い換えると「マルチステークホルダー型の参加を得たボトムアップ型の合意形成あるいは意見集約のプロセス」と言える。インターネットには、様々な政府や国際機関、産業界、技術者のコミュニティ、大学を含む市民社会など多くのステークホルダーが対等な立場で参加しており、拘束力を持ったインプリメンテーションに至ることはない。従って合意形成の結果をどう扱うかについても、それぞれの主体の任意に委ねられている。意見集約の結果を踏まえ「自分たちが出来ることを、自分の持ち場において、自分たちの責任の下に行う」というのがインターネット・ガバナンスの基本である。

だが実は、マルチステークホルダー型の意思決定が意識されるようになったのは、インターネットが商用化された後のことだ。当初のインターネット・ガバナンスは、もっと狭義に「ドメイン名とIPアドレスの管理」を意味しており、インターネットの基盤技術は、当初はアメリカの公的研究資金で賄われていたのでオープンである必要はなかった。

商用利用が開始されたことで、インターネットを使った様々なビジネスが出来るようになった。登録料徴収を行うドメイン名ビジネスも出来るようになっていった。そういった流れの中で「俺にも稼がせろ(ドメイン名登録ビジネスを1社だけではなく他社も出来るようにしよう)。」とか、「アメリカの一極支配はけしからん(なぜアメリカだけが特権的にインターネットの管理に関与するか)。」といった声が挙がるようになり、アメリカ政府だけが深くかかわってきたインターネット管理体制が、国際的な共同管理に委ねられることになったという背景がある。

3. 今なぜインターネット・ガバナンスなのか

①<ステークホルダーの変化>

私がなぜ今インターネットのガバナンスについて改めて着目しているのか。それにはいくつか大きな理由があるが、第一にステークホルダーの変化を挙げることができる。

2016年9月30日の契約終了によって、ルートサーバーの管理主体が民間へと移った。それまではアメリカ商務省のナショナル・テレコミュニケーションズ・インフォメーション・エージェンシー(NTIA)が監督していた。ルートサーバーは、インターネットを利用する際の「ドメイン名」を「IPアドレス(インターネット上の住所)」に変換するという機能を担っており、これまでも国際的なインターネット政策の議論の中心であったわけだが、この日を境に1つの強力な主体が管理するのではなく、複数の管理委員会による国際的な共同統治へと状況が変化することとなった。

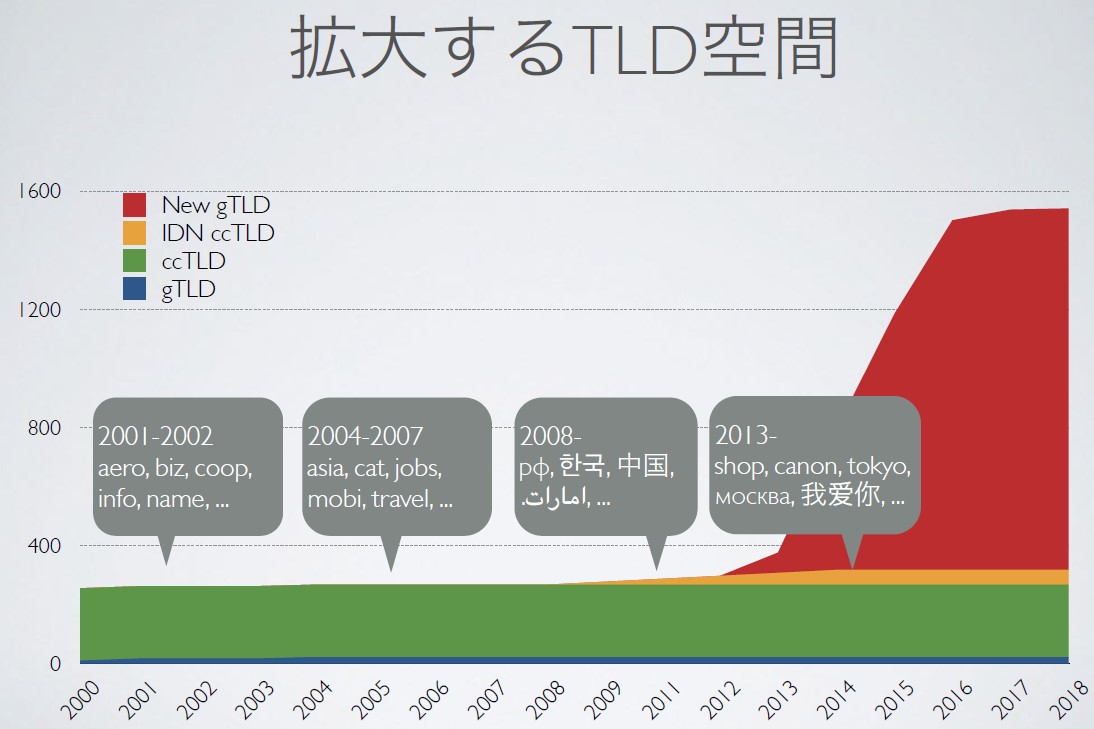

また2013年頃からインターネットで利用できるトップレベルのドメイン名(TDL:ドメイン名をドットで分割した際の最後の項目「.com」など)が増えてきたことによって、ガバナンスへの参加者が急増、変化していった。

グラフ青色で示した「gTLD」(「.com」、「.net」、「.org」などの比較的古くからあり誰でも登録できるドメイン名)は、2001年頃に少しだけ増加しているが、これは2001-2002年に「.aero」、「.biz」、「coop.」「.info」「.name」といったドメイン名が8件ほど追加された影響だ。2004-2007年には「.asia」「.cat」、「jobs.」、「.mobi」、「.travel」といったドメインが20件ほど追加された。グラフ緑色で示した「ccTLD」(「.jp」などの国名や地域名に対応したドメイン名)の数は、多くの場合、その国に関係する企業や住民しか利用できないもので、以前はほとんど変化がなかったが、2008年に国別TDLにその国の文字(例えばロシアであれば「.РФ」)が使えるようになったことを受け、ドメイン名は増えていった。さらに2013年以降には「.shop」、「.canon」、「.tokyo」といったドメイン名が多数追加されている。グラフを見れば、これまで安定的であったインターネット・ガバナンス体制の上に、新たな利害を持った人たちが多数参加するようになってきたことが一目瞭然だろう。

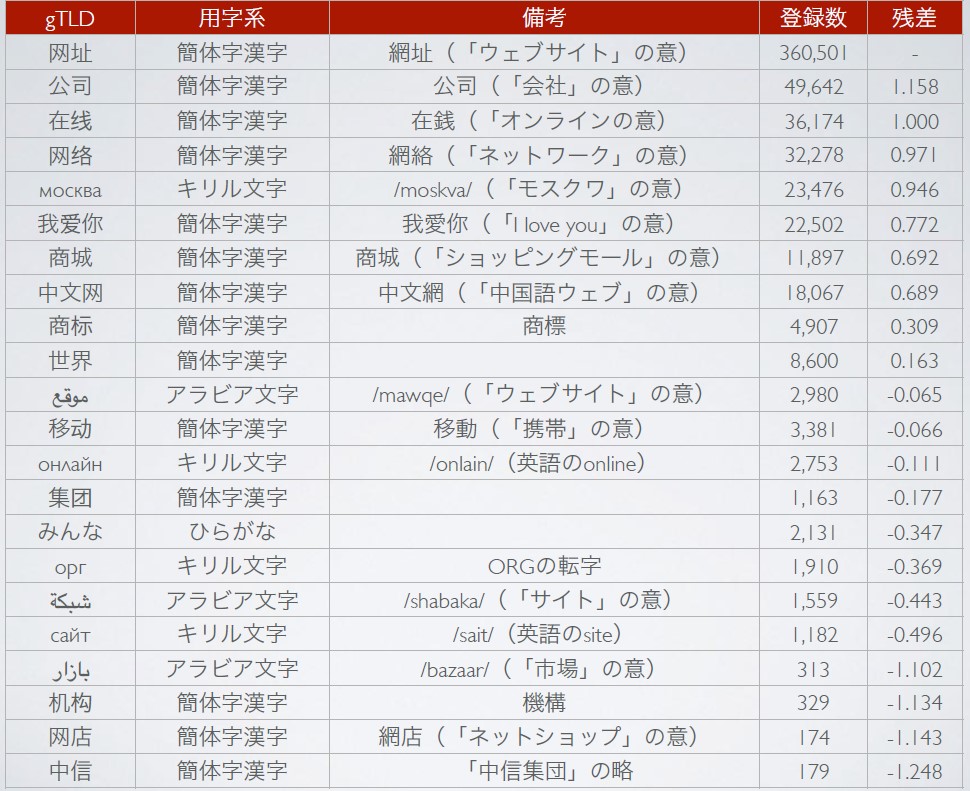

アルファベット以外の文字によるドメイン名の登録数とその増減を一覧で見ると、中国語の簡体字によるものがほとんどを占めるが、キリル文字で「モスクワ」、アラビア語で「ウェブサイト」、ひらがなで「みんな」といったドメイン名も多い。トップレベル・ドメインを利用したい人が多様化してきていることがここからもわかるだろう。

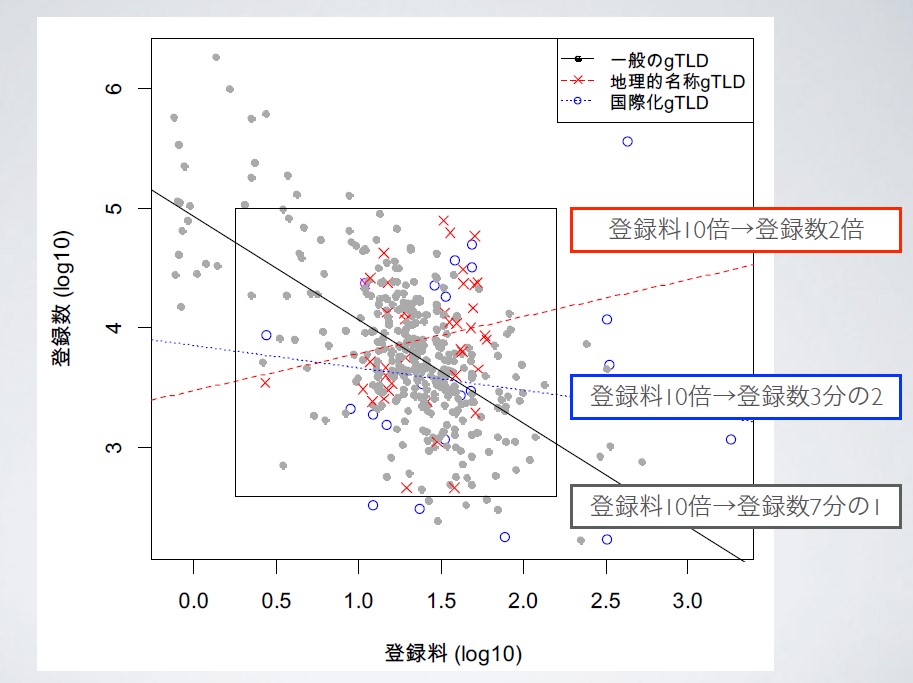

さらに私の分析では、近年増えたドメイン名は、従来からあったドメイン名とは質的にも異なる可能性があることがわかっている。横軸にドメイン取得のための登録料を、縦軸にドメイン登録数を示したグラフを見て欲しい。従来型の一般的なドメイン名(「.shop」、「.online」など)を灰色の点で、地名に関するドメイン名を赤色のバツ印で、アルファベット以外のドメイン名を青色の丸でそれぞれプロットしている。このグラフからは、灰色のドメイン名は登録料が上がれば登録数が減る関係にあるが、赤と青で示したドメイン名は価格の影響を受けていないことがおわかりいただけるだろう。地名や母国語で表したドメイン名は、ウェブサイトのアイデンティティを示すうえで不可欠なものであり、価格の影響を受けにくいのではないかと考えられる。つまりドメイン名の数が単純に増えたということではなく、今までとは違う発想や利害を持った人たちがステークホルダーとして意思決定の場に参加するようになっているということだ。

ステークホルダーの変化について、もう1つ象徴的な事例がある。それは政府関与の拡大だ。日本では、2017年に電気通信事業法が改正され、これまでは規制の適応対象外であったドメイン名が管理対象に組み入れられた。指定対象となったJPやOSAKAなどのドメイン名については、会計の整理・公表、役務提供義務などが課されることになった。地理的な名称を用いたgTLDは、独占性がある一方で不可欠性が高いことから、政策的介入には一定の合理性があるという考えが根底にあるからだ。

②<イシューの多様化>

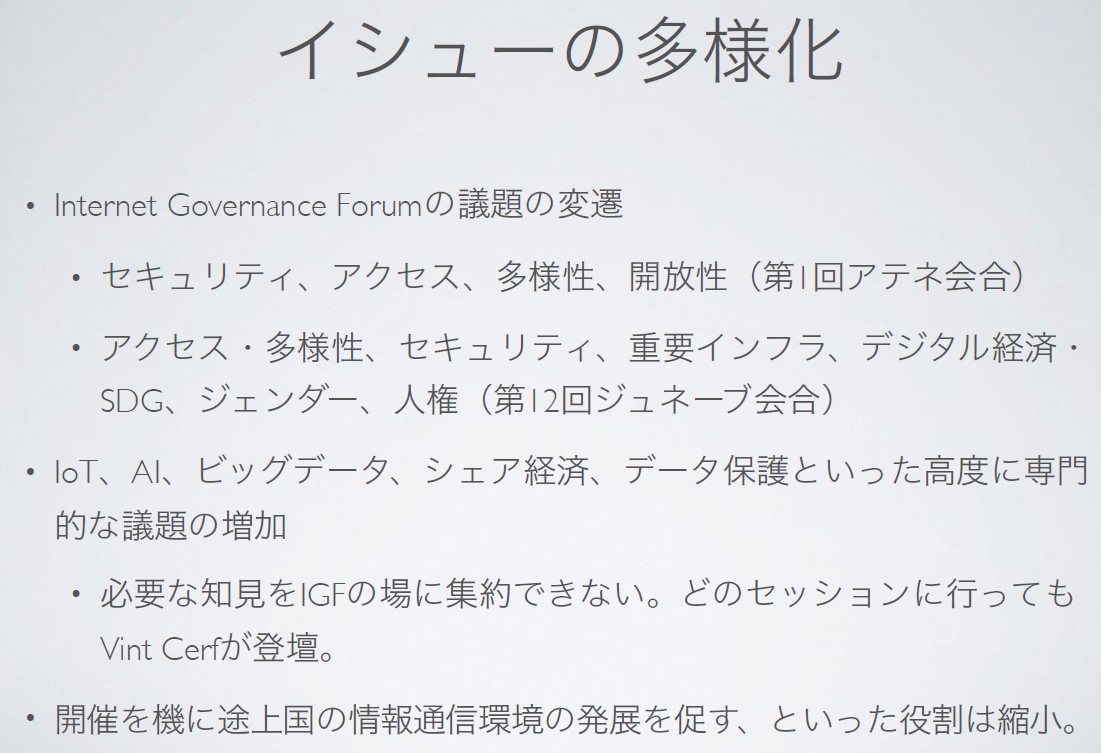

私が今、インターネットのガバナンスについて改めて着目している理由は他にもある。それはイシューの多様化だ。私はインターネット・ガバナンスと言う枠が広がり過ぎてしまったと感じている。例えば2006年にアテネで開催されたインターネット・ガバナンス・フォーラム(IGF)では、議題は4つだけ、しかも大変シンプルなテーマであった。それが回を重ねるにつれ議題は多様化していった。内容的にも高度で専門的なものが増え、これまでと同じメンバーだけでインターネット・ガバナンスについての問題を扱いきれないという弊害が起きている。2017年のジュネーブでの会合では、どのセッションに行ってもVint Cerf氏が出席しているという状況だった。彼はグーグルのチーフエバンジェリストとして様々なアウトリーチをしている非常に優秀な人間であるし、インターネット初期の頃から非常に著名であったが、彼をしてもどのセッションにも通じる専門的な知見があるかと言うと決してそうではない。結果、どのセッションでも彼が原則論や非常に大局的なコメントを残して次のセッションに移ってしまうといった状況であった。議論の全てを拾い上げるのに十分な人をフォーラムの場に集められないほど、扱うべきテーマが多岐に専門化しているということだ。

③<技術的基盤の変化>

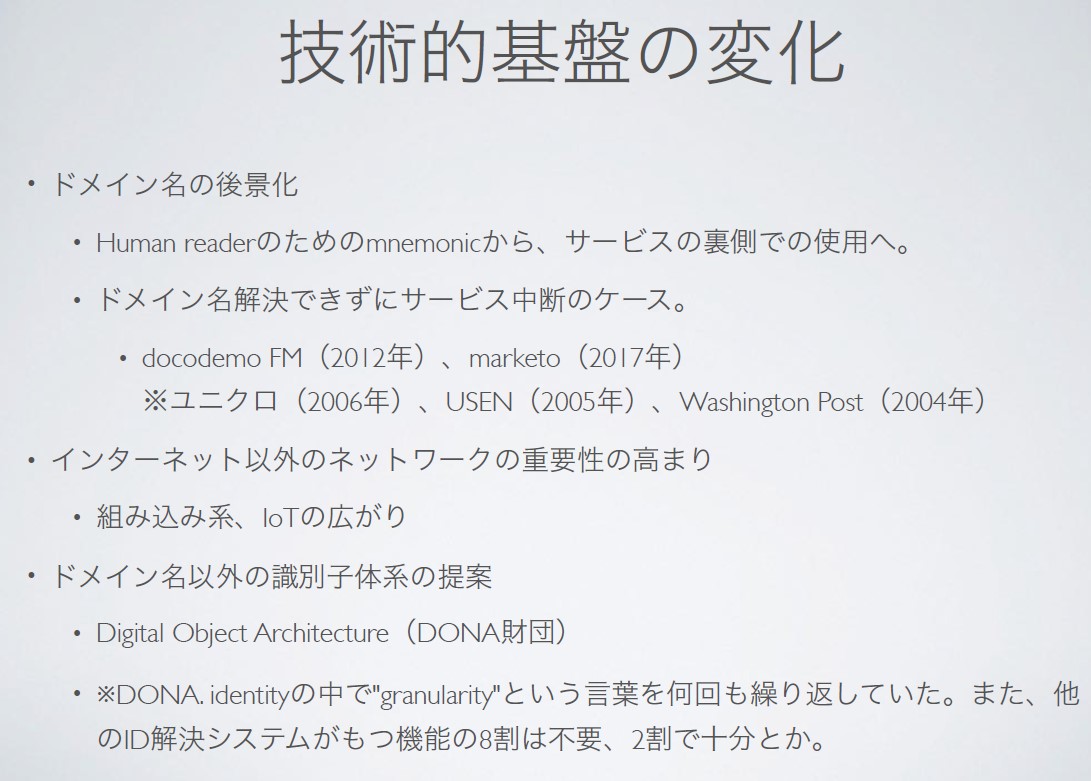

私が着目している最後のポイントは、技術的な基盤の変化である。私は長年、インターネット・ガバナンスを考える上では「ドメイン名が最も重要な要素だ」という立場でこの分野を見てきた。しかし最近では、そのドメイン名が後景化、すなわちサービスの裏側では使われているものの目には見えないものになってきている。スマートフォンのアプリでは特に顕著で、ユーザーが昔のようにURLを手で入力する事はほとんどなくなってしまった。ドメイン名を意識する機会が少なくなったことで、サービス提供者までもがドメイン名の更新を忘れてしまい、ドメイン名が失効したことに気付かず、サービスが一時中断するというトラブルが起こっている。

こうすると当然、次のステップとして「ドメイン名を使わなくてもよいんじゃないか?」と言う方向に議論が変化していく可能性もあろう。組み込み系のサービスだとか、人間ではなく機械同士が通信するようなIoTの利用が今後もっと広がっていけば、今までのようなドメイン名は必要なくなってくるからだ。それはインターネット・ガバナンスの議論の変化にもつながる。IoTの世界では実際に、ドメイン名以外の識別子の体系を提案する動きが既にある。昨年のIGFでもこの話題が取り上げられた。

4. まとめ

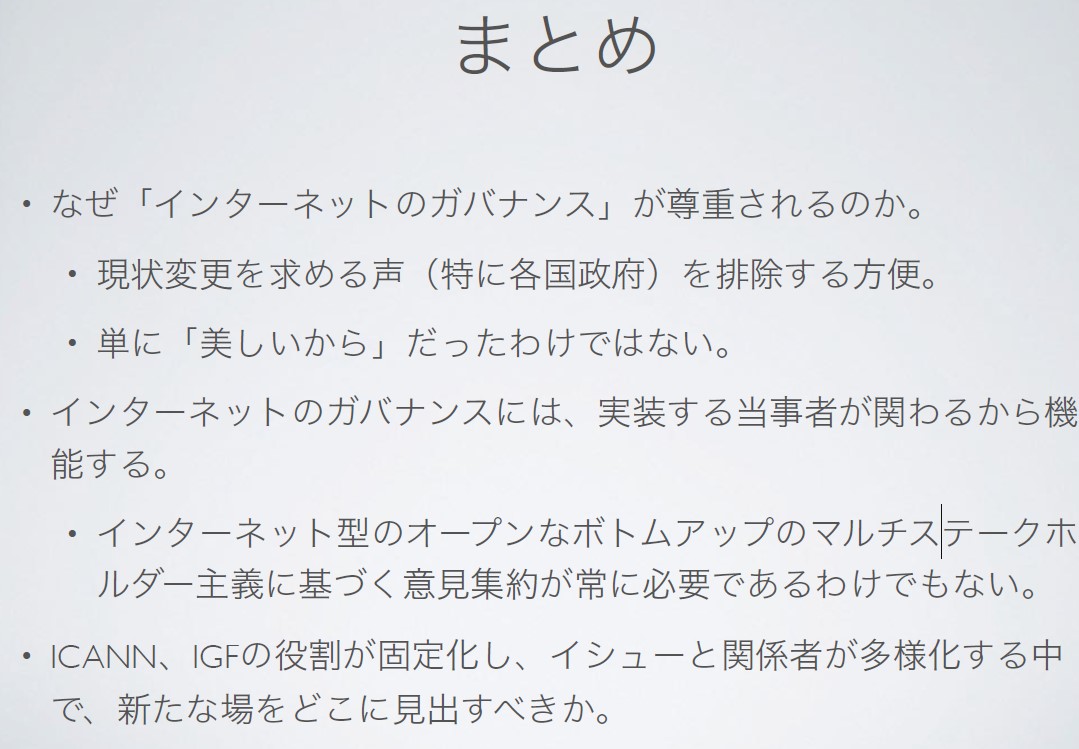

インターネットの世界において、マルチステークホルダーの原則を尊重しようという考えが浸透している一方で、私は本来不必要な場にまでも、このような言説が持ちこまれることへの危機感を感じている。ドメイン名とIPアドレスの管理という小さなイシューには、マルチステークホルダーモデルが必要だったかも知れないが、現代のように参加者やイシューや技術的な基盤が変化・多様化している状況に置いては、これまでとは違った視点でインターネットのガバナンスについて考える必要があろう。

IPアドレスとドメイン名の時代にあってマルチステークホルダー型のガバナンスが求められた背景には、現状変更を求める中国やロシアの「インターネットを各国政府の管理下に置きたい」という声もあった。そういった声を排除する一つの方便として、マルチステークホルダーと言う看板は非常に都合がよかったという側面もあろう。また当事者が増えていく中で、インターネットのガバナンスがこれまで機能してきたのは、意思決定や意見集約に関わる人たちが実装に関わる当事者であったからだとも言える。インターネット・ガバナンスに関して取り扱うべきイシューが多様化し、意見集約や合意形成の場に参加する人たちが必ずしも実装する当事者でなくなったときには、このボトムアップ型のマルチステークホルダーモデルは必ずしも有効ではなくなるだろう。ICANNやIGFの役割が固定化する中で、新たなガバナンスの場をどこに見出すべきかという議論もなされてしかるべきだと私は考えている。

(文責:吉田絵里香)