サイト内の現在位置を表示しています。

カナダの小都市エドモントン市が挑むAIの社会実装と産業化

2019年1月21日、「カナダの小都市エドモントン市が挑むAIの社会実装と産業化」と題して、弊社主任研究員の小林憲司が講演を行った。以下は講演内容の抄録。

はじめに

本日は、昨年の11月に訪問したカナダのエドモントン市の人工知能(AI)に関する最新の話題を中心に紹介したいと思う。カナダは2017年3月に世界で初めてAIの国家戦略を出したAI先進国である。カナダといえばやはりモントリオールの大都市がハイテク産業で有名だが、実は小都市であるエドモントンの行政機関はAI企業へのビジネス支援等に非常に力を入れている。エドモントン市は、特に日本の地方自治体にとって、地方の町づくりを学ぶ良いお手本になるものと思われる。

1.AIの全般的な動向

AIの民主化が世界を変える

ディープラーニングが1つの起爆剤となって、人工知能(AI)は世の中にどんどん広がっている。おそらく皆さんもAIの話題を聞かない日はないだろう。AI研究で有名なスタンフォード大学のアンドリュー・ウ教授が、2017年に「100年前に電気が産業を次々と変革させたように、AIも同じようになる」といった趣旨の発言をして、翌2018年にはグーグルCEOのサンダー・ピチャイ氏が「AIは電気や火よりもすごい」と発言したが、この二人の発言の間には大きな変化があった。

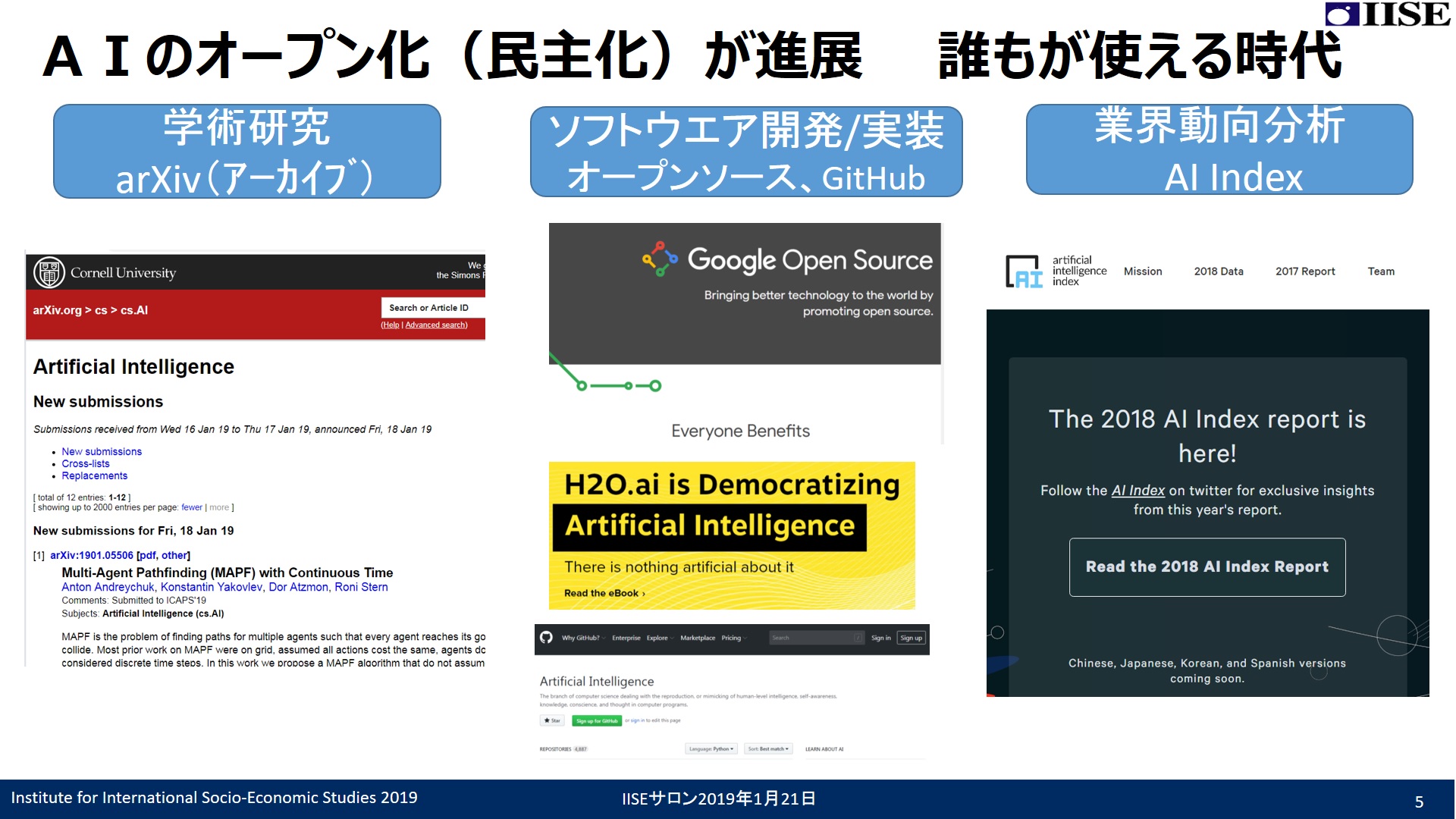

2017年頃までは、AIを使えるのは一部の技術を持った専門家だけであったが、北米の大学や企業(AIコミュニティ)によってAIのオープン化が進んだ結果、今では誰もがAIを使ったり触れたりする時代になった。例えば、学術研究であれば「arXiv(アーカイブ)」というサイトで最先端の研究情報を知ることができる。ここには1日当たり50本位のAIに関する査読前の最新の研究論文が投稿されている。最新のソフトウェア開発に関しては、オープンソースのサンプルコードをいくらでも利用できるし、AIの実装についても「GitHub(ジットハブ)」というサイトに行けばコミュニティ内の人々が色々と教えてくれる。さらに私が行っているようなAI業界の動向についても、スタンフォード大学が毎年発表している「AI Index(AIインデックス)」には世界中の業界動向が集められている。

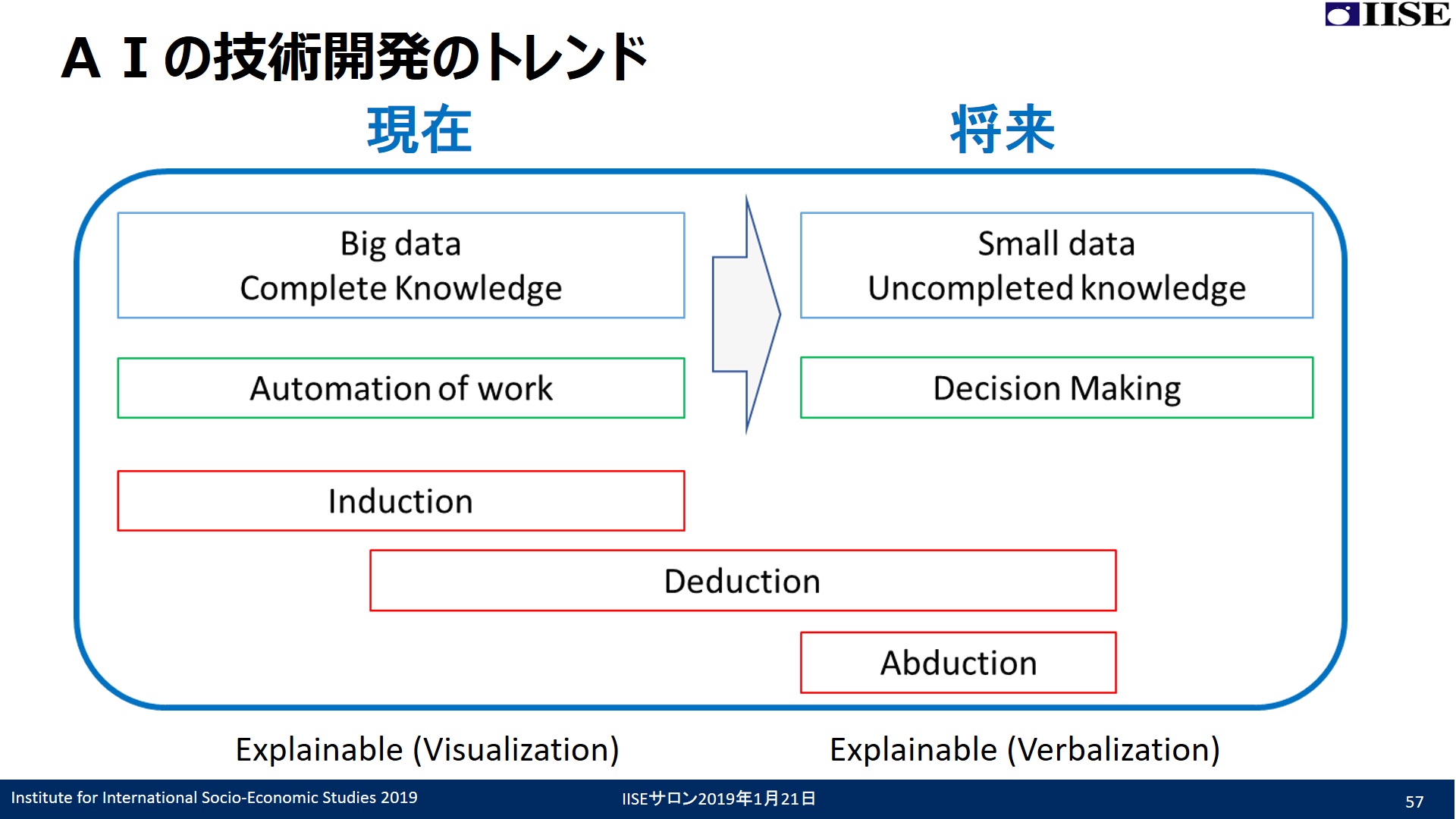

このように、ここ1~2年で「AIのオープン化(民主化)」が急速に進展して、今や誰もがAIを使える時代になったと言えるだろう。ガートナーが発表した最先端の技術トレンドでは、10ある全ての項目においてAIというキーワードが含まれていた。AIは企業の技術戦略において外せない中心的な存在で、今や試行段階から実装段階に入ってきているといえる。

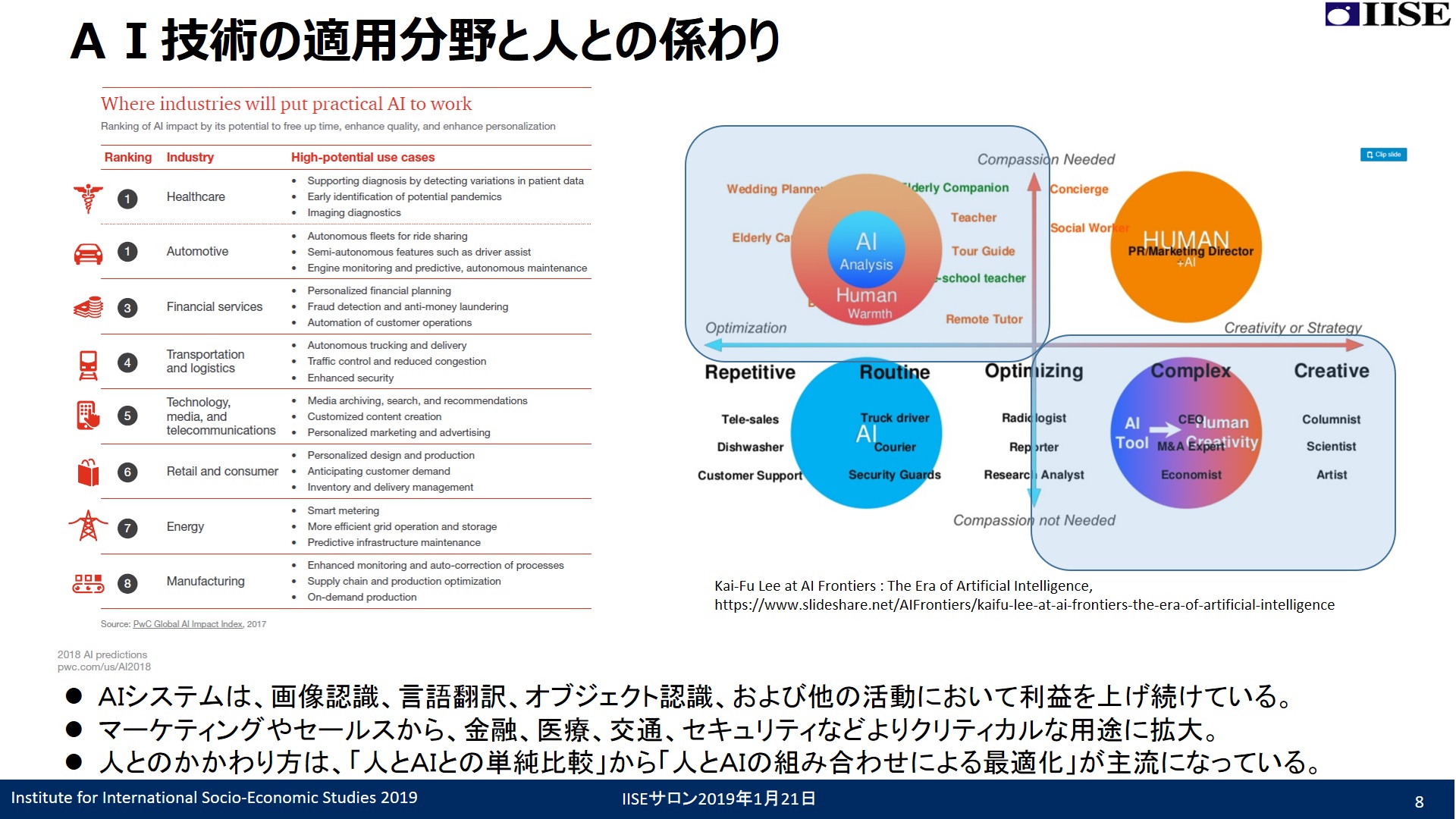

AIの民主化で人々の理解が深まったことで、AI技術の適用分野やAIと人との関わり方には変化がみられる。一昔前は、アマゾンの通販やグーグルの検索といった、マーケティングやセールスのためのターゲティング等にAIが使われていたが、近年では金融、医療、交通、セキュリティなど、よりクリティカルな分野でAIが使われつつある。これまでは人とAIを単純に比較して「人をAIに置き換えるのか」といった所が話の中心だったと思うが、今はAIと人が連携し「AIを使って人が成果を上げるには?」とか、「人がAIをどうやって使いこなすのか?」といった方向に議論の中心は変化している。例えば、医療画像診断という分野でAIを使ったときに、一昔前であれば「お医者さんが診断すると精度90%、AIが診断すると精度95%」という話で終わっていたかと思うが、今では「お医者さんがAIを使って診断すると精度が98%になりました」といった具合だ。

AI産業の課題

世界では、スタートアップ企業がAI産業のイノベーションを牽引している。ベンチャーキャピタルによる昨年の投資額は、過去最高の93億ドルを記録し、2015年~2017年までの年間平均投資額は28%も増加した。ただし投資の件数は減少している。AIの民主化(オープン化)が進み、誰もがAIを使ってベンチャー企業を立ち上げることができるようになった。つまり参入の敷居が下がり、企業数が増えことによって、投資家の目は厳しくなったといえそうだ。一方で割安感のある日本のスタートアップ企業への関心が高まっているとの情報もあり、日本にとってはチャンスかもしれない。

AI産業が急速に発展する中で、一番の課題は人材の偏在化である。AIの研究者やエンジニアは、産業が集積しているアメリカや中国に偏在している。世界では人材の争奪戦が行われており、ディープラーニングに関するスキルを必要とする人材の求人数は2015年から2017年の間に35倍にも増加した。シリコンバレーの大手ハイテク企業では、エントリーレベルのAI技術者の給与の最大が30万ドルとも言われている。おそらく日本の役員よりお金をもらっているのではなかろうか。AIトップレベルの専門性を持った人が圧倒的に足りないこともあって、大学では人工知能を専攻する大学生が急増している。アメリカの主要大学に関して言えば、機械学習のコースの入学者が2012年に比べて入5倍、中国のAI研究でナンバー2とされる精華大学に関しては、2010年の16倍にもなっている。世界では、人材育成への投資をしないと国家としては勝てないという認識が定着している。日本もAI研究者を増やすべく教育改革を進めようとしているが、既に2015年頃から対策をとった各国と比べれば少し出遅れ感がある。

2. カナダのAIに関する国家戦略

世界最先端のAI研究を梃子に世界的なリーダーを目指す

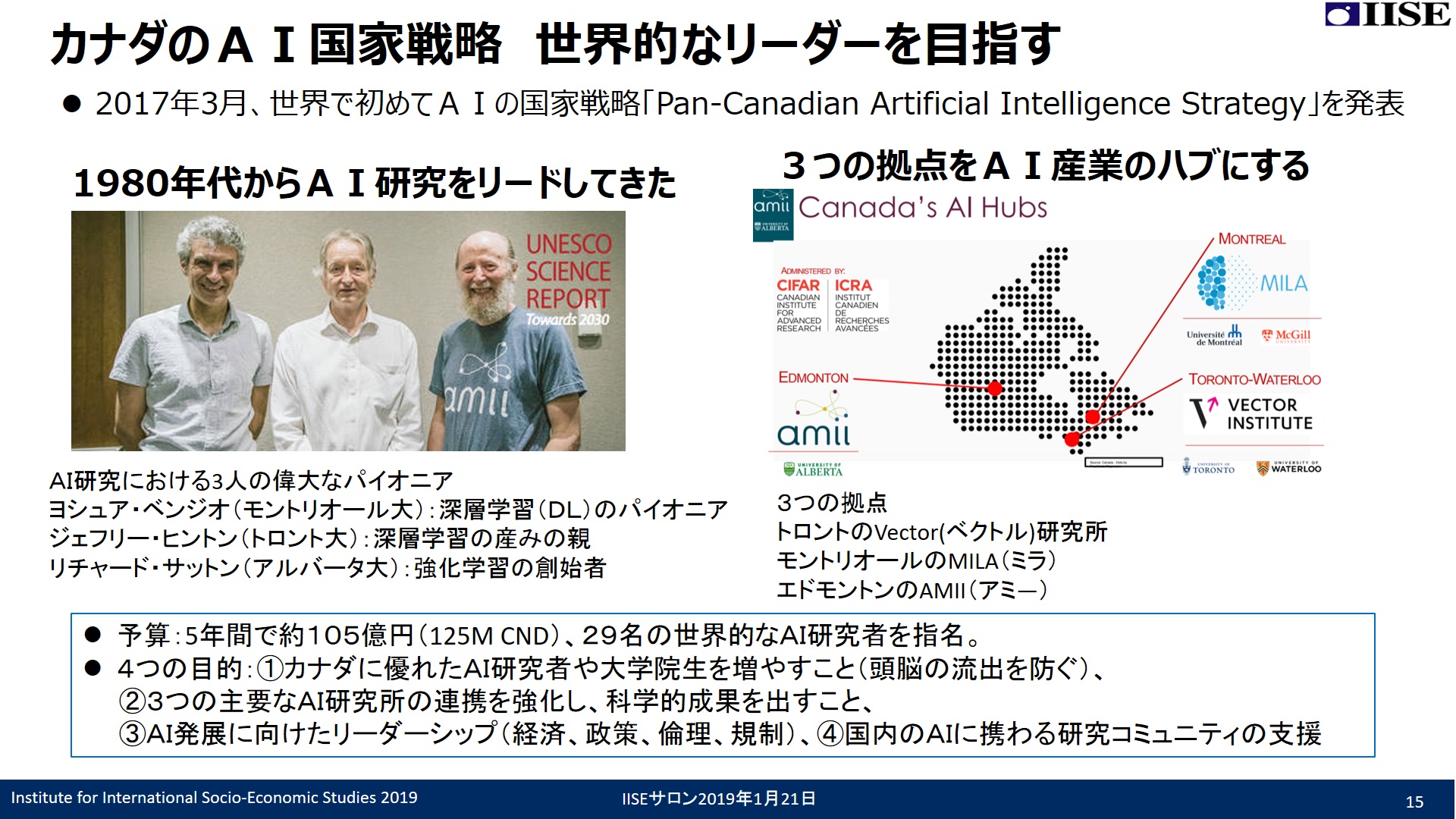

世界各国では、AIは自国の経済成長と安全保障を左右する重要な技術だと認識しており、相次いでAI戦略を発表している。特にカナダは、2017年3月に世界で初めてAIの国家戦略「Pan-Canadian Artificial Intelligence Strategy」を公表した。

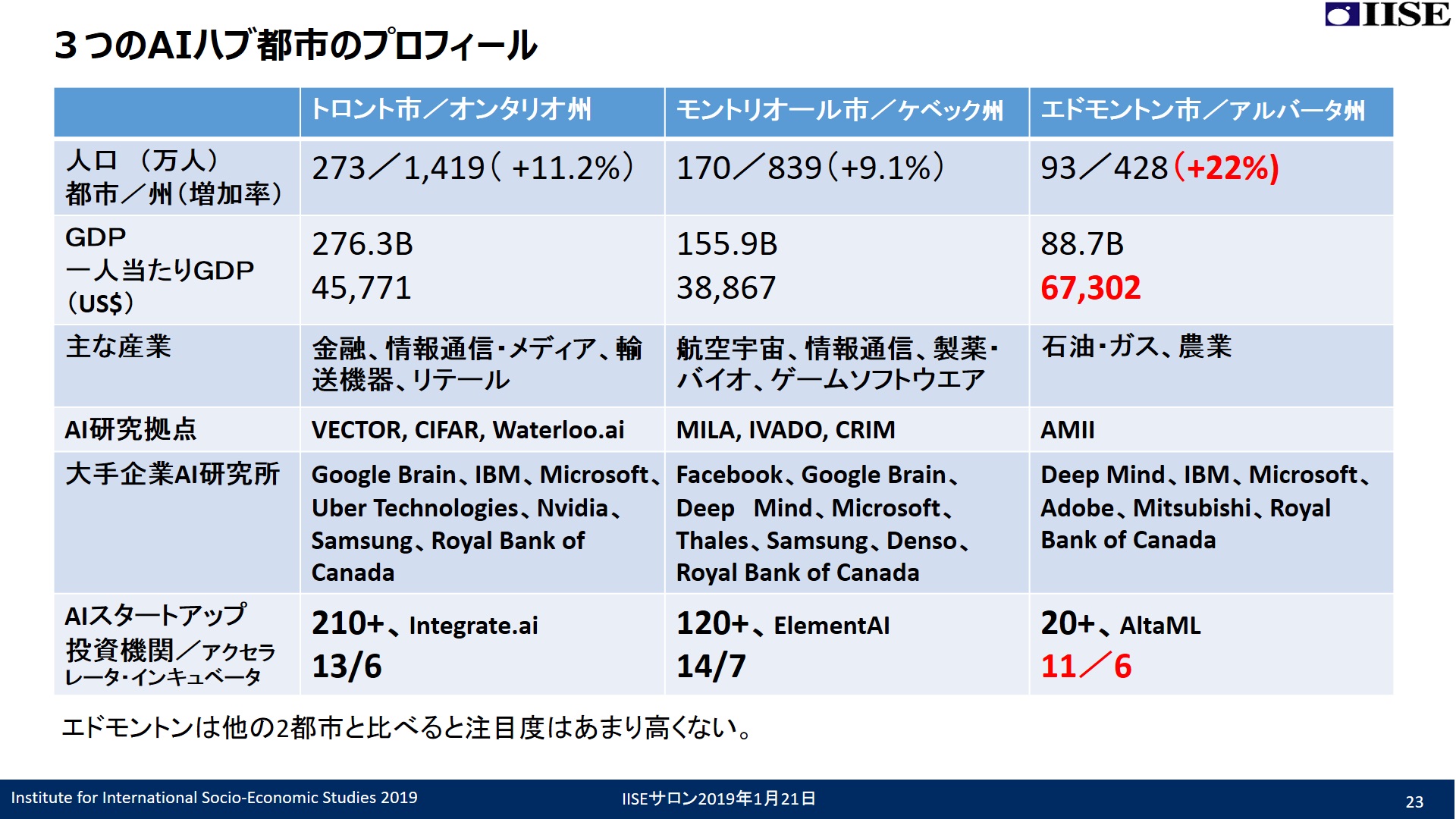

カナダは、冬の時代を何度も経験しながらも地道にAI研究を続け、AI人材のコミュニティを盛り上げてきた国である。研究成果や研究人材をベースに、今後もAIで世界のリーダーを目指す目的で国家戦略を発表したというわけだ。トロント、モントリオール、エドモントンの3拠点をAI産業のハブに据え、5年間で105億円の投資がされる。

戦略の背景には、カナダの深刻な頭脳流出問題がある。カナダでは昔から、理工学系の優秀な学生がマイクロソフトやグーグル、フェイスブック、アマゾンなどのアメリカの企業へたくさん流出している。カナダは医学研究も盛んだが、20年ほど前に優秀な医師が多数アメリカに流れて社会問題になったそうだ。2017年ごろから始まったソフトウェア産業でのAI研究者のアメリカ流出は、20年前の水準を上回っているとのことであった。彼らがカナダからアメリカへ移動する理由には、もちろん平均給与(の低さ)があるが、キャリアづくり(が困難なこと)も課題になっている。

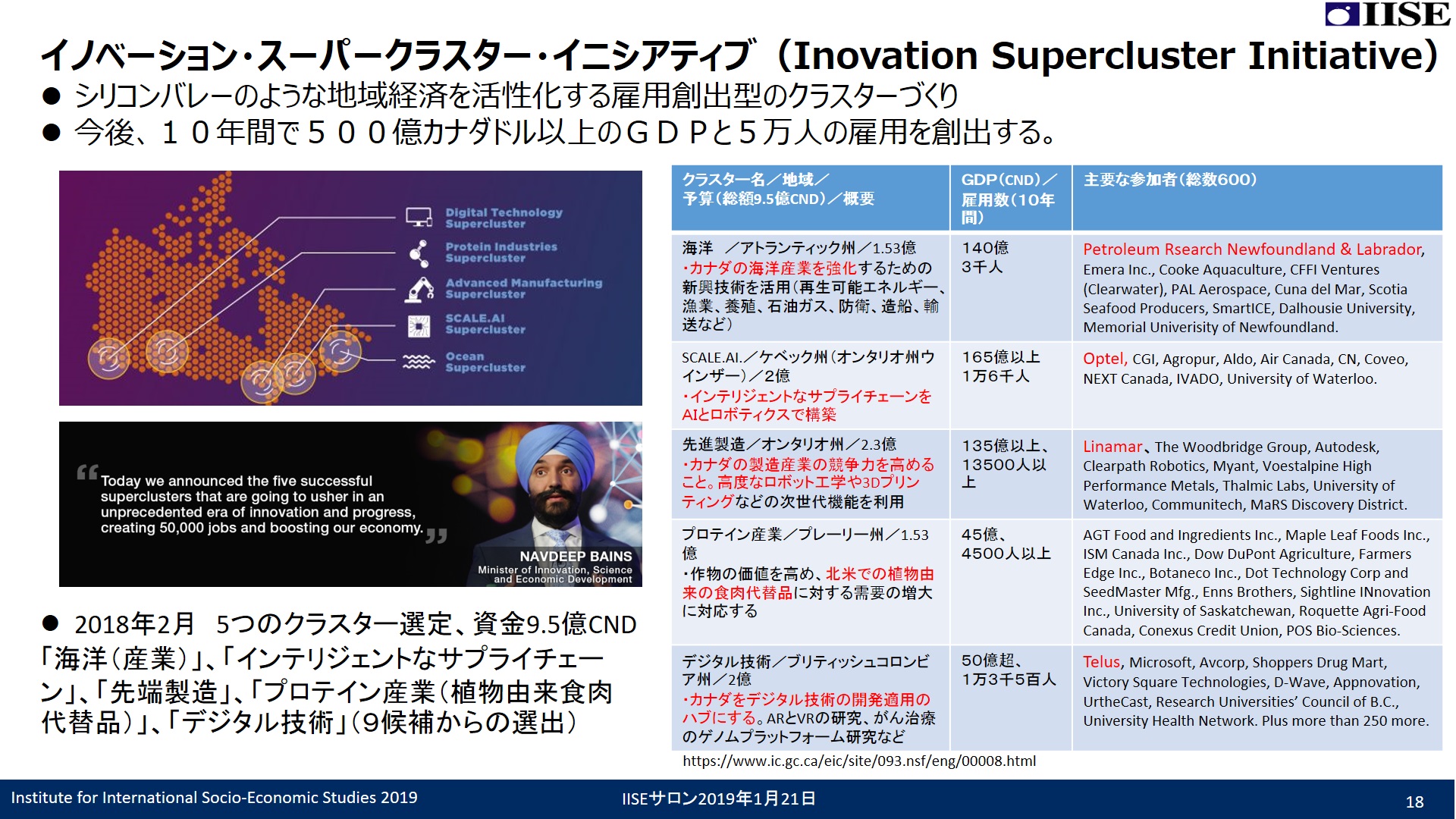

これまでのカナダは「研究中心」でやってきが、これからは研究だけではなくスタートアップ企業をたくさん作り、研究から製品化までの全てをカナダ内で完結する「AIのエコシステムの構築」を国家目標として掲げている。また、AIを様々な産業に波及させ、シリコンバレーのような雇用創出型のクラスターを5つ選定して、そこに700億円(9.5億カナダドル)ほど投入している。さらにAIの倫理や規範作りでも世界でのAIを目指そうというとしている。こういった背景には、先ほどご説明した人材流出問題があるというわけだ。この国家戦略によって、カナダでは、トロント、モントリール、エドモントンに加えて、ウォータールー、バンクーバーの5か所において、AI産業やビジネスが順調に拡大している。今回訪問したエドモントン市は、上記の挿絵を見ていただければ明らかなように、AIエコシステムの円の中ではとても小さな存在である。

データ駆動型社会に向けた取り組み

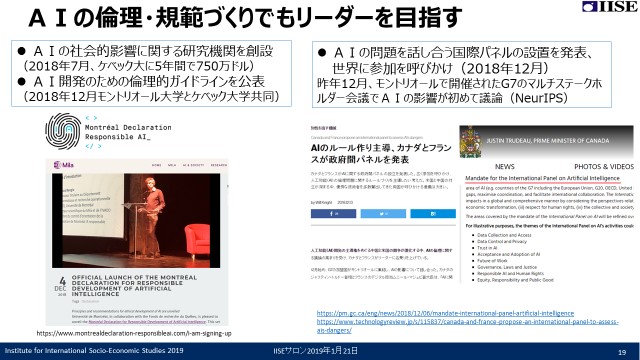

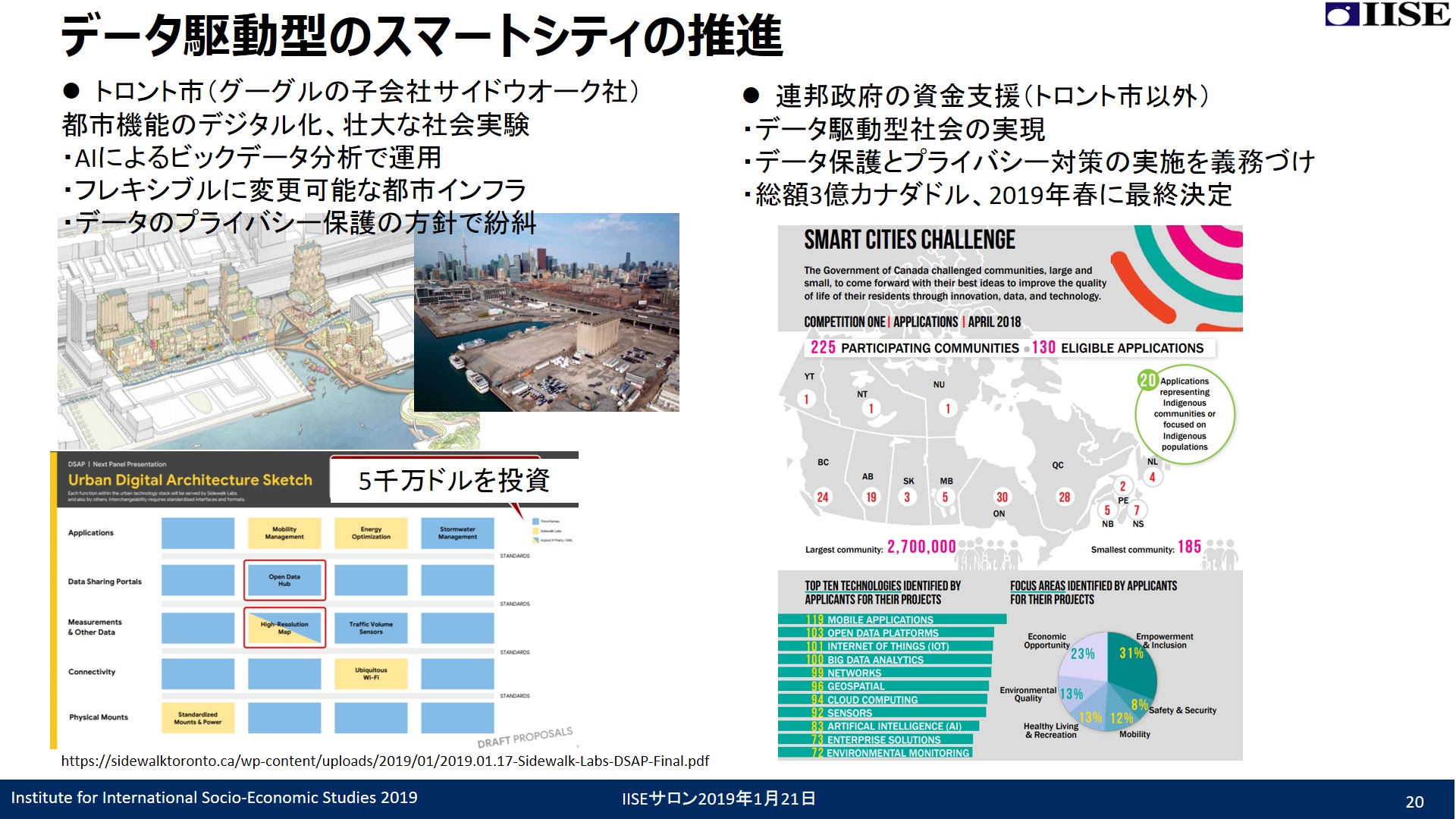

またカナダではデジタル経済の政策として「イノベーション・スーパークラスター・イニシアティブ」を進めている。ここでもAIはイノベーションの中心的な存在となっている。さらにデータ駆動型のスマートシティ構想を推進している。トロントではグーグルの子会社のサイドウオーク社が都市機能をデジタル化する壮大な社会実験を進めている。しかしデータのプライバシー保護の方針で紛糾している。その他の都市では、連邦政府の主導でプロジェクト化が検討されている。ここではデータの保護とプライバシー保護が義務付けられている。2019年春に最終決定する予定と聞いている。機会があれば調査して報告できればと思っている。最後にカナダではAIの倫理や規範づくりでもリーダーを目指しており、既に国際的な活動を進めている。データ駆動型社会を実現するための重要な取り組みである。

3. アルバータ州エドモントン市の取り組み

エドモントンのプロフィール

エドモントンはアルバータ州の州都で2番目に大きな都市である。最大都市であるカルガリーから飛行機で北に約1時間、バンクーバーからは北東に約2時間半の所に位置する。公共交通バスとLRTのみ、78%の人は自家用車で通勤する車社会だ。トロントやモントリオールと比べると人口は少ないが、石油の産出量が豊富なため一人当たりGDPは高く、州として潤沢な予算を持っている。近年人口は急増しており、他州からの流入や移民が30%を占めている。カナダ有数の教育文化都市でもあり、STEM系(Science, Technology, Engineering and Mathematics)が強い。約90万人の人口のうち9万5千人が学生で、3万5千人は海外からの留学生という非常に多様な文化を持った都市だ。サンドオイルの主要な産出地であることから、製造、建設、エンジニアリングなど、石油やガス部門の関連産業で働く人が多い。実はハイテク産業にも力を入れており、ヘルスサイエンス、ICT、エアロスペース関連では有名な研究所もある。目新しいものとして、急成長している世界最大の大麻製造企業オーロラ・カンナビズ社の本拠地があるのもエドモントンだ。大麻産業は世界で数兆円規模の市場になると予想されており、実はAI産業よりも有望との声もあるほどだ。

AIハブ構想

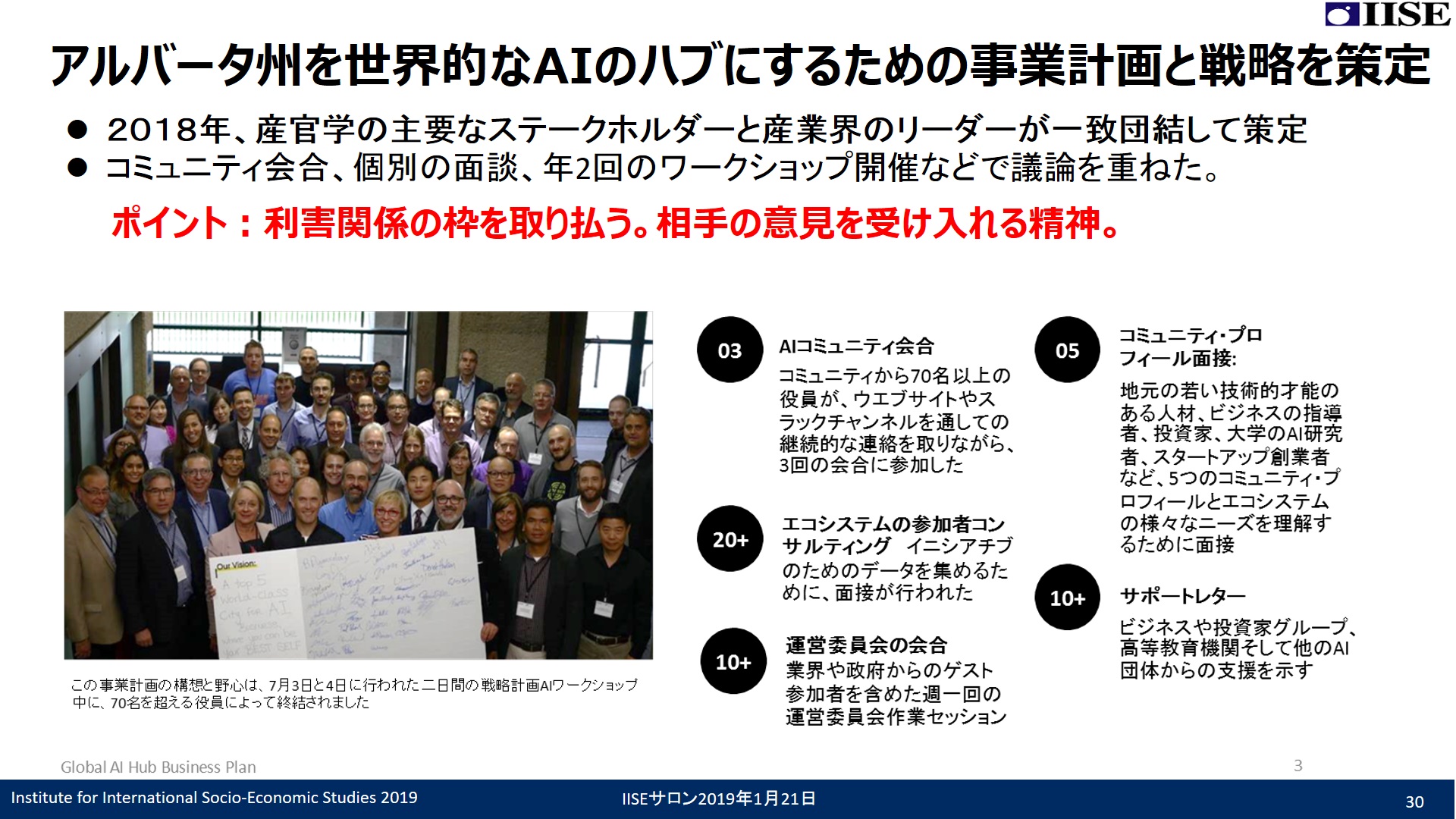

AIの産業化に向けて、地方都市エドモントンでは「AIハブ構想」に取り組んでいる。産官学の主要なステークホルダーで一致団結し、アルバータ州を世界的なAIのハブにするための事業計画と戦略を2018年に策定した。2025までに10億ドル(約1000億円)規模の産業構築を目指している。

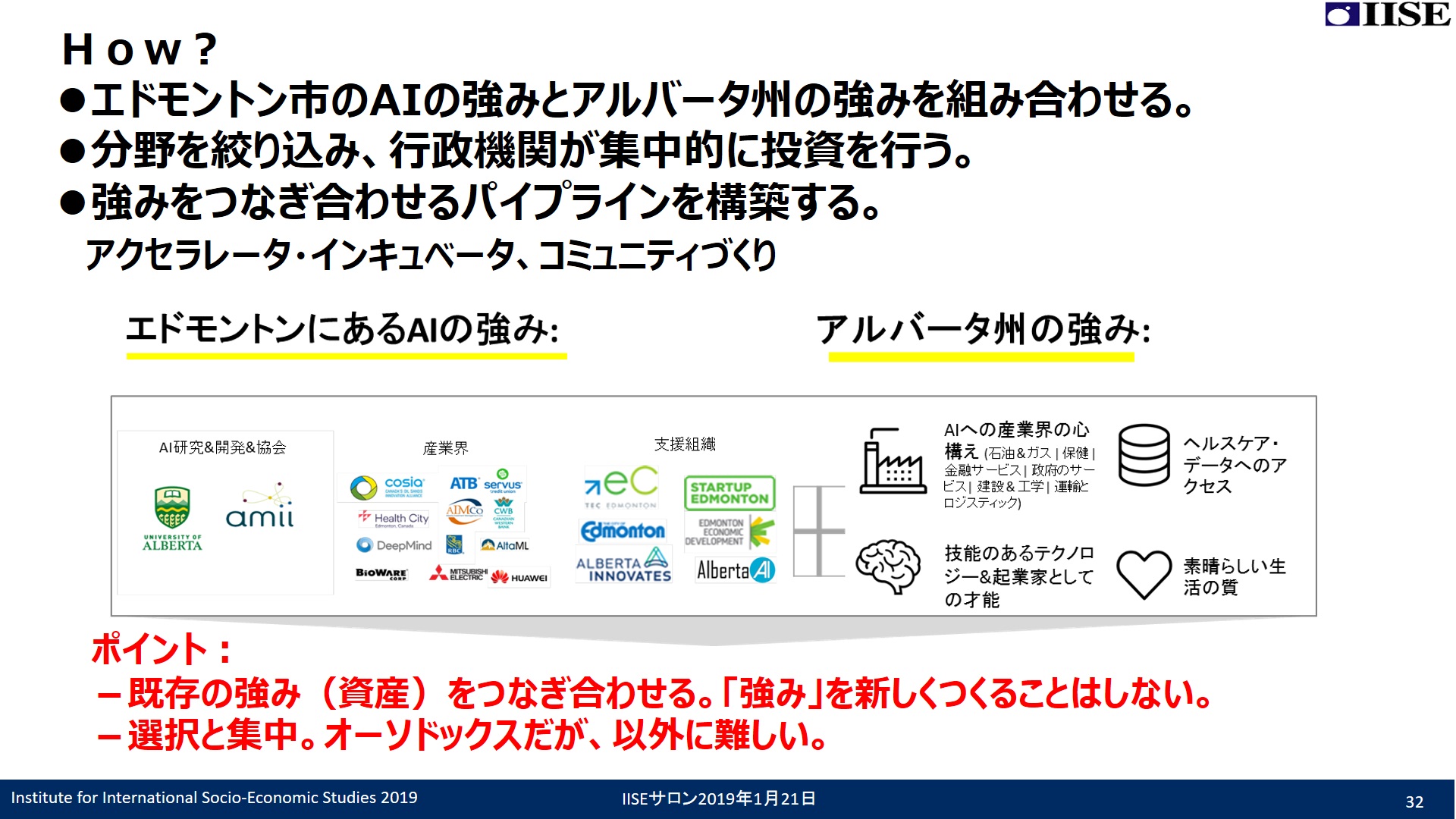

具体的には、アルバータ州の既存の強みとエドモントン市の強みを組み合せるためのパイプラインを構築し、そこに行政機関が集中的に資源を投入するという極めてシンプルな戦略をとっている。具体的には行政が自らビジネスアクセレーターやビジネスインキュベーターを設立して、関係者が出会うためのコミュニティづくりに力を注いでいる。この計画の取り纏め役であるEdmonton.AIのブルース・アルトン氏にインタビューしたところ、あくまでも今ある強みをつなぎ合わせるのであって、新しく強みを作ることはしないという点を強調されていた。

AI×医療ヘルスケア 既存の4つの強みをつなぎあわせる

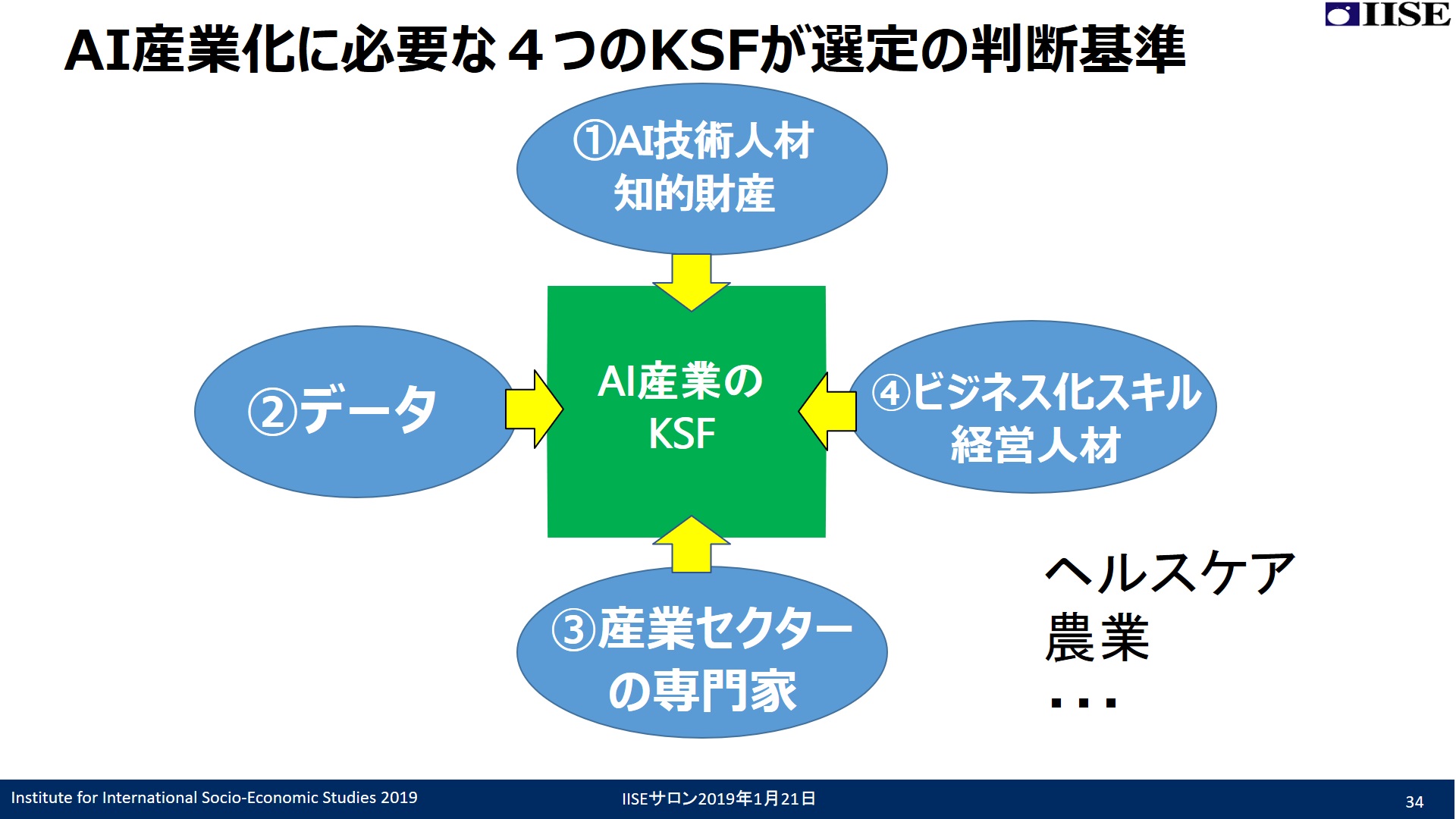

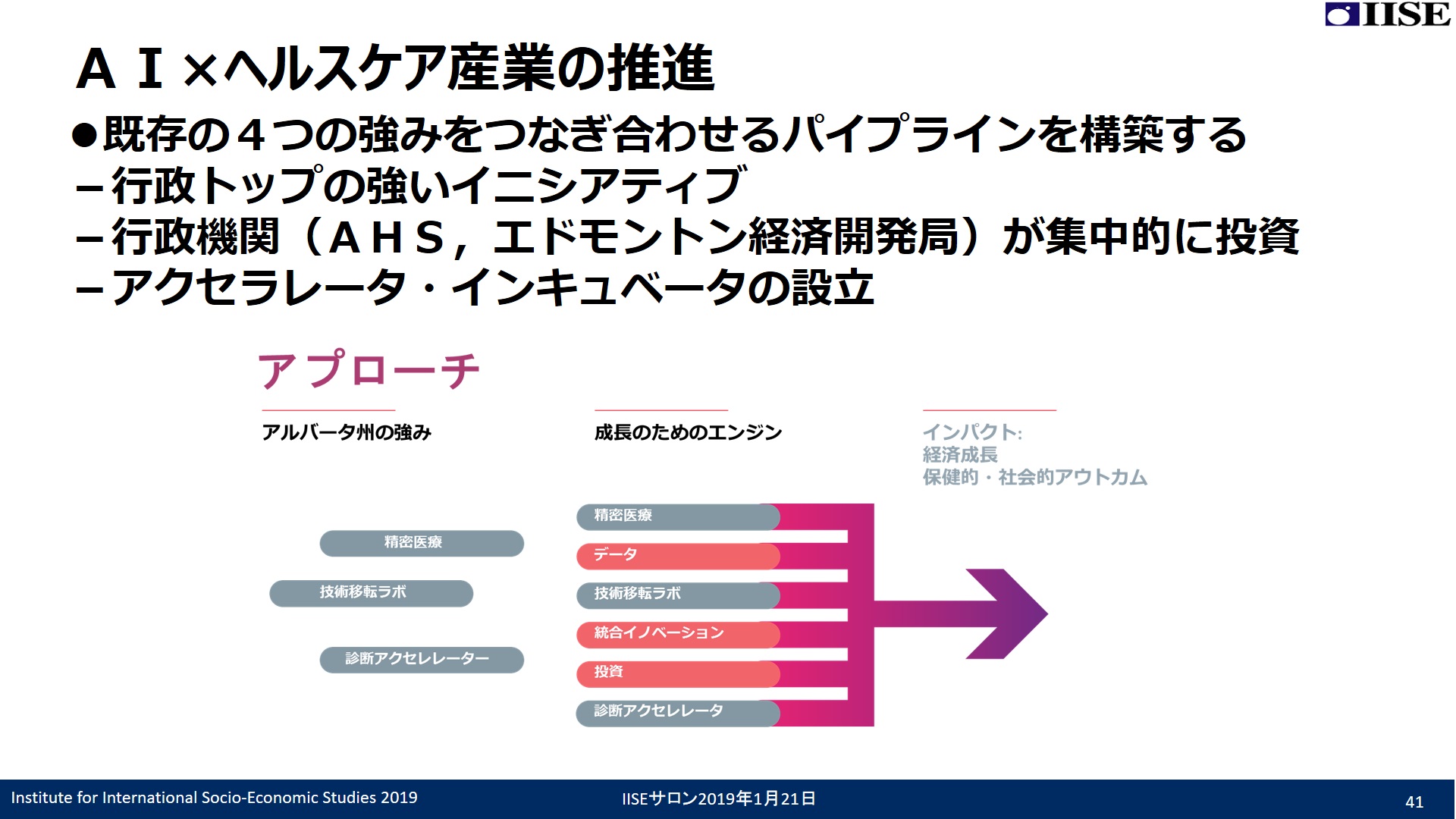

アルバータ州で元々競争力のあった産業セクター4候補(医療ヘルスケア、アグリテック、先端製造、ナノテク・MEMS)の中から、人材を含む4つの強み(KSF)が揃っているか否かを判断基準にして、最終的には「医療ヘルスケア」に分野が絞り込まれ、「AIと医療ヘルスケアとを掛け合わせ分野」に集中投資することが決まった。関係者の話では、利害関係を取り払うことが重要だったと振り返っている。カナダ、特にエドモントンは移民も多く多文化主義なので、他人の意見を聞くという文化的素地があった点でやり易かったそうだ。ここは日本が見習うべき点ではないかと感じた。

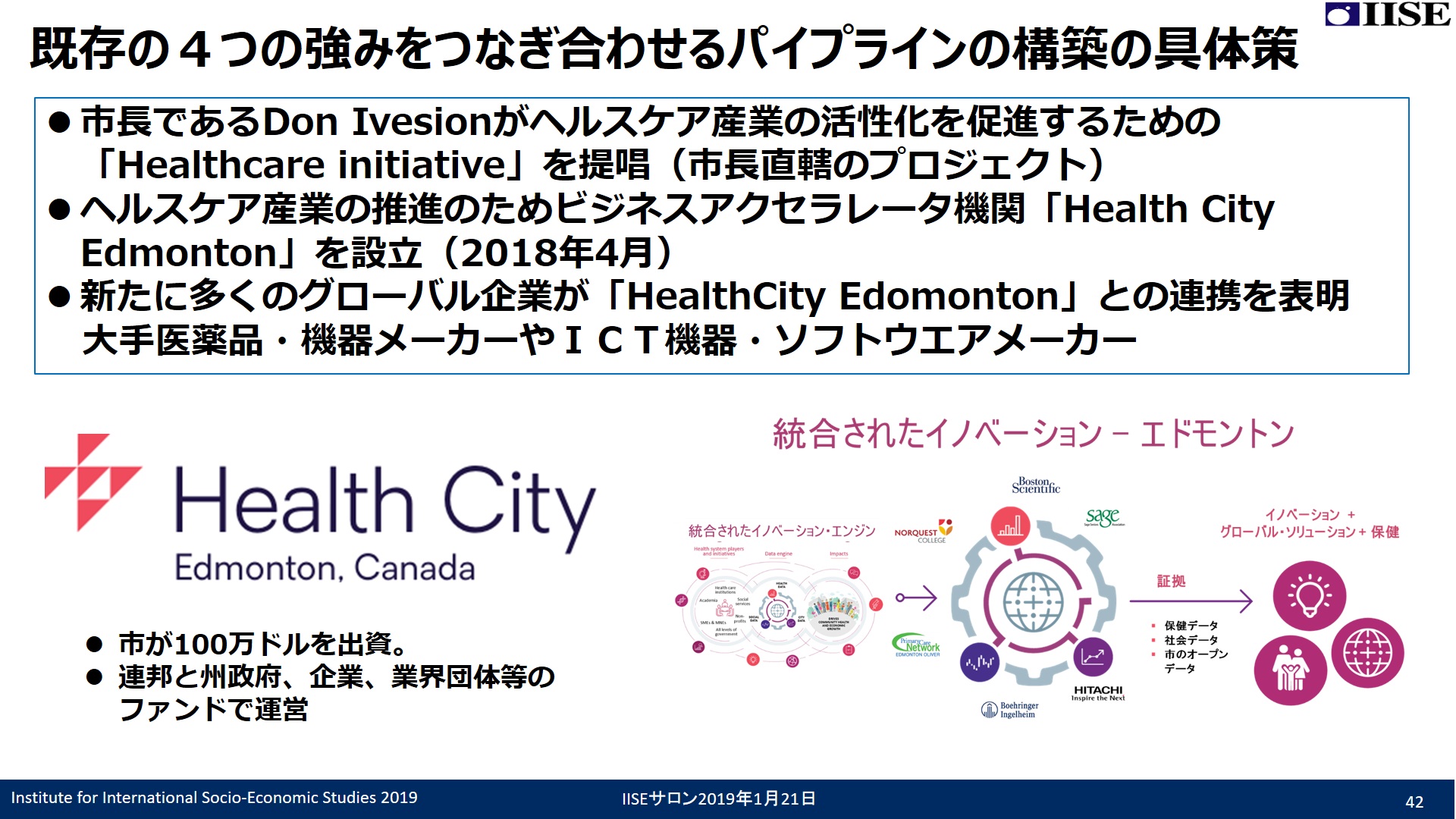

既存の4つの強みをつなぎ合わせるパイプラインの構築の具体策として、エドモントン市は2018年にヘルスケア産業の推進のためのビジネスアクセラレータ機関「HealthCity」に出資している。既に医療や製薬メーカー、IT企業など既に多くのグローバル企業と連携している。ヘルスケア関連データだけでなく、市オープンデータ等異なるデータベースを統合化して、新しいイノベーションを起こしたいと考えているそうだ。

HealthCityのレグ・ジョセフCEOへのインタビューの中で、AI以外のキーサクセスファクター(KSF:主要成功要因)は揃っているが、中でもヘルスケア関連のデータに強みがあると考えている。

①「AI人材」:エドモントン市には、アルバータ大学とAMII(アミ)という世界トップレベルの研究所が存在しており、120名以上のAI研究の専門家が在籍している。特にAMIIは世界的にも有名である。アルファ碁で有名なグーグル傘下の英国ディープマインド社は、AMIIの優秀な人材にアクセルするために、初めての英国外の海外研究所をエドモントンに選定したといわれている。つまりエドモントンには世界的なAI企業が必要とする頭脳(人材)が揃っている。

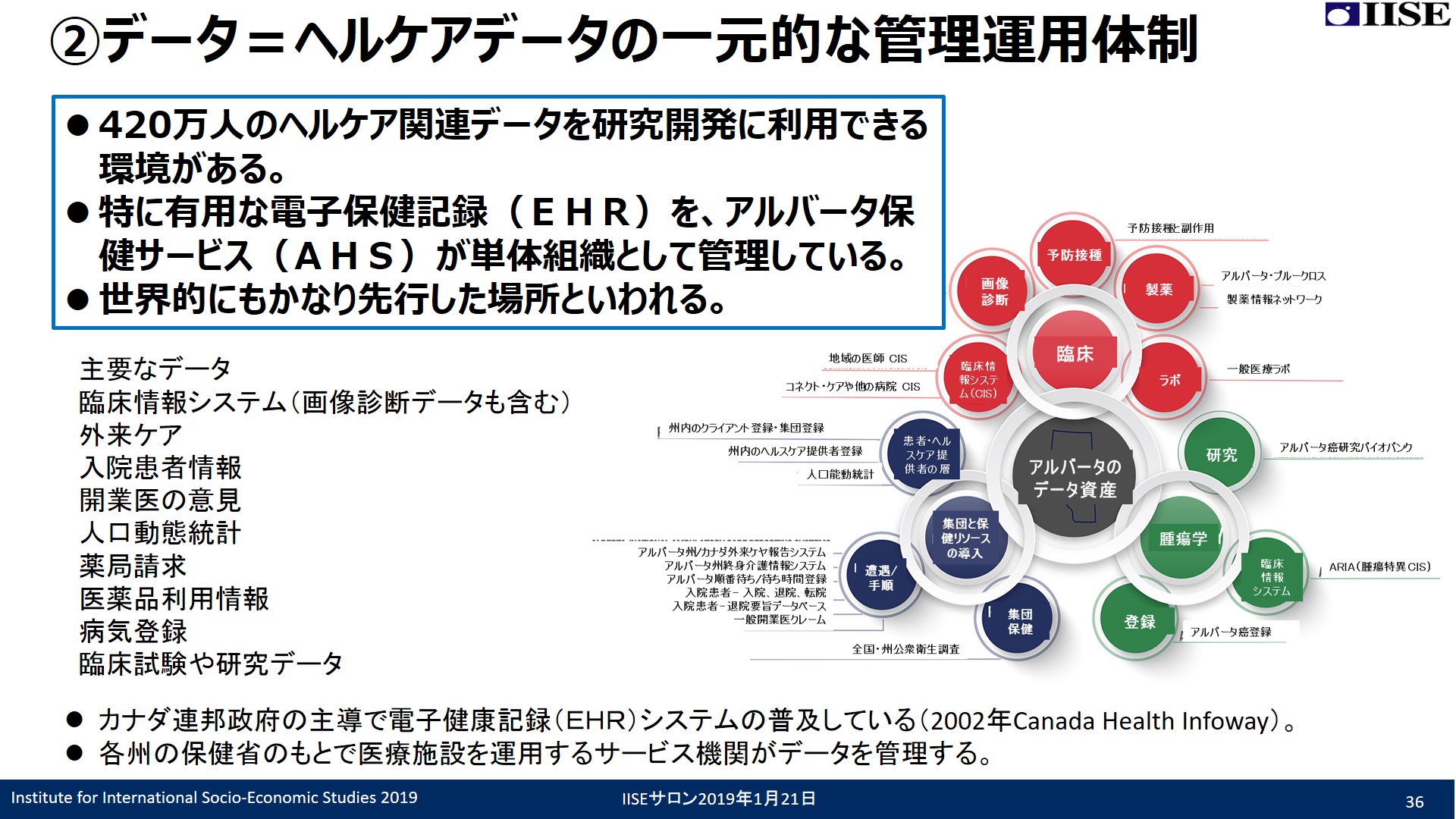

②「データ」:アルバータ州では、AIブームの以前から、デジタルヘルスケアを推進していた。日本同様に医療費の増大が大きな課題となっており、予防医療に力を入れているからだ。既にEHR(電子健康記録:個人の生涯にわたる健康記録の電子情報)のデータベースが出来上がっており、420万人分のヘルスケア関連データを研究開発に利用できることも、エドモントンの強みの1つとなっている。しかもこのデータはアルバータ保険サービス(AHS)という単独の組織が1元的に管理している(ため利用しやすい)ことも大きな特徴である。また旧来、1300近くあった臨床情報システム(CIS)を約380億円かけて1つに統合した「コネクトケア」を構築しており、来秋から稼働する予定だ。

③「ヘルスケア分野の専門家」:エドモントンにはヘルスケア分野の専門家が多いことも強みの1つだ。アルバータ大学では医学部や歯学部を中心に最先端の医療研究を行っており、特に、心臓病学、腫瘍学、臓器移植、ウイルス学の研究は世界的にも有名なことから、世界トップレベルの専門病院や医療研究機関と連携している。

④「ビジネススキル」:薬品・医薬品分野および医療装置・機器分野における事業活動の基盤が充実している。アルバータ大学と共同研究を行う医薬品企業(グローバル・ローカル)、アルバータ大学からスピン・オフしたベンチャー企業、250を超えるヘルスケアサービス産業の企業がある。

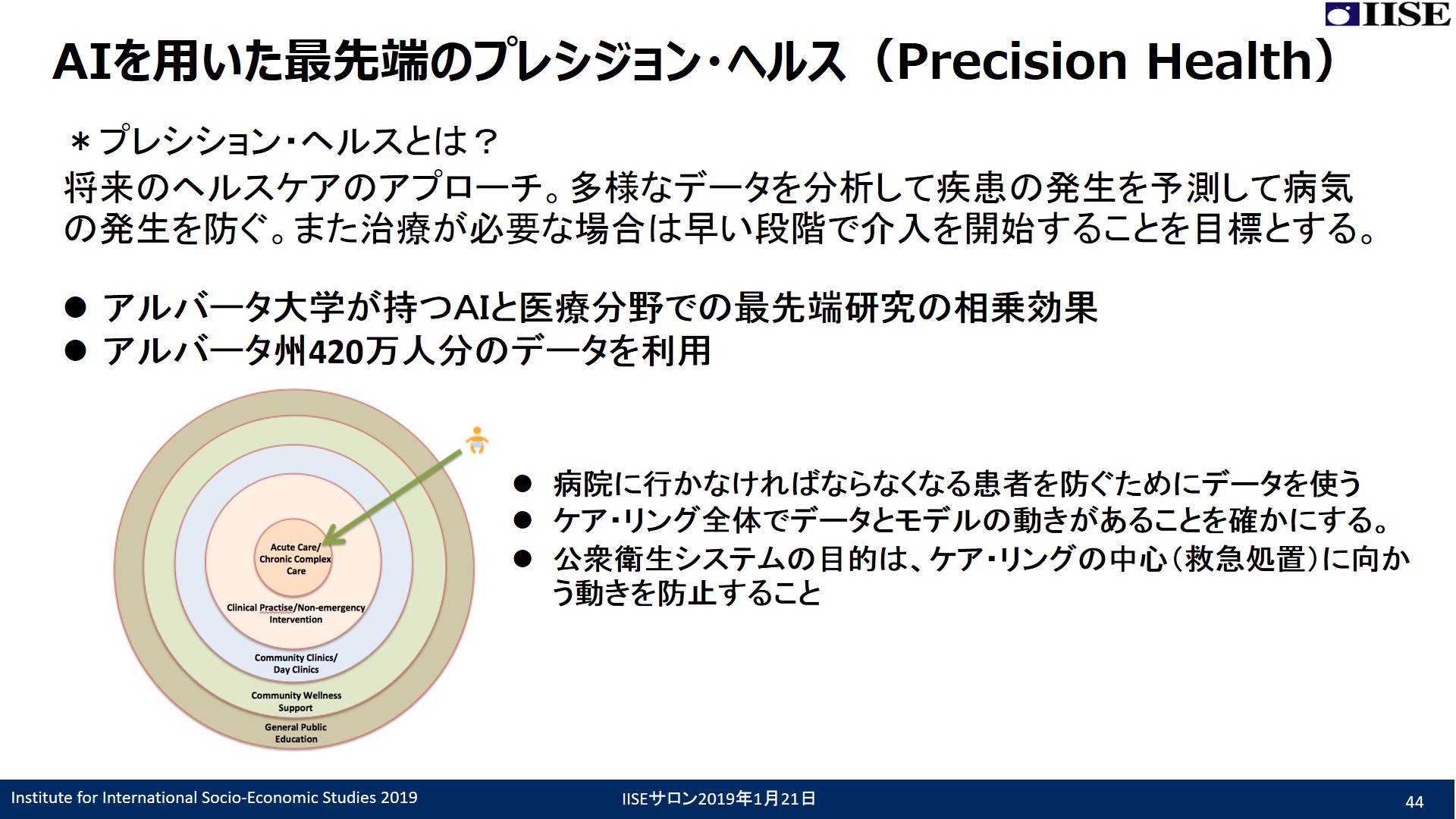

AIを用いた最先端のプレシジョン・ヘルス

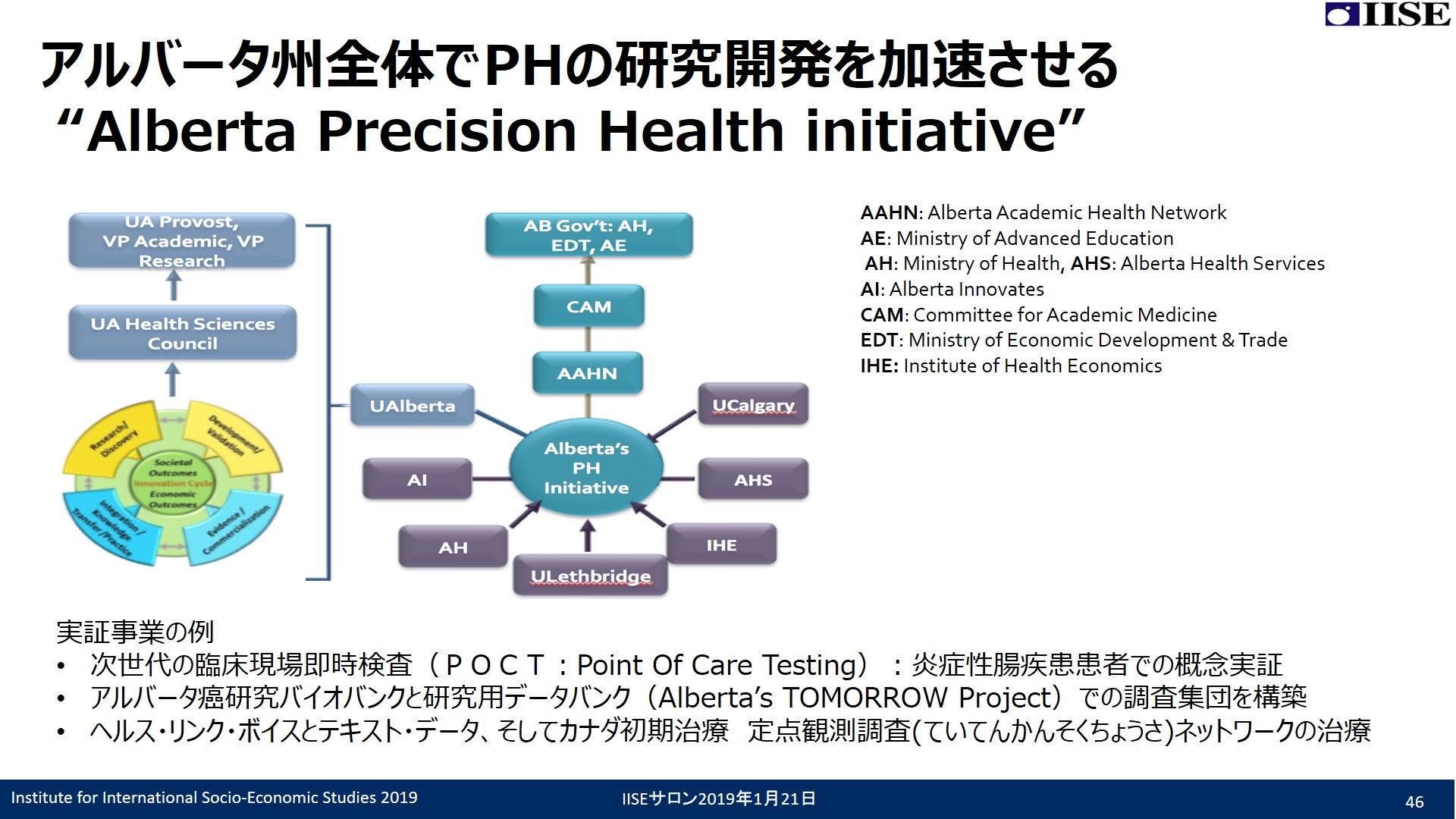

アルバータ大学では、最先端のプレシジョン・ヘルス(PH)の研究体制が整っている。PHとは、将来の疾患や病気を予測して未然に予防する取り組みのことで、それには先ほどご説明したアルバータ州の420万人分のデータが欠かせない。アルバータ大学では、10年前からPHに取り組んでいて、PHへのAI適用、マシーンラーニング(ML)を用いた戦略的な研究については3年前から始めているそうだ。2年間で200のプロジェクトが品行しており、予算規模としては年間200億円が投入されている。

今年からは、アルバータ大学のあるエドモントン市だけではなく、アルバータ州全体でPHの研究開発を加速させており、カルガリー大学などアルバータ州にある様々な医療機関と協力しながらPHを進めており、研究内容は多岐にわたる。

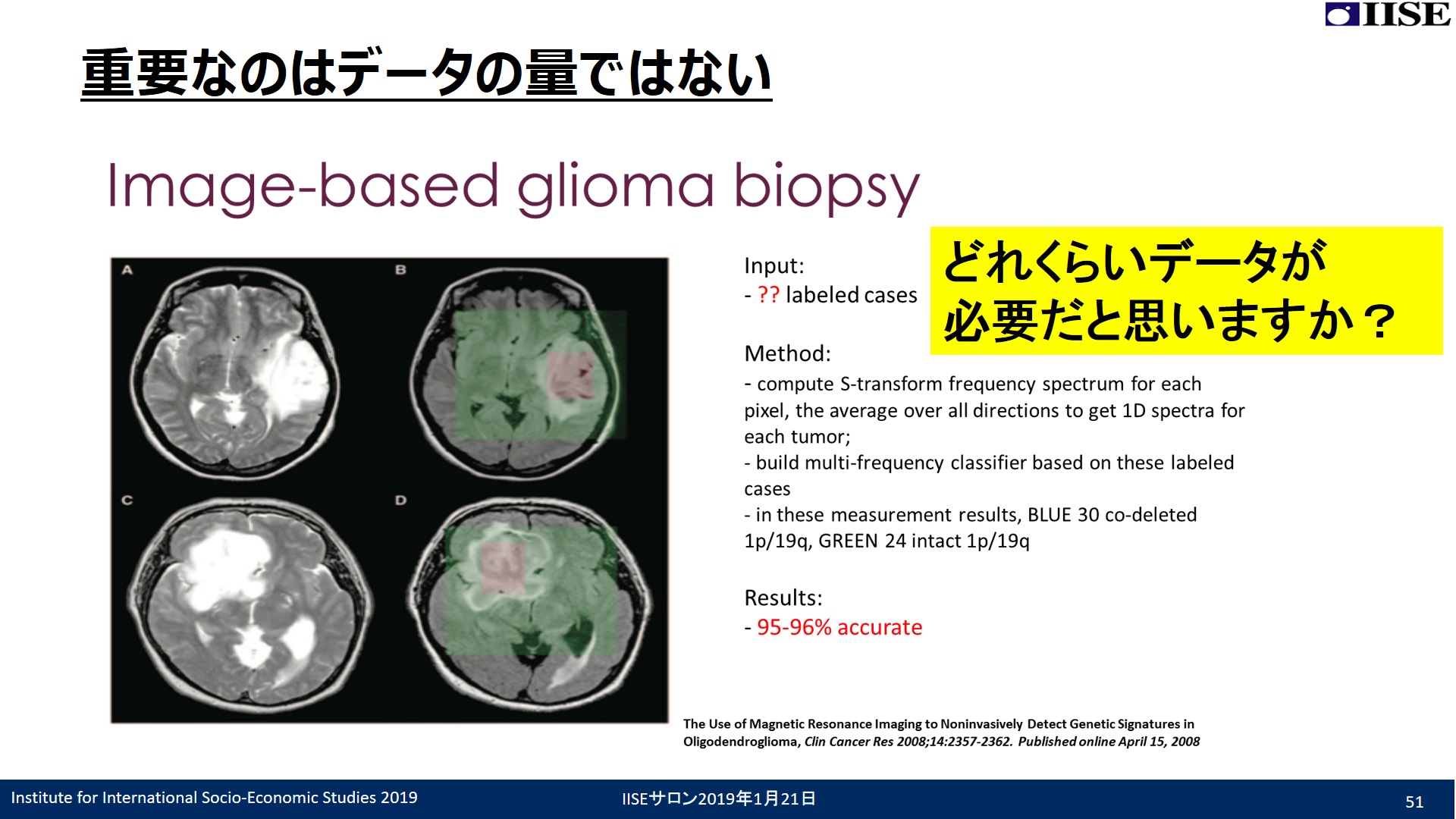

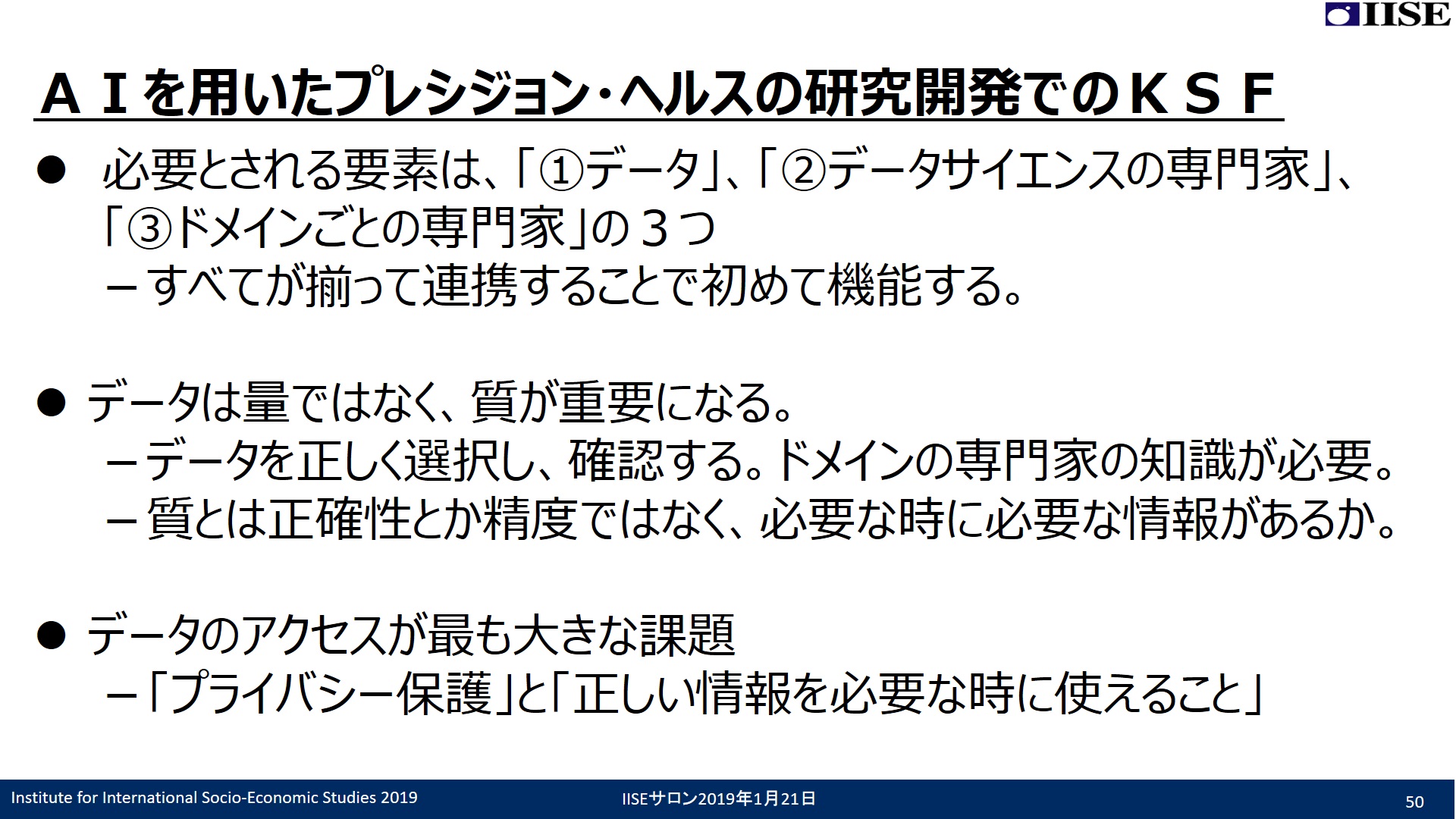

アルバータ大学の先生方(AI研究者のランディ・ゲーベル教授と医学薬学部のデボラ・ジェームス教授)に私がお話を伺って特に印象に残ったのは、データは量ではなく質が重要だという点だ。データは量がないとダメだという風潮が一時期あったが、今でもそう言っていている人はデータサイエンスをよくわかっていない人だろうとおっしゃっていた。データ量に関する研究が進歩している一例として、MRIで撮影した画像の腫瘍にマーカーをつけて診断する方法(ラベリング)では、学習させるデータは55個あれば95%~96%の精度が出せるとおっしゃっていた。2~3年前までの一般的なディープラーニングだと、100万個のデータが必要だと言われていたので私も驚いた。また「データの質」についてはデータの正確性とか精度は課題ではあるが、それよりも「情報を本当に必要な時に使える環境にある」というデータのアクセスが最も大事だと強調されていた。

行政による手厚いビジネス化の支援

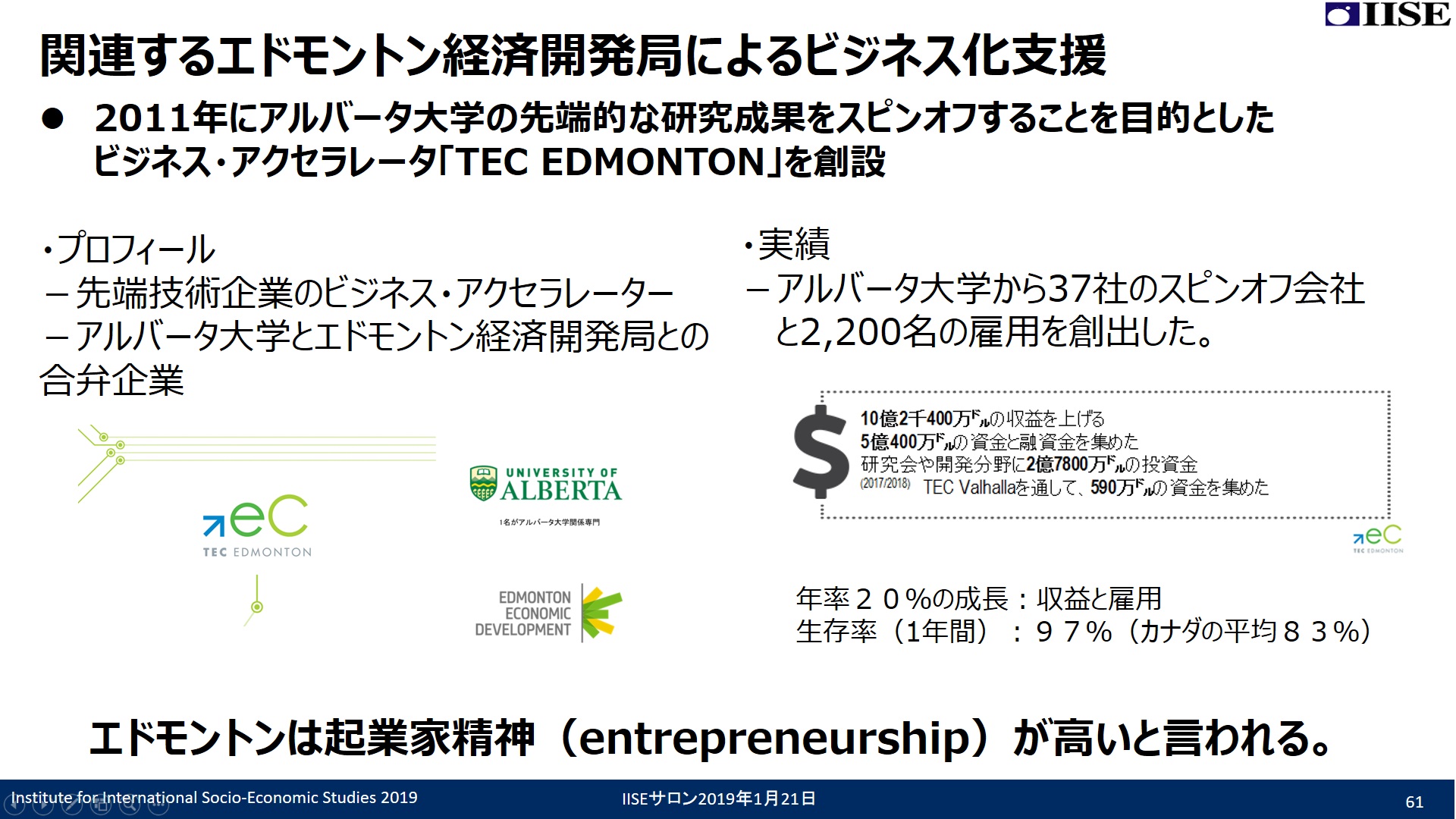

エドモントン市経済開発公社では、大企業のAI研究所とスタートアップ企業を同じ敷地内に集積させるなどして、AI企業のコミュニティづくりを推進している。エドモントン市には、ディープマインドというAIトップ企業の人材がいるので、そういった企業のエンジニアや研究者とスタートアップ企業との交流の場を提供できることは同市の強みだ。また2011年には、アルバータ大学の先端的な研究成果をスピン・オフすることを目的としたアクセラレーター「TEC EDMOMTON」を設立している。

4. まとめ ―エドモントンから日本が学べること―

日本でも昨年AI戦略を内閣府が発表したところだ。たくさんの良い戦略が書いてあるが、エドモントンから学ぶべき点は3つ挙げられる。

1つめは、アクセスしやすいデータ利用環境の整備だ。単にデータベースをたくさん集めても、それが使いやすくないと意味がない。データは量より質というのは世界の流れでもある。データは単一組織で運用管理し、情報システムを統一化するのがベストだろう。

2つめに、既存の強みを生かしたAI産業を作っていくことが大事だ。4つのKSFによって分野を絞り込み、既存の強みをつなぎ合わせ、そこに行政機関が集中的に投資するというエドモントンの取り組みは素晴らしい。もし日本の自治体に4つのKSFがないのであれば、AI産業を作ろうとしてもたぶん上手くいかないのでやめたほうが良い。

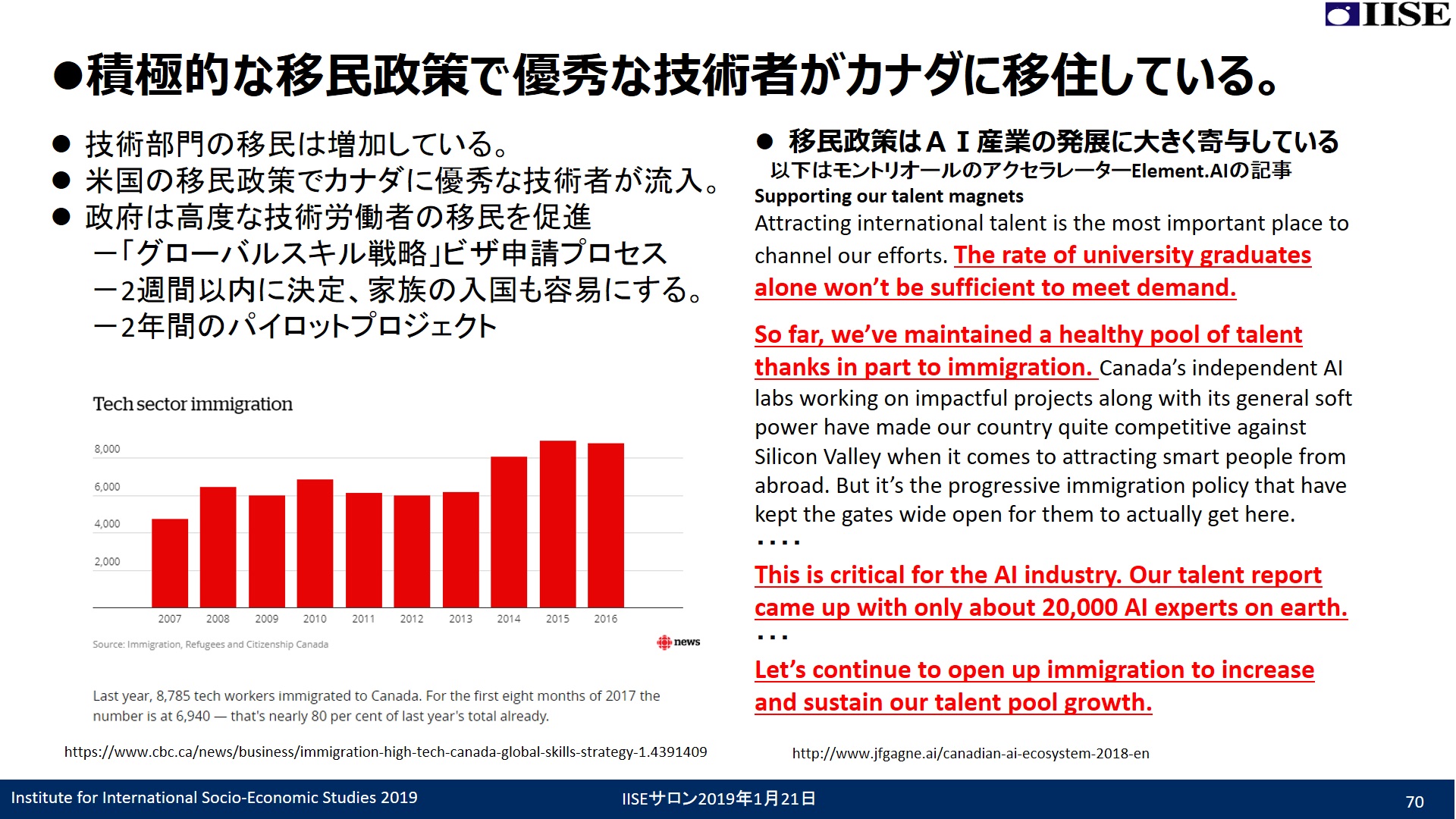

3つめに、カナダは元々が多文化主義で積極的な移民政策を進めてきた。それが今、文化的な多様性や優秀な人材の確保という点に大変寄与しており、カナダには、海外の優秀な研究者が集まっている。2017年には、高度な技術労働者の移民をさらに促進するためのグローバル・スキル戦略(ビザの申請プロセスを2週間以内で決定しようという2年間のパイロット政策)を始め、効果が出ている。世界にはAIのエキスパート人材は2万人しかいないと言われている。必要な場所に経済移民を入れるという発想は日本でも必要だろう。「オールジャパン=オール日本人」という図式から脱却すべきだと思う。

(文責:吉田絵里香)