サイト内の現在位置を表示しています。

中国リスクの概要~中国在住11年を踏まえた現地目線

2019年2月6日、「中国リスクの概要~中国在住11年を踏まえた現地目線」と題して、三井住友海上火災保険(中国)有限公司 江蘇支店 総経理の海司昌弘氏が講演を行った。以下は講演内容の抄録。

1.はじめに

私は現在、中国に在住し江蘇省、安徽省の約600社の日系企業の保険の担当をさせていただいている。1994年に保険会社(旧:住友海上)に入社し今年で25年目になるが、これまで主に「リスクマネジメント」のコンサルティングの仕事に従事してきた。2004年に東京から出張にて中国へ渡航するようになり、現地での事業展開を視野に中国語の勉強を始めた。2006年に中国現地法人のリスクマネジメント部の初代責任者として着任し、2010年に「インターリスク上海」というコンサル専門のグループ会社を起業し、初代総経理として着任した。その後2年ほど日本に帰国したが、2016年から再び現地法人の江蘇支店長として中国に戻り現在に至る。本日は中国駐在11年の経験をもとに、現地目線で「中国リスクの概要」についてのお話を中心に述べたい。

2.中国の概況

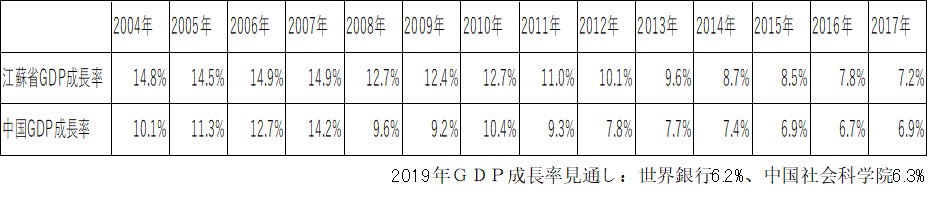

現在私が赴任中の江蘇省は、北京市や山東省の南、上海市のすぐ西に位置する。江蘇の無錫市や蘇州市には、電気系や自動車系メーカーなど大小様々に約1200社の日系企業が進出している。中国全土と江蘇省のGDP成長率は共に2019年で6%台の予測となっている。良い時だと14%の成長率であった。今は米国と中国の関係が冷戦とも言える状況だが、私の肌感覚ではiPhone関係の部品メーカーや自動車関連業はまだまだ絶好調だ。我々は保険の営業をしているので、お客様の物流量、モノの流れから景気がわかる。確かに2018年8月頃から若干モノの流れが止まってきているように感じるが、それでも現地にいると日本では感じられないような経済発展を目の当たりにできる。

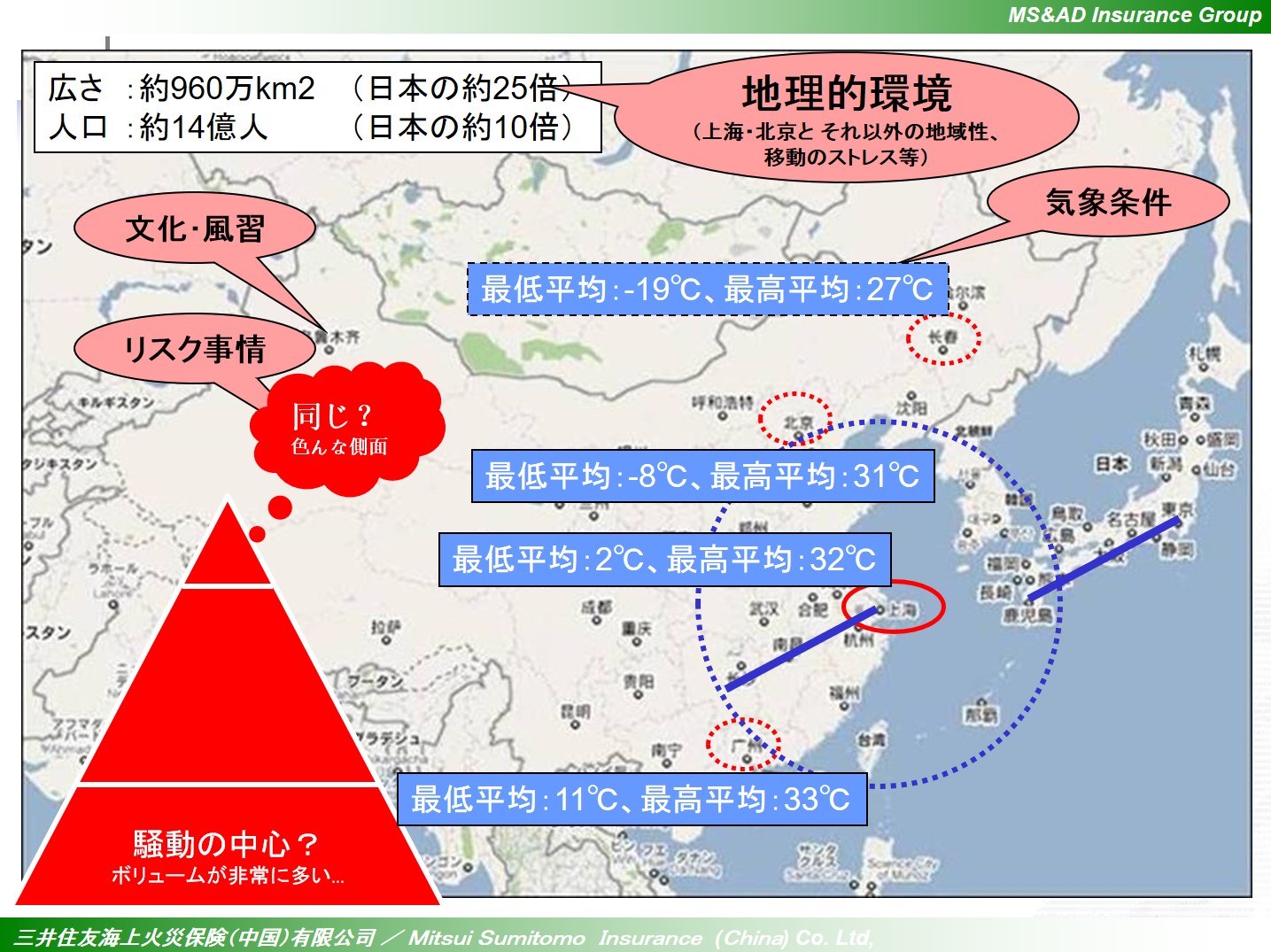

中国の国土は日本の25倍、人口は10倍の約14億人が暮らしている。地理的環境や気象条件、バックグラウンドとなる文化や風習が異なる大勢の人たちがそこで商売をしている。当然、リスク条件も多様となる。例えば、2012年に反日のストライキやデモがあったが、中国人全員が反日というわけではない。騒動の中心は特定の階層に集中していたように見受けられる。一方でアリババの社員のように、年収が何十億といった人たちも存在するのが中国だ。

中国は「世界の工場」から「世界の市場」へと変化している。今までは中国の安価な労働力を使って物を作り、日本や海外に輸出していた。これからは中国での内需、内販にシフトできる日系企業が勝ち組になるだろう。今絶好調な会社は、自動車でも家電でも中国国内での商流を増やしていると感じる。内販という観点で、あるいは安価な労働力を求めて、上海、北京、杭州などの大都会ではなく、鄭州、西安、重慶、成都、武漢、長沙などの「内陸部」に拠点を作って頑張っている日系企業もある。日本の距離感だと、上海から飛行機で2時間、3時間乗るというと相当田舎に行くイメージを持たれるが、例えば重慶は3千万人都市とも言われる大都会で高層ビルが建ち並んでいる。中国の国内には非常に大きな都市が内陸部にいくつも存在しており、経済規模や発展のスピード感で日本は負けてしまっていると感じる。

3. 日系企業のリククマネジメント体制の問題点

私自身が、様々な日系企業のお客様からお伺いする中で感じるリスクマネジメント体制について、いくつの問題点を挙げたい。

日本では、物流の管理は購買部門、財産の保全は資産部門といった様に「役割分担」があるが、駐在すると「一人で何役もの責任者」を兼務させられたり、これまで日本でやっていなかった「専門外の所管」をさせられたりといったケースが非常に多く、各種課題が出てきているように感じる。

例えば、日本のメーカーで財務担当をしていた方が、海外の工場では財務に加えて安全も所管させられるケースがよくある。経理業務に保険が若干絡むとはいえ、経理しか経験のない人がいきなり工場の安全について物を言えと言われたら正直難しいだろう。保険一つをとっても、火災保険や運送保険、賠償責任保険、自動車保険など色々な種目があり、それらを一人で管理することにも困難があろう。

システム管理についても、現地で非常に苦労されている方が多い。海外の現地法人では、日本とは独立したサーバーを持っている会社が想像以上に多いのだ。システムに精通した人が駐在員として派遣されればまだ良いが、全くシステムに明るくない駐在員ばかりだとサーバーの保守メンテナンスが出来るはずもない。メンテされていない「箱モノ」としてただサーバーがあるだけで、それを騙し騙しに何とか日常業務に利用して時を過ごすことになるわけだ。当然、情報漏洩が起こったり、サーバーが機能しなくなったり、全くバックアップも取れていなかったりといった問題が頻発している。専門外の所管をさせることのリスクは大きいのかなと現地で実感している。

コミュニケーション体制にも問題がある。中国語について、本人の語学力や通訳者のレベルで日々苦労されている方が実に多い。英語ならば、得意ではなくとも「ニュアンスは何となく理解できる」という方が多いが、中国語については「100%わからない」という方も多く見受けられる。そうなると通訳者に全幅の信頼を寄せるしかない。通訳者が、本当にご本人の意図を汲み取って通訳をしてくれているのか、もしくは相手方が言われていることをちゃんと理解して日本語に訳してくれているのかについて、疑うことも必要だ。実際、私が横で聞いていて「あれ?」という場面に遭遇することは多い。4. 日本人経営層(トップ)の問題点~

現地では、日本人の経営層と現場スタッフとの間にギャップがある。一昔前の日系企業の海外進出では、一定の役職にある社員が日本から派遣され「偉い層」として着任したものだが、最近では入社2、3年のマネジメント経験のない若手を登用して「勉強してこい」と送り込まれる例が増えてきた。だが現場には、1990年台後半からずっと働いてきたスタッフがいるわけだ。20年、30年と働く中で「日本人だから偉いの?」という感覚を持つ現地スタッフが年々増えてきている。日本人の言語コミュニケーションの問題と相まって「日本人はリーダーとして尊敬できない」といった声も多く聞かれる。さらに悪い例だと、日本人好みの料理が食べられる「日本人専用食堂」を工場の中に作り、現地スタッフから「日本人だけ贔屓するの?」と反感を買っているケースもあるので注意が必要だ。

現地と日本本社とのコミュニケーションにも似たような問題がある。弊社も含め総じて8割、9割の会社が「現場と本社とのコミュニケーションは今ひとつだ」と感じているだろう。現地法人では「単独の決裁権がない」「単独の施策について本社のゴーサインが中々もらえない」と困っている。本社には担当ごとに役員が多く存在し、上層の決済をたくさん取らないと物事が進められないからだ。あらゆる面でスピード感がない、新たな設備投資にネガティブなど、色々と苦労をされている会社が非常に多い。笑い話だが、「OKY(お前・来て・やってみろ)」と言われて日本から中国に行って苦労した人が、帰国すると今度は日本側の海外担当として「OKO(お前・ここに・おったやろ)」と現場から責められるという。海外の現場のことをよく理解しているはずの人間でも、日本に帰ると本社の論理で判断するようになるという例えだ。

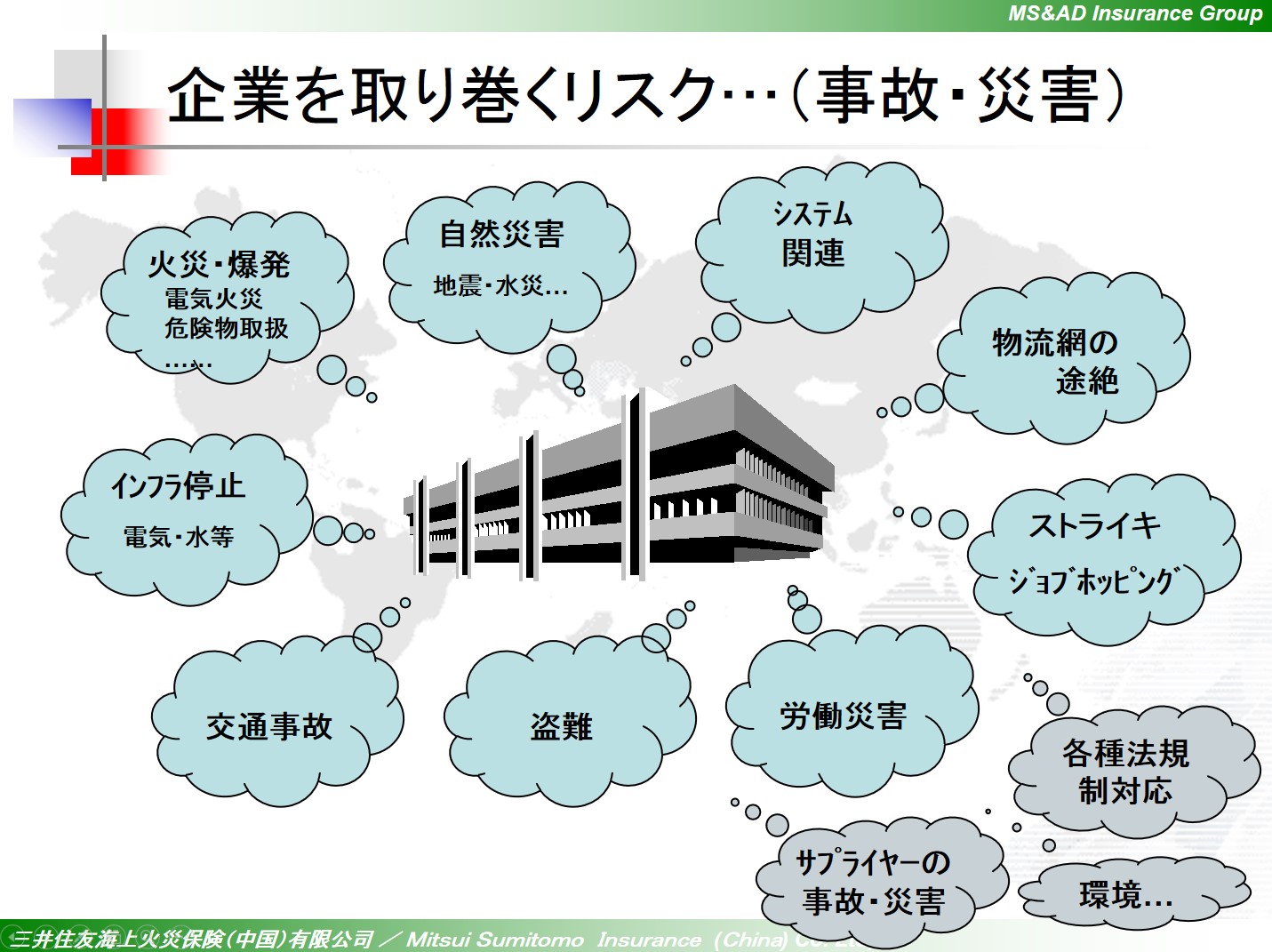

トップとしての関心事にも問題があるように思う。海外に製造工場を持ち、日本よりも海外のほうが従業員の多い会社はたくさんあるのだが、日系企業は工場での「生産や品質」に比べて「安全」が疎かになりがちだと感じる。業務が忙しいからといって、現場のトップである工場長が工場の安全パトロールすらできていない会社も多いように思う。5. 企業を取り巻くリスク要因

日系企業の現地リスクについて、最近の当局の動きも踏まえてご紹介する。

まずは環境規制に関するリスクについて。例えばPM2.5の問題は現地メディアでも多く目にするが、ここ最近の汚染値はたいぶ落ち着いてきている。実は日本と比較すると、中国の環境規制や安全規制は、法律上は厳格に運用されており、抜き打ち検査での指摘箇所に是正が見られなかった場合、即時に営業を停止させられたり、罰金を取られたり、強制的に移転させて操業できないように追い込まれる。中国は「人治国家」と言われていたが、最近では、あらゆる国のスタンダードを踏まえて作られた「法治」+「人治」になり、以前よりも管理が厳しくなっている。毎日のように大勢でやって来ては「(指摘箇所は)どうなった?」とモニタリングされるという話も聞く。

特に、北京や上海では厳しく、お客様から「省や市の環境局や安全局が検査にやって来て、中央よりも高いレベルの要求を突き付けられ困っている」といった話もよく聞く。昨年頃から政府で「中央と地方で基準に差があるのはおかしい、見直そう」という動きが出ているが、現場ではまだ中央と地方とのキャップを感じる。

中国の不安定なインフラ供給もリスク要因だ。突発的な災害時に実施される「計画停電」だが、実際には「明日(操業を)止めろ」と強制的に言われ、計画を持てないような状況も起こりうる。昨年の大寒波の際にはかなりの地域で停電が遂行されたが、その際「お前の会社はうちの市に全くメリットないよ」と言って、省や市への税収リストを突きけられ、電気をストップされたという話を聞いた。中小企業には厳しい運用であった。

中国では雇用にもリスクがある。日本では終身雇用が一般的だが、中国では転職が当たり前で、年間を通じての離職率は1~2割だ。手塩をかけて育てた従業員が色々なノウハウを覚え、業績が右肩上がりになった所で辞められるとなると、組織力が落ちてしまう。若者の製造業離れも進んでいる。日本でも「ゆとり世代」や「新人類」と呼ばれているが、中国でも同じ頃に「一人っ子政策」の下で生まれた世代が働き始めている。彼らは親から甘やかされ育った結果、特に3Kのような労働環境では長続きしない。さらに悪いことに、同業他社が1.5倍の給与を提示して隣の工場から根こそぎワーカーを集めるといった話もよく聞く。中国人の雇用を最優先にするために、日本からの赴任者の就労ビザ発給も厳しくなっている点にも注意が必要だ。昔に比べると、駐在員にしかできない特殊技能や専門性が求められるようになってきている。

派遣者の語学能力不足によるリスクも認識すべきだ。実は中国は想像以上に生活しやすい。現地では専門の通訳がおり、周りには日本料理屋がありといった環境で、内陸部は別として上海や無錫など日本が千人規模でいる都市では一日中、日本語だけで生活できてしまう。例えば無錫では、約1200の日本人に対して日本料理屋が3、40店舗ある。朝は会社のお迎えの車に乗り、中国語を発せずとも工場に行くことが出来る。工場の中では専用の通訳者がいるので日常業務上は何の支障もない。仕事が終わればまた会社の車で日本人が集まる飲み屋街に移動する。日本料理屋では、日本語を喋ってくれるスタッフがおり、日本風料理が食べられる。家に帰れば、合法か違法かは別として、日本のテレビ番組がインターネットで見られるので、日本と同じようにドラマやお笑い番組を見て一日が終わる。こういった環境は日本人をより一層ダメにしていると感じることも多い。私の肌感覚では、中国語を話せる人は1割から2割だと思う。中国語がわからなければ当然、騙されるリスクもあることを認識すべきだ。

6. 保険請求から見た実際の事故事例

実際に、最近現地で起きた事故の事例をいくつかご紹介する。

中国では、建物や設備の経年劣化の早さがが日本の比ではない。私はこれをドッグイヤーと呼んでいるのだが、経年劣化や品質不良による火災事故が年々非常に増えている。電気系統の火災、充電器からの発火が多い。弊社に保険請求のあった事故を調べてみると、火災事故は件数では少ないが、金額では半分を占めている。火災は1回あたりの損害が大きいので注意が必要だ。

ゲリラ豪雨など異常気象による水災や風災も多い。排水溝の能力オーバーなど建物の構造が不十分なことも影響している。弊社では、排水溝や屋上など管理が行き届きにくい部分について、ドローンを使って可視化することで注意を促している。

休業損害の事故も増加している。工場で1つしかないラインがボトルネックとなってしまうケースだったり、1社しかない取引先からの原材料納入が滞ることで商品を供給できないといったケースがよくある。最近の中国では「賠償意識」が年々高まっており、製造物責任で賠償請求されるケースも非常に増えている。

通勤途中の交通事故も多い。中国では自転車にバッテリーを搭載した電動バイクで出勤する人が大半を占める。バッテリーを2つ積み、7、80キロのスピードがでる危ない道具を無免許で運転できてしまう。事故の遺族が工場を取り囲んで操業させない、見舞金を手に入れるまで帰らないといったケースもある。7. 事故が起きる背景

事故が起きる背景としては、自然災害以外ではヒューマンエラーが圧倒的に多い。日本の製造現場では「ヒヤリ・ハット」の意識が浸透しているが、中国では「危なかったけれど、事故が起きていないから問題ない」と考えるような文化があり、実際に大きな問題が起こるまでは何もしないのだ。中国は「危機管理」の文化だと言われており、事前に「リスクを予防する」といった点にまで考えが及んでいないことが課題だ。何か起こると「突然機械が停止して」、「突然、暴風雨が来て」と言って言い訳をしているように聞こえるが、それが1つの文化だ。弊社では、弊社の現地中国人スタッフをも含め「本当に突然来たの?」、「不安全な行動だとか、不安全な状態があったから起きたのでは?」と問いたり、危険予知トレーニングをするなどしてリスク対策の考えを醸成している所だ。

8. まとめ ~逃げずに理解せよ、リスクを取ることも必要~

日系企業の今後の対応策について、私の考えを述べて本日の結びとしたい。

まず大事なことは、中国に進出することの目的を再確認すべきだ。安価な労働力だけを求めて進出するというのは時代遅れであろう。中国の賃金は平均すると4~5%の昇給率と思われる。同じだけ売り上げが増えていないのであれば考え直すべきとも考える。

本社と現地の一体化も大事だ。先ほど、OKY(お前・来て・やってみろ)という例え話をしたが、最近ではTKY(てめー・来て・やってみろ)、KKY(貴様・来て・やってみろ)といった風に日本本社に対する風当たりは年々強くなっている。現地の意見をきちんと日本側でくみ取り、グローバルな対応をしないといけない。私自身が現地で見ていると、スピード感を持ってやっている会社は、役員自らが中国に派遣され、現地で迅速な陣頭指揮を執っている。やはり今後の中国ビジネスにスピード感は大事だ。

現地には中国語がしっかりできる者を派遣するか、派遣した後にしっかりと覚えさせる必要もある。日本語だけで生活できることに甘えず、現地の従業員との関係をはじめ、地元・政府・公安・近隣企業等とのコミュティづくりやネットワーク拡充にも努めるべきだ。正確な情報収集や迅速な判断は日本語だけでは絶対に不十分だし、日本の当たり前だけで物事を判断してはいけない。

現地スタッフを育てていくことも今後の重要な課題であろう。現地スタッフ個人の能力は高いが、組織力やマネジメント力がまだ不足しており、そこに成長の余地がある。日本から赴任させる経験の若い若年層や、役職に応じた動きをしない高齢層は払しょくして、現地スタッフの育成や権限移譲を進めていく必要もあろう。

本日は様々なリスクについてお話したが、「チャイナリスク」という一言で逃げてはいけない。中国では「法や制度の改正が多過ぎる!」との声を聞くが、発展のスピードから考えればむしろ想定内だろう。各地で制度の運用が異なるとの声もあるが、あれだけの国土があれば、むしろ地域特性、文化、風習、教育が違って当たり前だろう。私は日本の方が、良くも悪くも金太郎飴だと感じる。中国の政治体制は不安定だとの声もあるが、一党独裁であるという意味ではむしろ統一されており、日本の不安定さに比べるとある意味では分かりやすいと言えないだろうか。日本として受け入れられない事象、理解できない事柄をすべて「リスク」と言って逃げてはいけない。中国から逃げずに「リスクを取る」という視点を持っていただけたらと思う。中国の大きなマーケットを無視できるならば良いが、ビジネスから中国を切り離すことができないのであれば「理解する」しかない。中国をより一層知るために、ぜひ「来て」、「見て」、「触れて」、そして「感じて」頂ければと思う。中国を知らないことが最大のリスクだ。

(文責:吉田絵里香)