サイト内の現在位置を表示しています。

どう描く-ICTの未来予想図 5Gの海外最新動向

2019年7月12日、「どう描く-ICTの未来予想図 5Gの海外最新動向」と題して、一般財団法人マルチメディア振興センターの飯塚留美氏、三澤かおり氏が講演を行った。以下は講演内容の抄録。

1.はじめに

本日は、海外における5Gの最新動向について、今後開催されるラグビーワールドカップや東京オリンピッに向けて日本はどのように対応すべきか、という視点を踏まえつつご紹介できればと思う。初めに各国の比較を簡単にご紹介した後に、前半は韓国についての詳しいお話を、そして後半では米国と欧州についての包括的な動向についてご説明したい。

2.諸外国の5G導入状況

<アメリカと韓国>

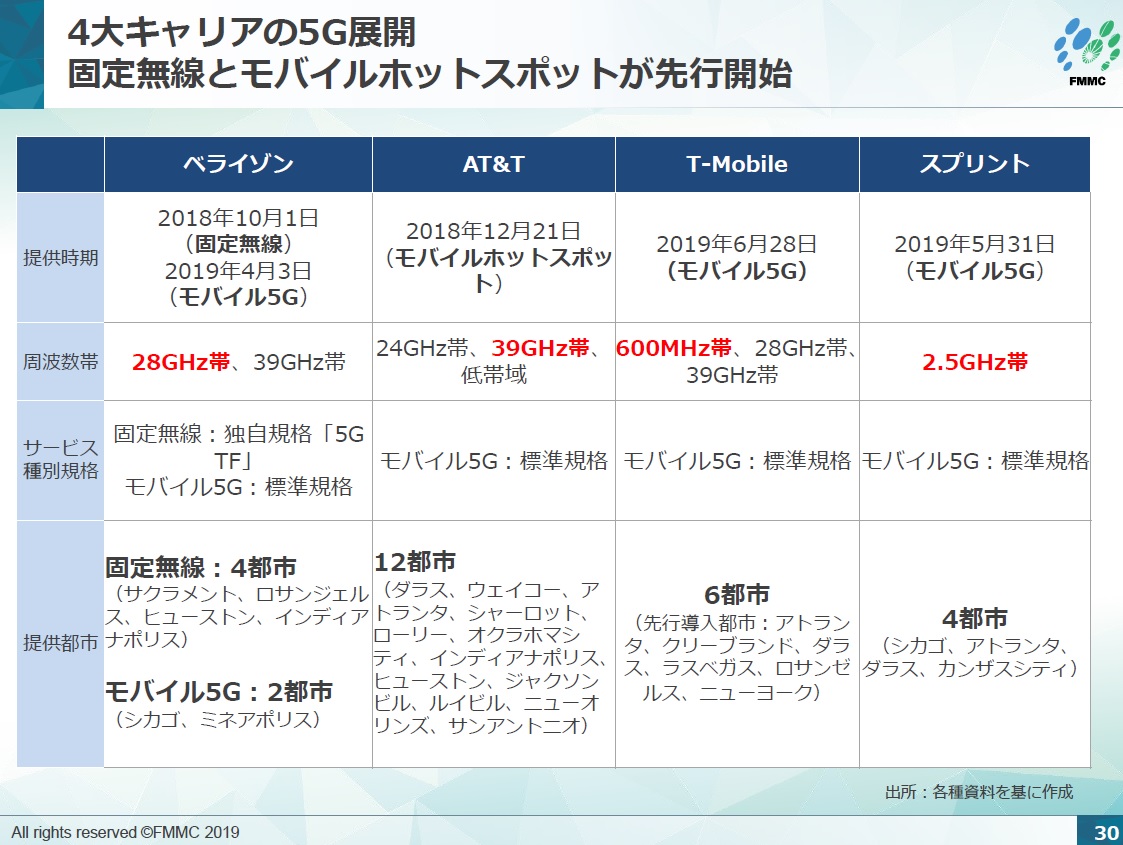

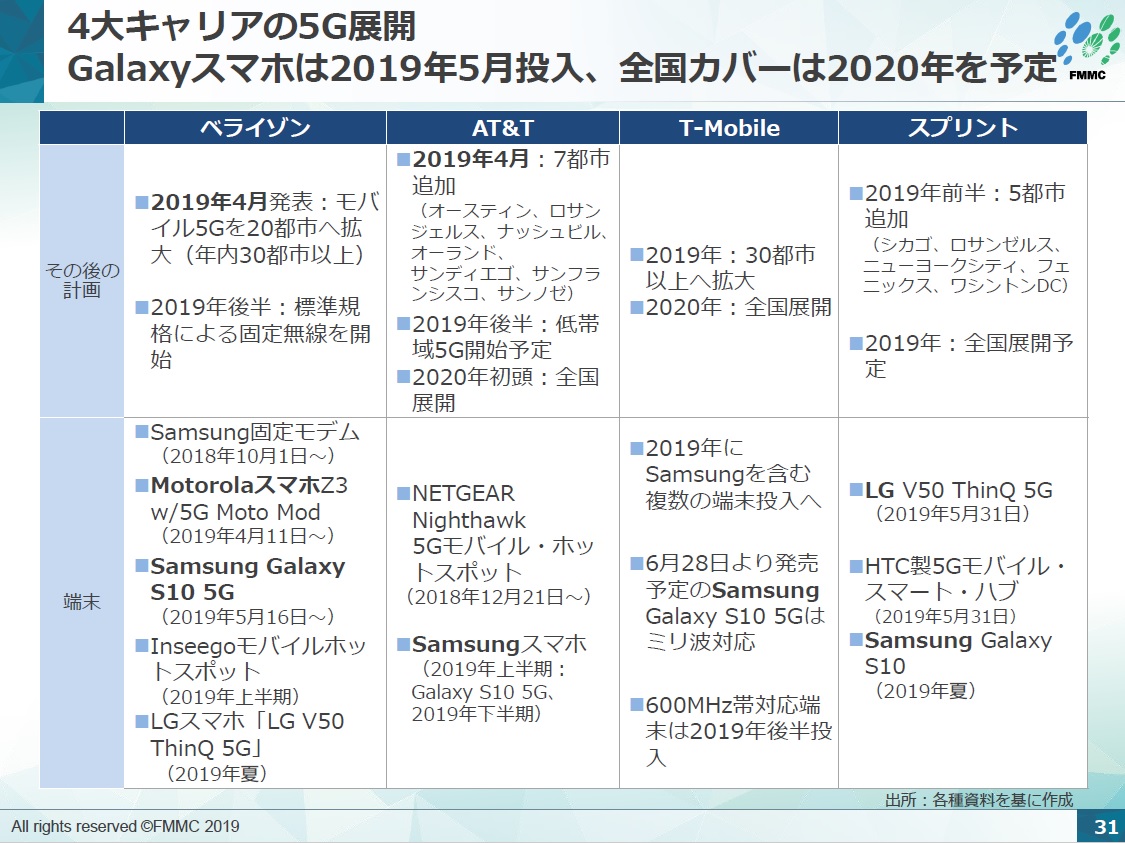

アメリカと韓国は、今年の4月3日に5Gのモバイルサービスを始めた。だが韓国は「世界初」にこだわり、アメリカより少しだけ早い23時(アメリカの朝の営業開始前)にスマホベースの5G商用化をスタートさせている。文在寅大統領自らが演説するなど国をあげての華々しい政府公式イベントも開催された。韓国では通信3社が同日一斉にスタートを切ったが、アメリカでは4月3日にベライゾン、5月31日にスプリント、6月18日にAT&T、そして6月28日にT-Mobileがモバイル5Gを開始し全てのキャリアが出そろった。世界的に見れば、国内全ての全国キャリアがスマホベースの5Gをはじめている国は、いまだに韓国とアメリカだけである。

<ヨーロッパ>

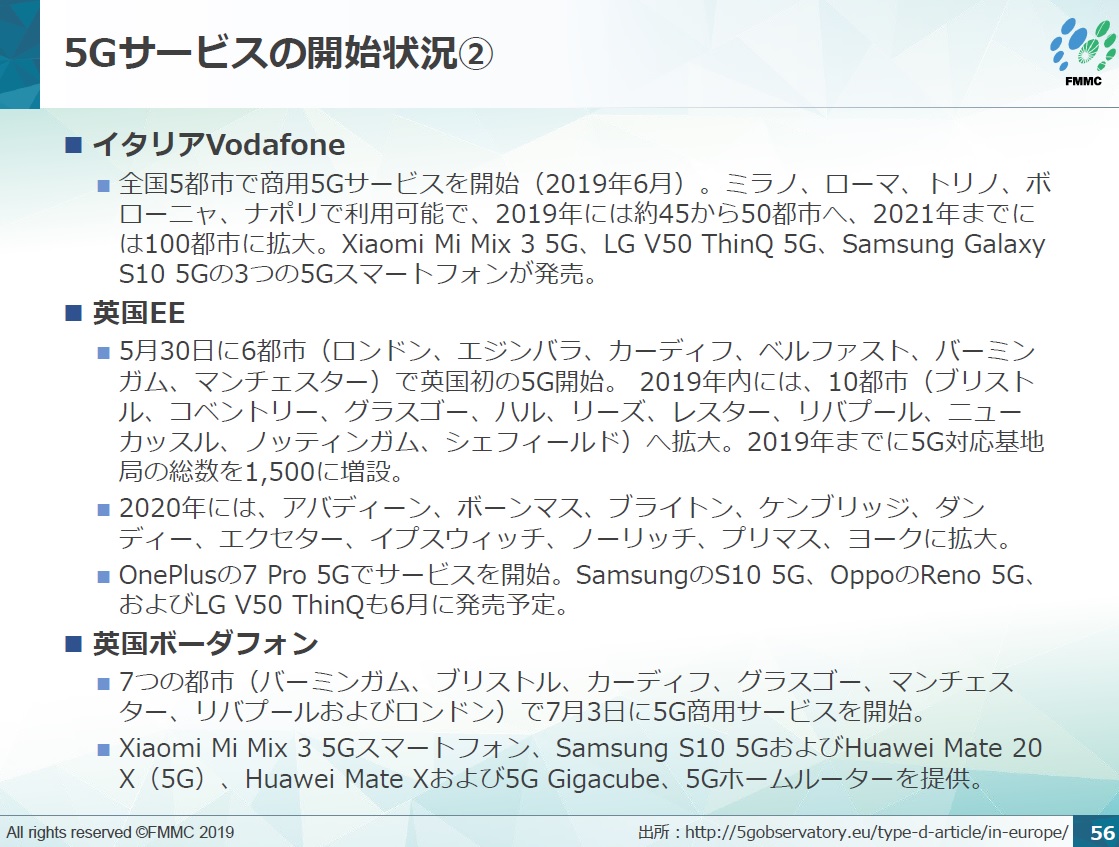

ヨーロッパでは、約10ヵ国が5Gを始めている。英国ではVodafoneが7月3日に7都市でサービスを開始した。ヨーロッパ全体の方針として、EU加盟国は2020年までに少なくとも1つの都市で5Gサービスを開始することが決まっている。そのため一部の国では2019年に限定的に商用化を始めているが、多くの国では2020年以降の商用化に向けて準備を進めている状況にある。

<中国>

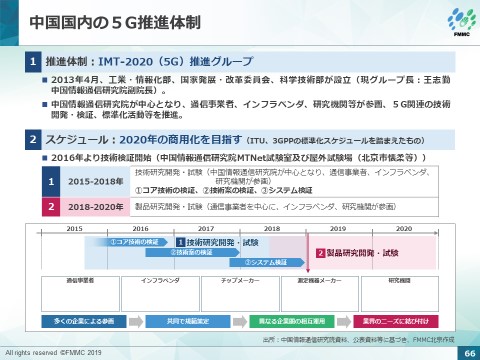

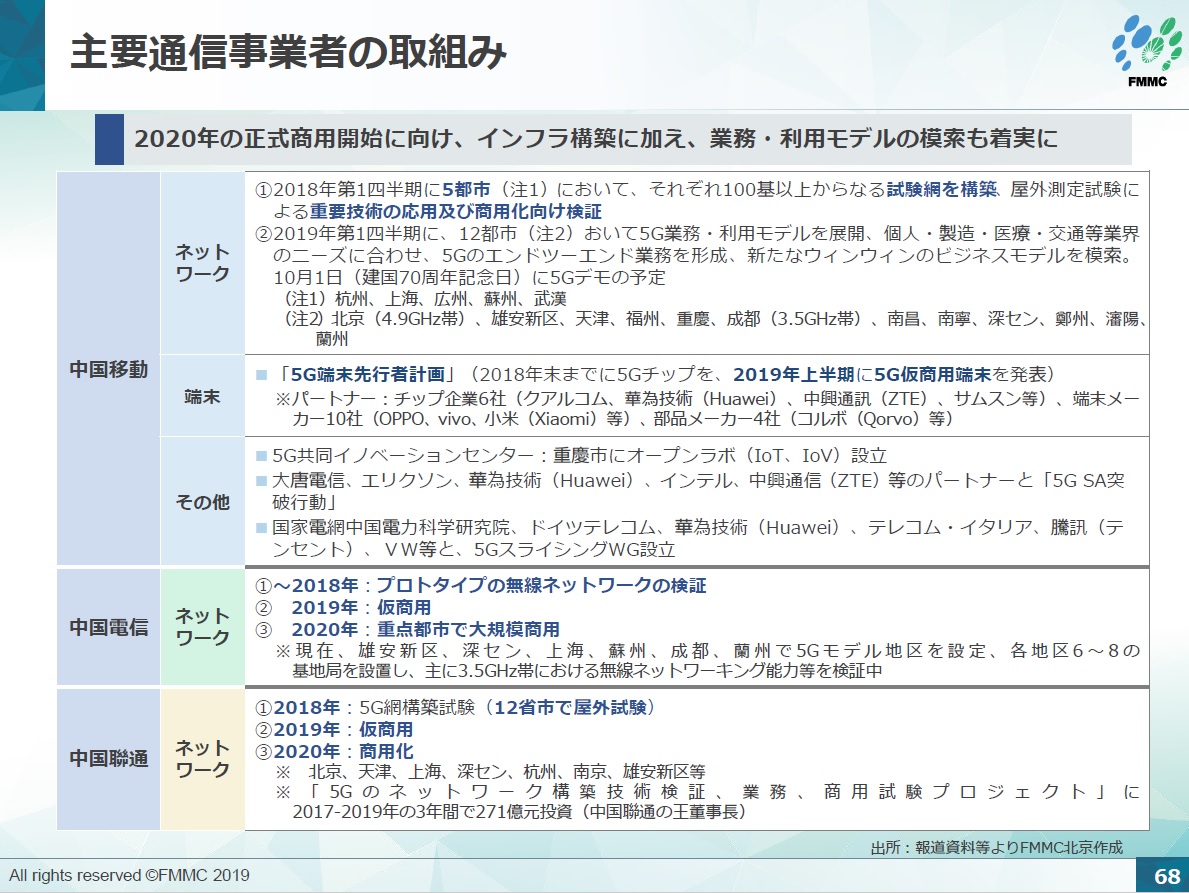

中国は、当初2020年としていた予定を早め今年10月からの5G商用化を予定している(現在スケジュールがさらに前倒しされ、今年9月からの商用化が可能となった)。

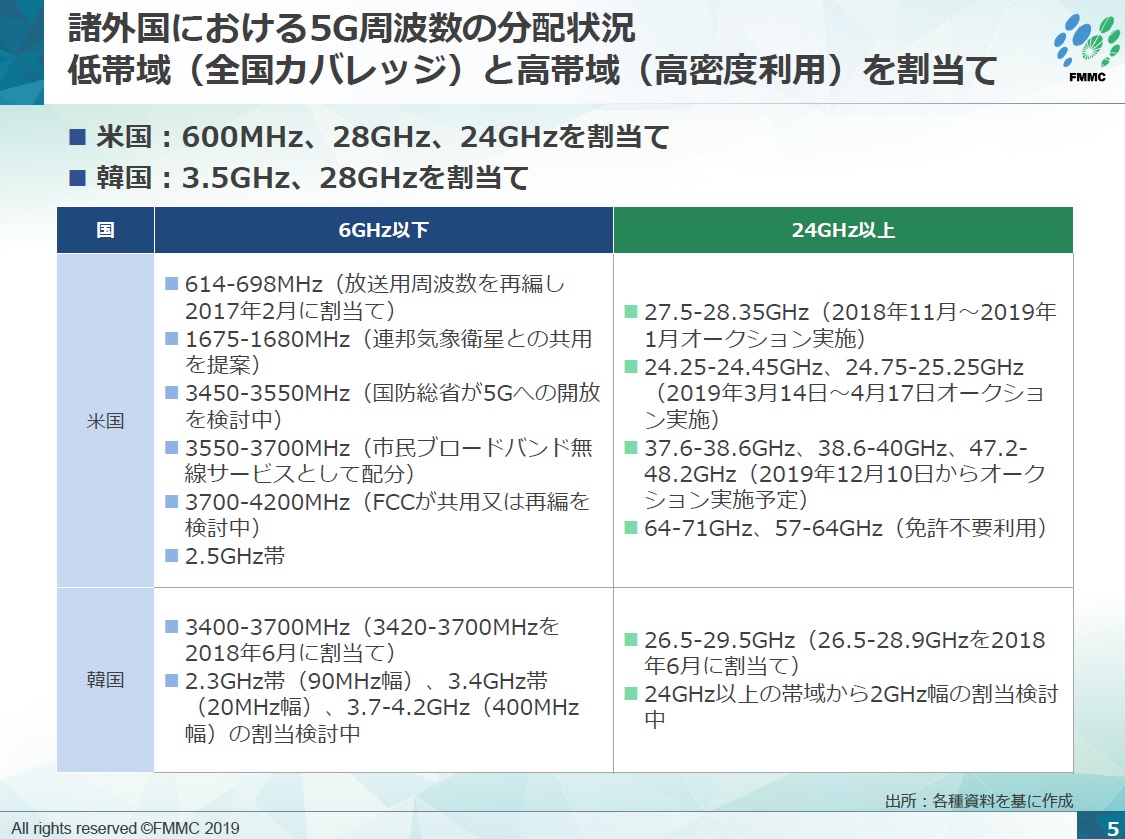

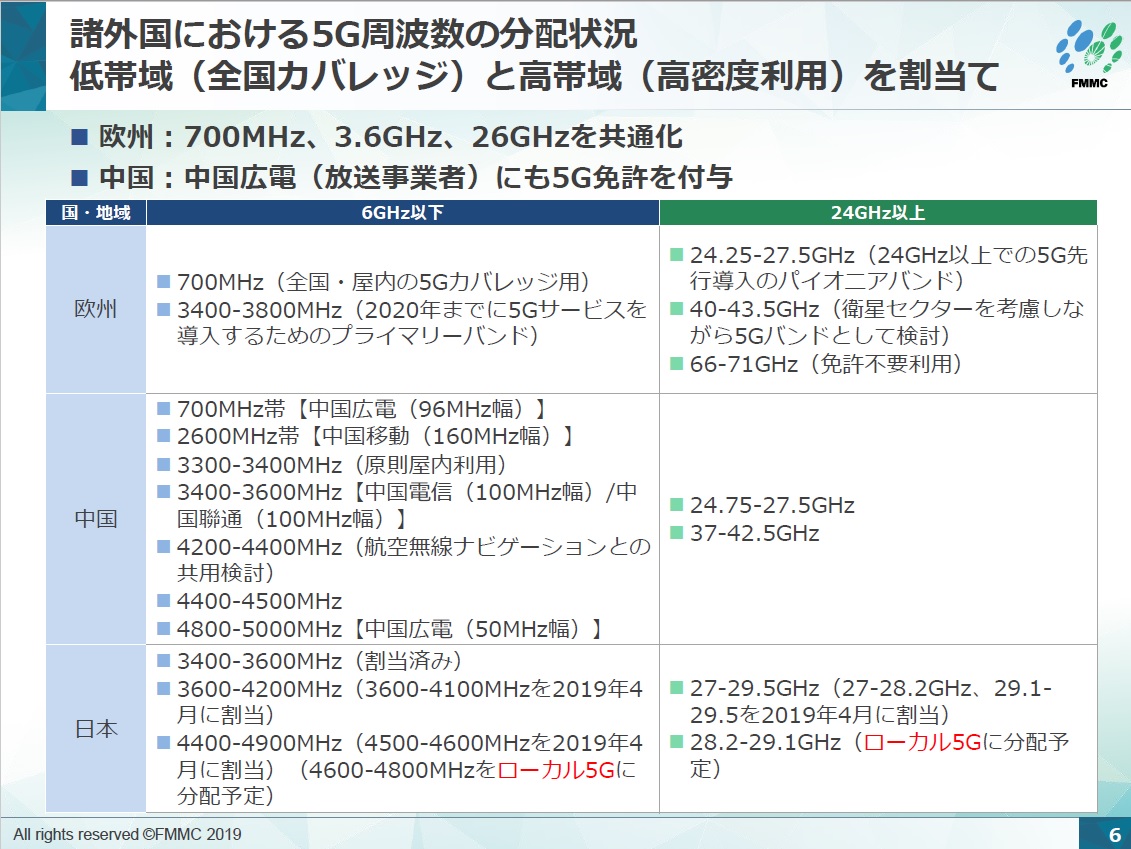

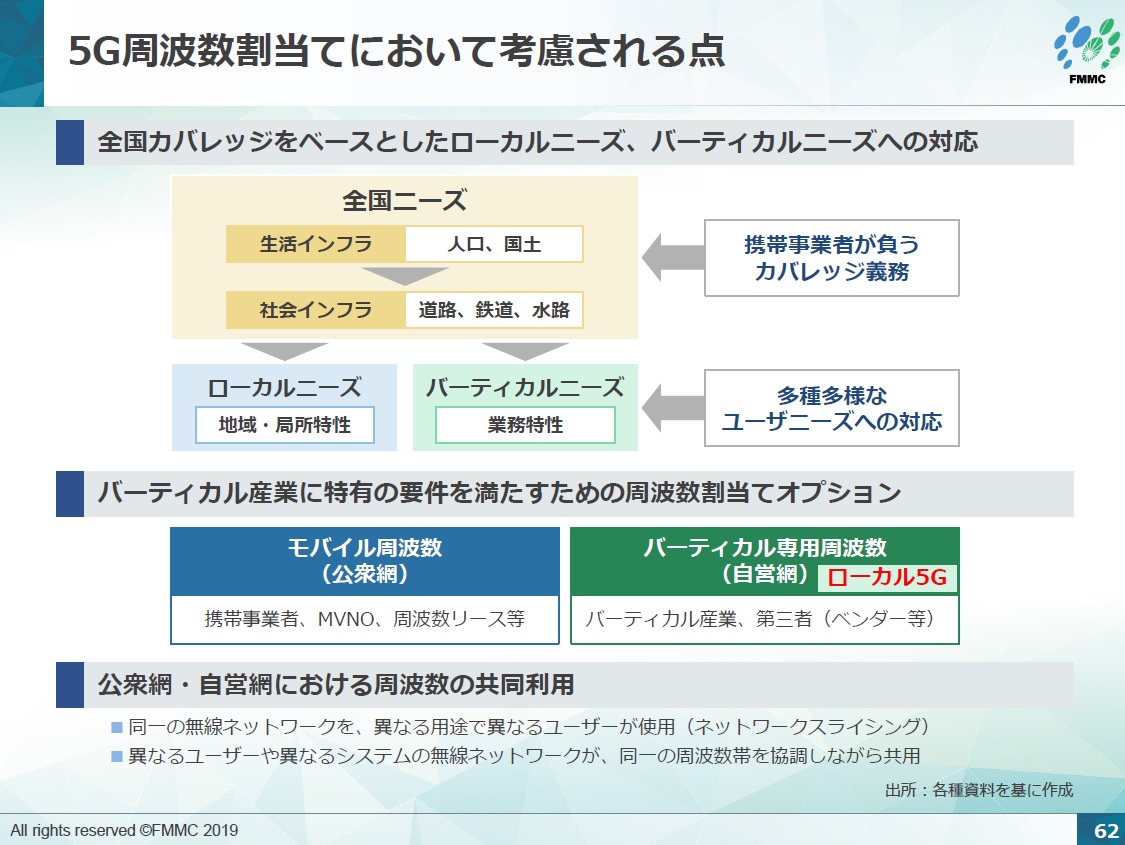

<諸外国における5G周波数の分配状況>

5Gサービスに使っている帯域は、どの国でも低域帯(6GHz以下)と高域帯(24GHz以上のミリ波帯)とを組み合わせて展開している。中国では今年6月に各キャリアへの免許付与が完了し、これからは基地局の展開が進んでいくだろう。日本では今年4月に各キャリアへの5G周波数の割り当てが完了したが、ローカル5Gとして自営網やプライベートで5Gを導入したい企業への割当はまだで、秋以降になる見通しである。

3.韓国の5G動向について

<「世界初」の5Gにこだわる理由>

実質的に5Gのサービス展開が世界で一番早い市場は韓国だ。韓国が5Gの「世界初」に拘ったのには理由がある。朝鮮戦争後のどん底の状態から、ICTによって非常に短い期間で世界最先端の国にのぼりつめた経緯があるからだ。90年代半ばに国を挙げてCDMAの携帯を導入し、国家インフラとして世界に先駆けてブロードバンドの全国ネットワークを整備し、利活用を進めたてきた。

現在の文在寅政権では、第4次産業革命ということで様々な分野にICTを使うことを成長戦略の要としており、ほとんど全てのICTサービスを5Gというインフラの上に乗せようと考えている。その為にまずは5Gを昔の固定ブロードバンド網と同じように世界に先駆けて整備すべく物凄い勢いで進めているのだ。

<韓国のモバイル事業者の現状>

実際に5Gでどのようなサービスが提供されているのかをご説明する前に、韓国の通信業界の現状について少しお話ししたい。

韓国には、SKテレコム、KT、LG U+という大手携帯電話キャリア3社が存在し、日本と同じような競争状況にある。だが韓国のキャリアは、日本や欧米のキャリアと比べて営業利益率が非常に低く、常に10%を下回った状態にあるのが特徴だ。最近では日本でもモバイル料金引き下げが進んでいるが、韓国は日本より早く李明博政権の時から事あるごとにモバイル料金の引き下げが政策的に実施されてきた。韓国のデータ通信利用率は高いが、キャリアの収益率はずっと低いままなので各社は一様に危機感を抱いてきた。5Gを新しいビジネスを乗せるためのインフラとして日本より早くから準備を進めてきた背景には、こうしたキャリアの危機感があった。

<5Gの普及促進・海外展開に向けた政策>

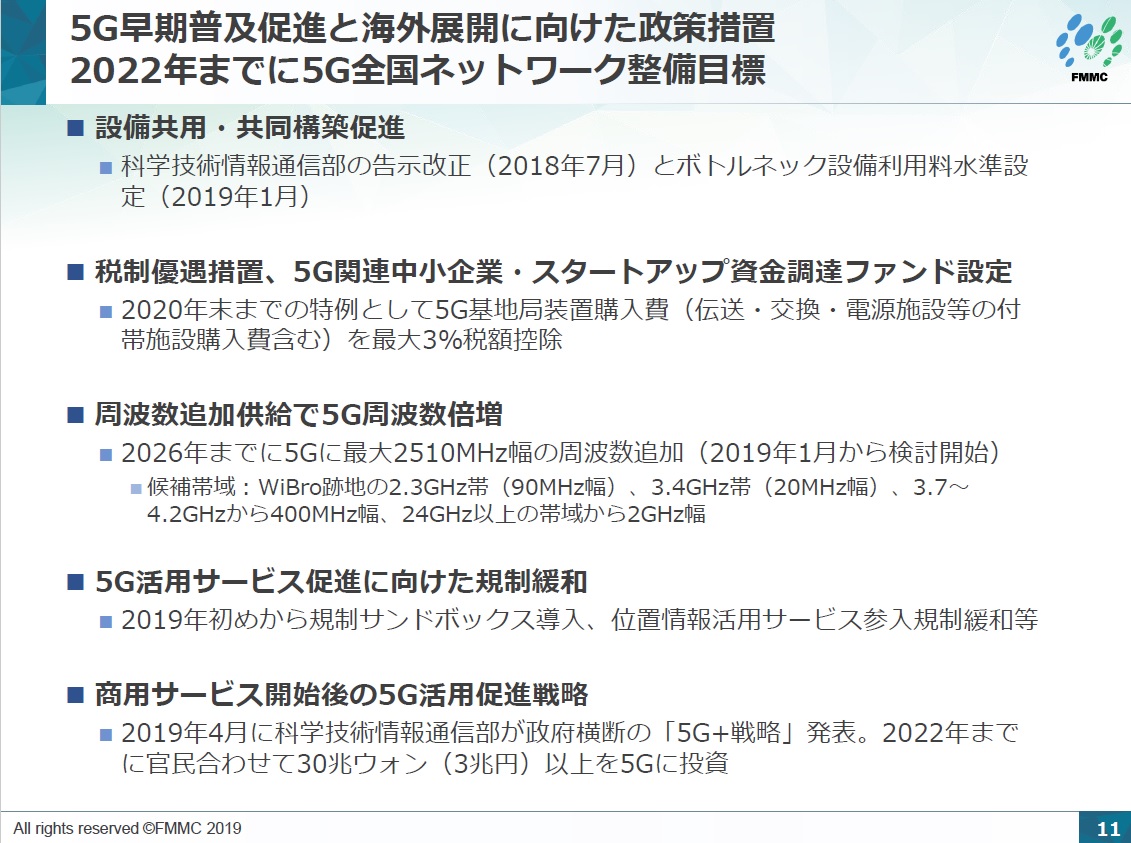

韓国では、2022年までに5Gの全国ネットワークを整備し、早期に普及させるために、規制緩和や税制優遇、周波数の早期割り当てといった各種措置を昨年のうちに進めてきた。

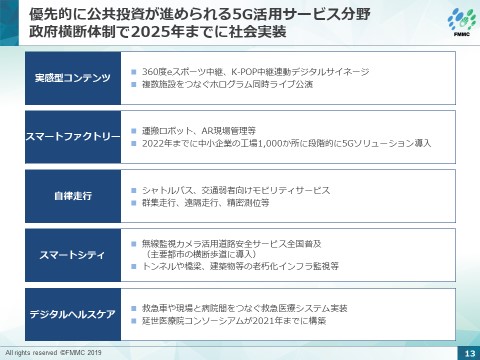

実際に5Gがスタートした今年4月には、5Gの利活用に向けた政府横断の新しい政策「5G+(プラス)戦略」を発表している。政府が重点的に後押しする産業やサービス領域を絞り、年限と数値目標を定めることでスピーディーに進めようというわけだ。中核となる10の産業(ネットワーク装置、5Gスマートフォン、VR・AR、ウェアラブル、スマート監視カメラ、ドローン、ロボット、5GV2X、情報セキュリティ、エッジコンピューティング)と5つのサービス領域(実感型コンテンツ、スマートファクトリー、自律走行車、スマートシティ、デジタルヘルスケア)について優先的に公共投資を進めている。

<韓国携帯キャリア3社による5Gサービスの特徴>

実際に始まったサービスは、コンシューマー向け(BtoC)よりも法人向け(BtoB)や公共向け(BtoG)の分野が多いのが特徴だ。BtoB、BtoGとして「スマートファクトリー」、「スマートシティ」、「ヘルスケア」などが、BtoCではVR/ARを活用した「eスポーツ」、「コンサート中継」、「ゲーム」などのエンタメ系サービスが中心となっている。

コンシューマー向け

「eスポーツ」、「コンサート中継」、「ゲーム」など、AR/VRを使ったエンタメ系サービスがコンシューマー向けの中心になっている。スポーツでは特にプロ野球とゴルフに力が入れられている。

BtoC向けのモバイル通信料金は、LTEであれば大体日本と同じくらいだが、5Gでは、一番安いプランで5,500円位、高くて1万2~3千円だが、5Gを楽しみたい場合には8千円位のプランを選べばデータ無制限で使える。どこのキャリアでもおおよそ同じ体系だ。6月中旬の時点で約100万人が5Gを利用しているが、KT社の例では、8割のユーザーが8千円以上のデータ無制限プランに入っており、2~30代のみならず中高年にも人気だそうだ。端末は、サムスン製とLG電子製の2種類が発売されており、定価だと日本円で12万~15万円位だが、8千円以上の高い料金プランに入るとキャリアによる補助金(割引:週ベースでかなり変化)が受けられ大体半額位で端末が買えるようだ。ただし韓国には、端末を定価で買う場合には通信料金が25%割引になるというルールがあるのが特徴だ。端末の値引き競争で加入者はどんどん増えている。第3弾、4弾の端末も発売され、年内には数機種が選べるようになるだろう。

法人向け

韓国の通信事業者は、法人専用の5Gサービスに力を入れている。

KT社の場合、一般加入者網とは別に「法人専用ネットワーク(専用端末のみでアクセス可能)」を用意しており、「セキュリティ」を売りにしている。既に現代重工グループのスマートファクトリーや物流配送企業への導入が決定しており、今後も製造業、医療、流通、放送・メディア分野での普及拡大を狙っている。

SKテレコム社でも法人向けの5Gサービス構築し、すべての産業への導入を予定している。ソウル市内にある第1号のスマートオフィスは、販売に先駆けて外国メディアに開放されていることから、取材ポイントとなっている。これまでのオフィスとの一番の違いはケーブルがないことだ。スマホ1台で全ての業務をこなす環境が今後広がっていくだろう。SKテレコム、サムスン電子、シスコの3社が組んで、年内にトータルソリューションとしてパッッケージを売っていくとのことである。2020年2月に完成予定のスマート病院では、ARによる院内案内システムや隔離病棟の入院患者にホログラムで面会できるシステム等が出来るそうだ。陸軍士官学校にも5Gネットワークを張り巡らせ、AR/VR活用の戦闘訓練やIoT活用のウェアラブル体力管理システムなどが導入されるようだ。

中小企業向け

自動車部品専門の中小企業であるミョンファ工業社では、2018年12月からSKテレコム社のスマートファクトリーソリューションを導入している。コンベアーの上を流れる部品を多角度から高画質カメラで24枚撮影し、映像を5G網でクラウドサーバーに送り、サーバー内でAIを使って瞬時に不良部品を検出している。このような仕組みが韓国の中小企業へ広がっていくことが予想されるが、時期的には今年よりも来年との見方が有力だ。

公共向け

ソウル市内では、SKテレコムのソリューションを使った次世代交通システムの実証実験が行われている。5G専用の端末を付けた車が、道路や信号にあるセンサーから道路の陥没や斜め横断する人の情報を捉えて事前に危険を察知できる仕組みを構築中で、今年後半から稼働する予定になっている。

<5Gのネットワー・ベンダー>

ネットワークベンダーとして、携帯事業者3社共に、サムスン、エリクソン、ノキアの3社を選定している。LG U+では唯一ファーフェイを使っている。昨今の米中問題によってファーウェイを排除する国もあるが、今のところ韓国での影響はない。実は5月10日にアメリカ政府より韓国に圧力がかかったという話もあるが、今ところ韓国政府が具体的に排除に動いたという話は聞かない。

<韓国のまとめ>

韓国のIT分野は、5Gをはじめ、日本の1年先を走っているものが多い。今の韓国の現状を見ると、日本が今後、半年から1年後に直面しうる課題が見えてくる。韓国の5Gユーザー(コンシューマー)は既に100万人を突破し、年内に300万人に達する見込みだが、サービス面ではBtoCよりもBtoBへの期待が高い。特に、政府の支援制度も整備されているスマートファクトリーやスマートオフィスへの関心が高い。スマートシティもかなり進むと思われる。サービス開始前から、3社共に端末が高くてキラーサービスがないことなどが課題であると言われてきたが、始まってみれば意外とBtoCの出足は好調であった。課題としては、サービス開始直後には、新しいネットワークであることから不安定で通信が繋がりにくかったり、すぐに切れてしまったり、繋がっていないのに端末に5Gと表示されるといったようなトラブルもあったが、5月中旬にはすべて解消している。サービス勧誘・加入時の代理店教育がきちんとされておらず、5Gが使えない地域で5Gを勧誘してしまったといいうトラブルもあったようだが、こういった問題点を官民で共有する体制、タスクフォースが早くに立ち上がっている。毎週ベースで商用化後の問題を話し合い、何か問題があればすぐに対応している。

このように、韓国では官民や省庁を横断しての体制が出来ており、政策支援制度も整っていることから、スマートファクトリーやスマートシティで今後も世界に先行していく可能性が高いだろう。

4.欧米の5G動向について

<アメリカ>

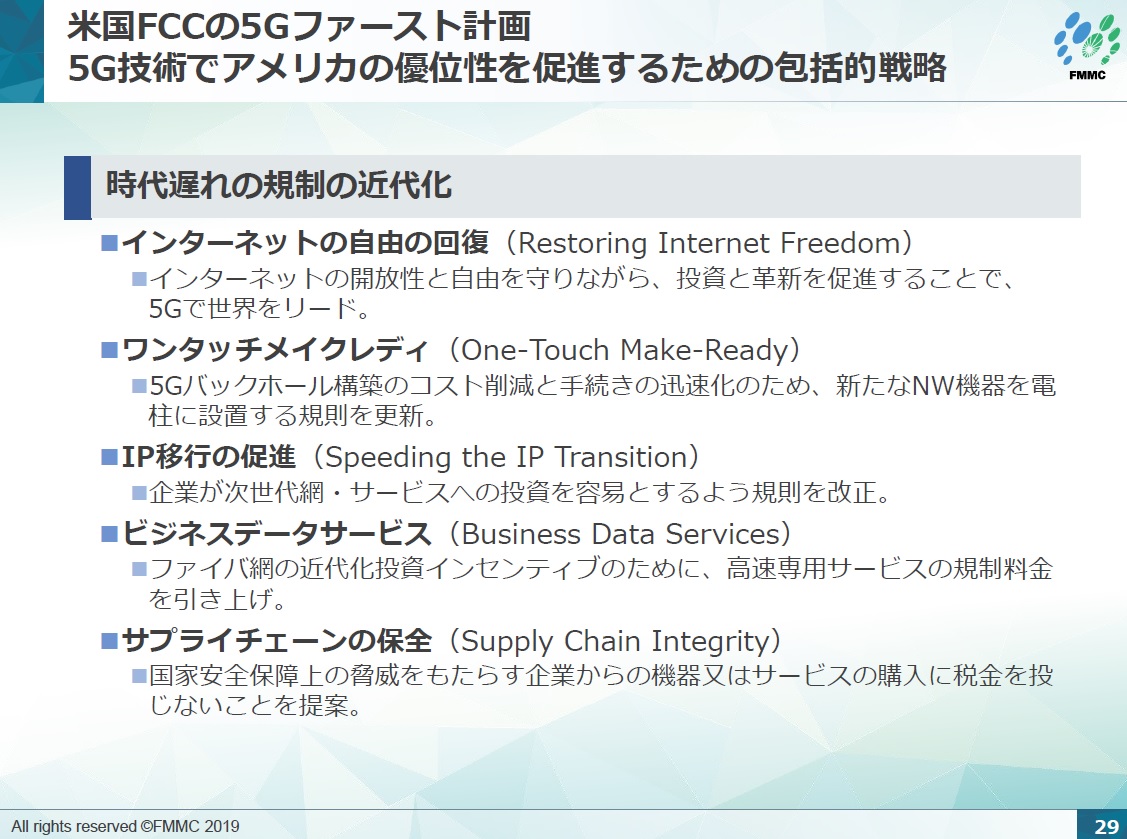

FCCの「5Gファーストプラン」

韓国は官民一体で5Gを進めていくという体制がある一方、アメリカは基本的に市場原理に基づく競争で進めていくという方針だ。そのため、例えば日本の5Gモバイルフォーラムの様な促進団体を作るということはしていないが、FCC(連邦通信委員会)が「5Gファーストプラン」を明文化することによって、規制緩和により5Gをバックアップするという立場をとっている。5Gファーストプランは3つのカテゴリーに分かれており、その1つが周波数をいかにたくさん市場に投入するかという点、もう1つがインフラ政策だ。後者について、FCCは規制緩和によって地方自治体及び関連する政府機関が審査手続きを簡素化し迅速に許可を出せるようなルールを採っている。5Gファーストプランの3つ目の柱が「時代遅れの規制」を近代化しようという内容で、5G技術でアメリカの優位性を促進するための包括的戦略として5つの項目を掲げ、例えば「安全保障上の脅威をもたらす企業からの機器またはサービスの購入に税金を投じないこと」といった提案も含まれている。

4大キャリアの5G展開

ベライゾンは、昨年10月の段階で固定無線のサービスを始めている。アメリカのブロードバンド市場はケーブル会社の牙城になっているため、ベライゾンに限らず各社共にケーブル会社に対抗するための手段として5G固定無線でブロードバンド市場シェアを少しでも取っていこうと考えている。どのキャリアも既にモバイル5Gのサービスを開始している。主要都市から順に広め、2020年までに全国の主要都市で使えるようにする計画だ。端末は、韓国同様にサムスン、LGなど韓国製が占めている。

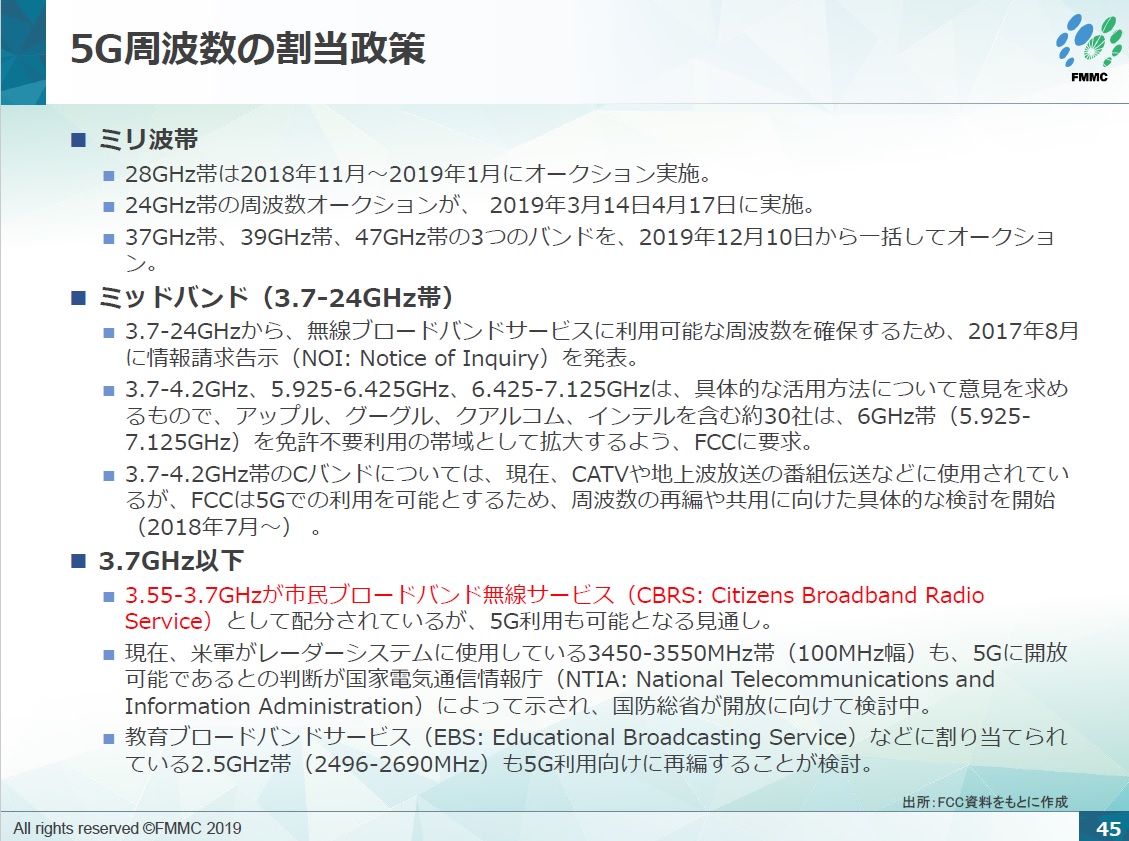

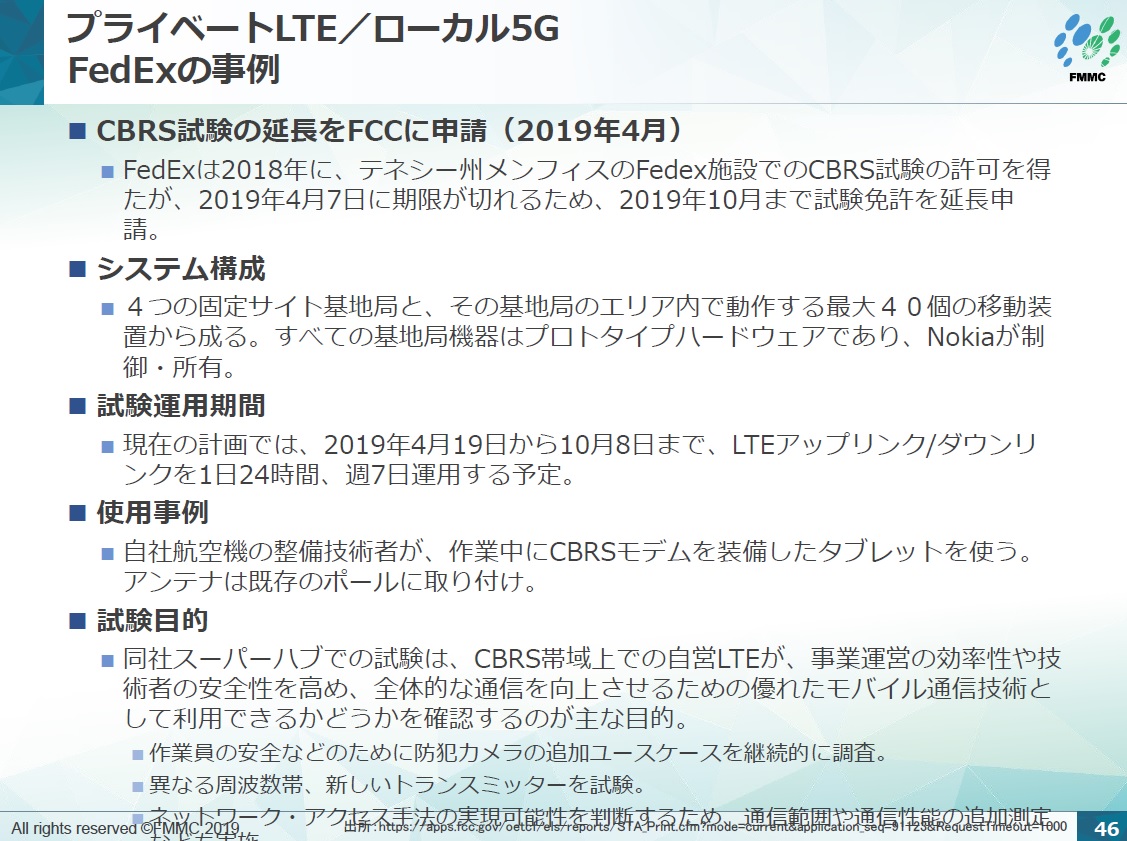

アメリカの場合、オークションによる携帯キャリアへの電波割り当てのほかに、電気通信事業として使うことを目的としなくても、オークションに参加すればプライベート利用目的で電波を取得することも可能だ。5G周波数では全国を約450から1500に分割した区域ごとに免許が付与される仕組みになっている。中小零細の免許人に対しては、割引を適用することで少しでも周波数の獲得コストを下げ、多様な事業者、多様なユーザーが参入できるようにしているのもアメリカの特徴である。

<ヨーロッパ>

5Gアクションプラン

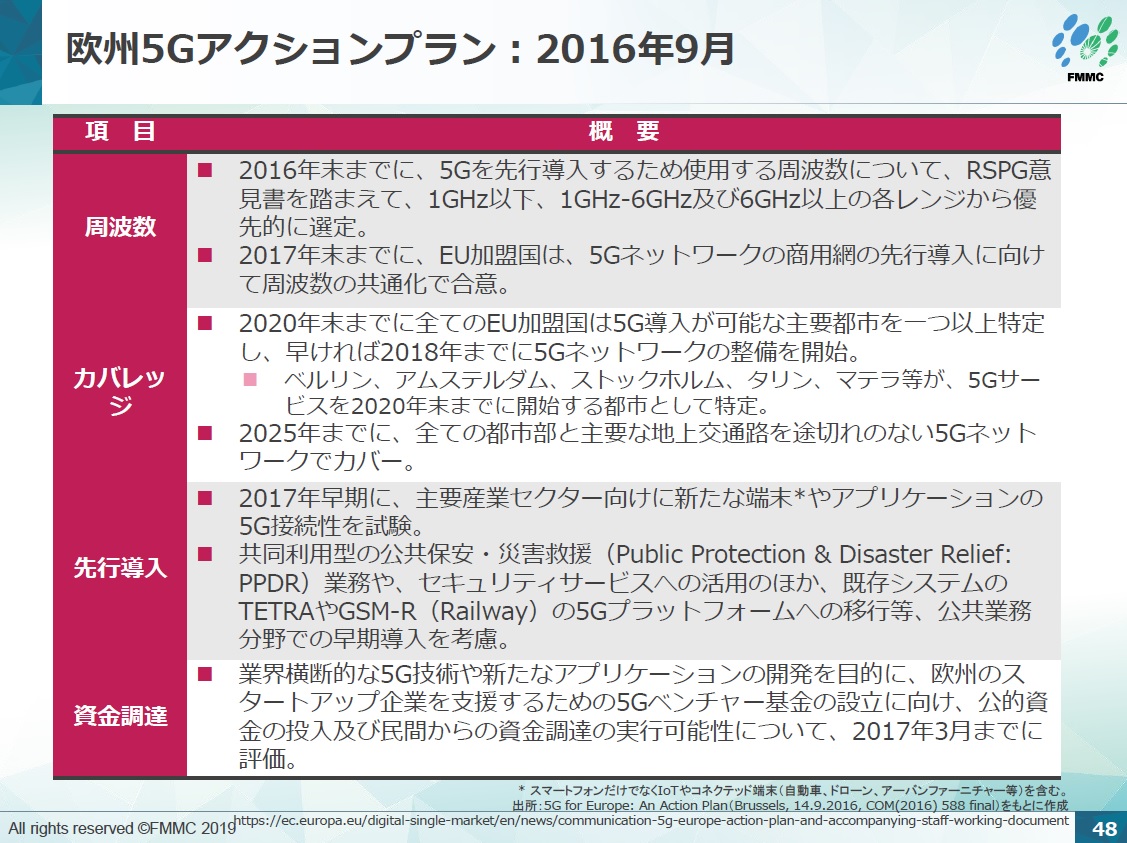

ヨーロッパでは、各国の足並みを揃えるために2016年の段階で「5Gアクションプラン」が策定され、現在もこのプランをベースに5G導入の戦略が進められている。ヨーロッパの特徴は、初めから社会インフラとして5Gを組み込もうとしている点だ。公共交通や都市など社会インフラにいかに5Gを実装し、いかに効率的で快適なシステムとして整備していくかを考えている。

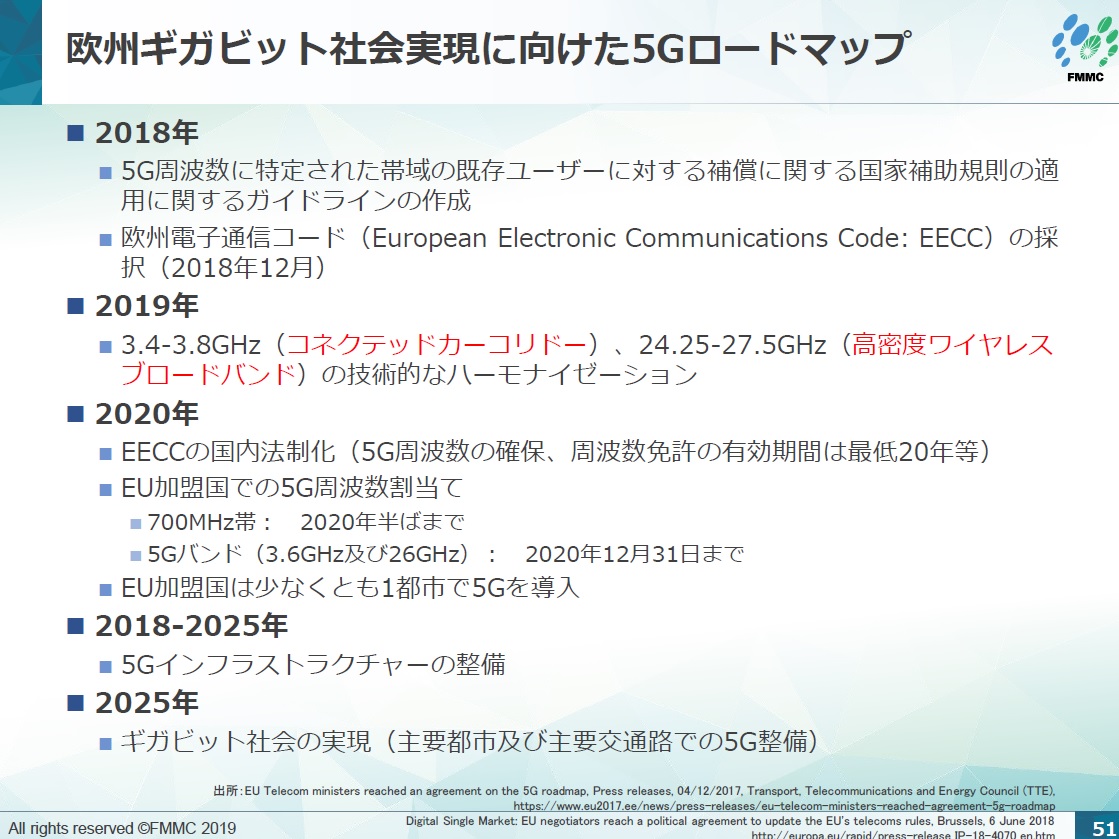

5Gロードマップ

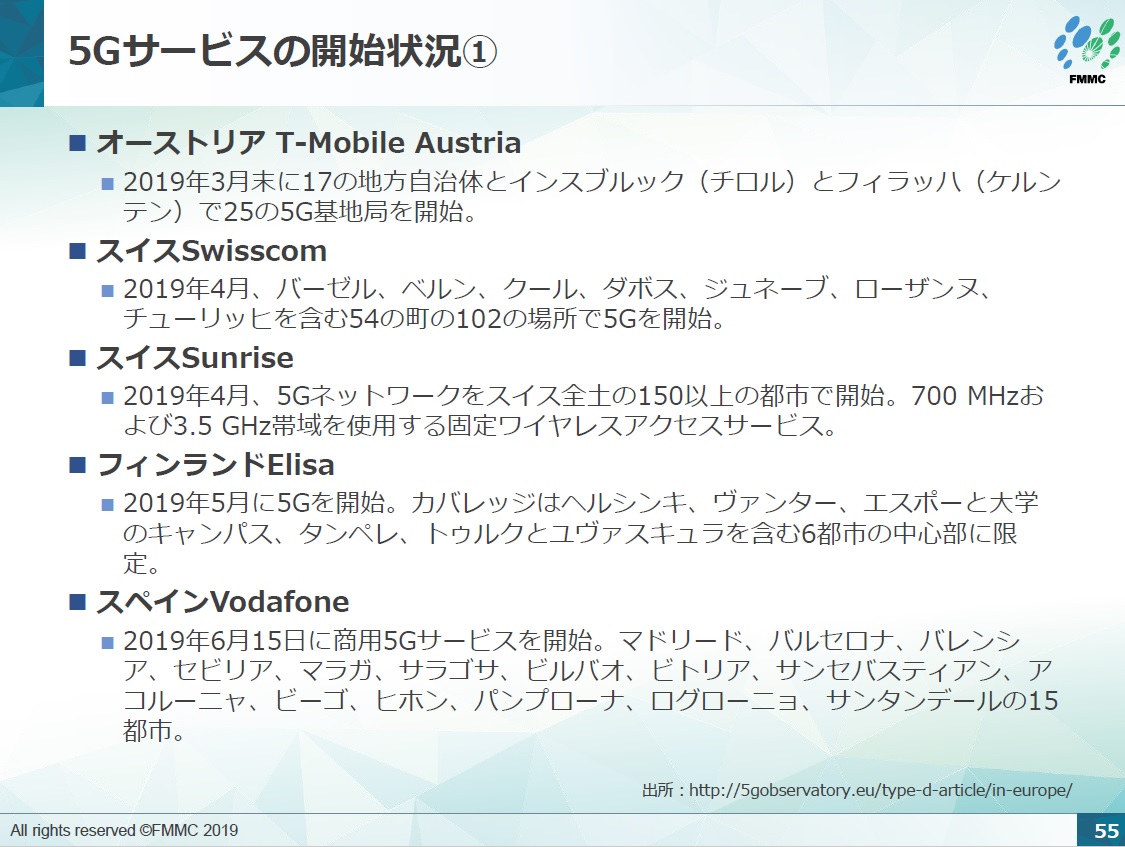

先ほどのアクションプランをベースに欧州で策定されたのが「5Gロードマップ」だ。各国が協調して2020年までに5Gを導入し、2025年までには全ての都市を結ぶ主要道路や高速鉄道が5Gと接続することになっている。また、全ての主要道路を接続して自動運転を実現しようという大きな目標(欧州5Gクロスボーダーコリドー)も掲げている。欧州委員会では、各国の5Gの進捗状況をレポート(欧州5Gスコアーボード)にて四半期ごとに公表している。現時点では、オーストリア、スイス、フィンランド、スペイン、イタリア、英国など、14か国の35都市が5G都市として特定されている。

<各国の5Gサービスの開始状況>

ボーダフォンは、ヨーロッパの主要各国に携帯事業者を持っているため、複数国で実験を出来るのが強みとしており、今年9月に5Gを使ったeスポーツの選手権大会を開催するというアナウンスがあった。また、プレーヤーが国をまたがってゲームをする際に、どこまで遅延を低減できるかというのも大きな課題となりそうだ。

最近の日本のニュース記事を見ると、「日本が世界初のローカル5G」という記事を目にするが、私の認識ではドイツが一番最初に検討を始めたと思う。ドイツでは昨年の時点で、日本がローカル5Gを打ち出す以前に、自営向けに5Gを割り当てるという案を規制当局が打ち出している。ドイツには自動車メーカーや化学メーカーなど、大企業がひしめいている。彼らは自分たちの独自ネットワークを求めておりその声が強く反映された結果だと思う。独自ネットワークを構築されてしまうと、ドイツテレコムなどの携帯事業者は自分たちのビジネスが侵食されてしまう為、携帯のネットワークを使っても、プライベートLTE、プライベート5Gを構築できるということを宣伝している。ドイツと異なり、フランスにおいては自営用の電波は当面割り当てない方針のようだ。

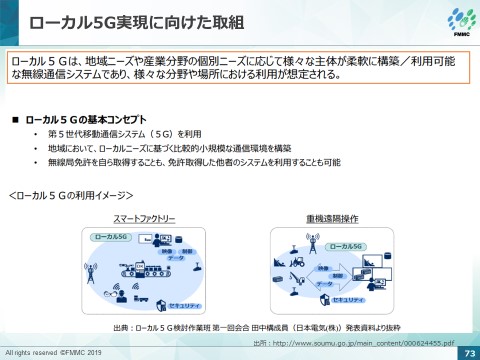

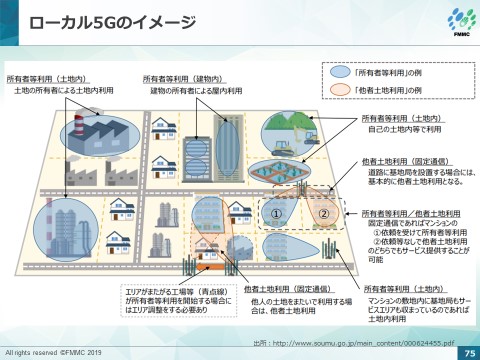

最後に、中国の5G推進体制と主要通信事業者の取り組み、日本におけるローカル5G実現に向けた取り組みとイメージについて、資料にまとめたものをご紹介して結びとしたい。

<中国>

<日本>

(文責:吉田絵里香)