サイト内の現在位置を表示しています。

ビッグデータ都市貴陽と大湾区構想(深圳、マカオ、香港)の最新事情

2019年9月19日、「ビッグデータ都市貴陽と大湾区構想(深圳、マカオ、香港)の最新事情」と題して、弊社の原田泉、大平公一郎が講演を行った。以下は講演内容の抄録。

はじめに

我々は中国の貴陽市/貴安新区(7月30日~8月1日)、深圳(8月1日~8月3日)、マカオ(8月3日~8月5日)、香港(8月5日~7日)へと視察に行ってきた。貴陽へは北京から飛行機で、貴陽から深圳までは新幹線/高速鉄道で、深圳からマカオまでは高速フェリーで、マカオから香港までは本日ご紹介する大湾区構想の目玉の一つである55キロの大橋/ハイウェイを通って車で移動した。香港に着いたちょうどその日の晩にデモに遭遇した。本日はそういった体験談を交えながら、前半の第一部では私(原田)より「ビッグデータ都市 貴陽市・貴安新区」について、後半の第二部では大平より「深圳、マカオ、香港と粤港澳大湾区発展計画」についてお話させていただきたいと思う。

1.ビッグデータ都市 貴陽市・貴安新区

<貴州省の概要>

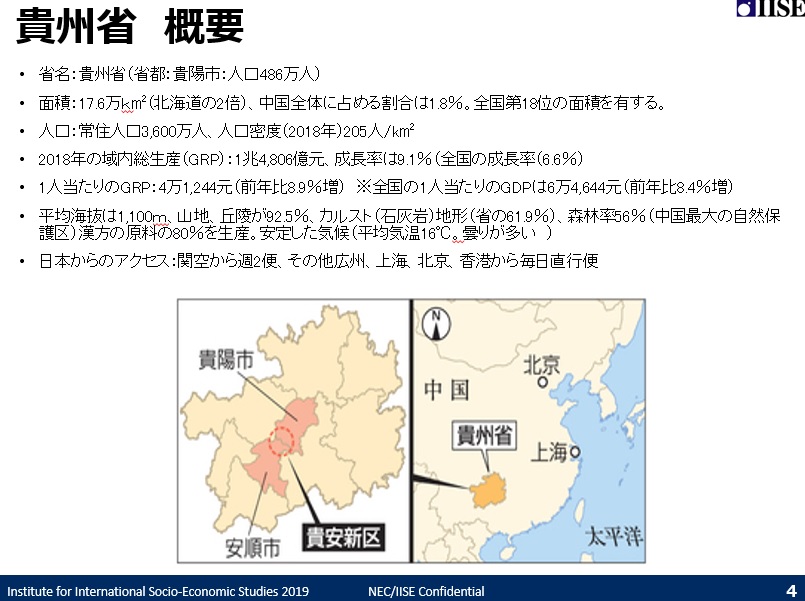

貴陽市のある貴州省は四川省の南に位置しており、面積は北海道の2倍ほど、人口は約500万人だ。貴州は茅台(まおたい)酒で有名だからお酒が好きな方であればご存じだろう。かつて貴州と言えば安徽省と並んであまり豊かではない地域を想像される方も多いかも知れないが、近年は急速に成長し大変脚光を浴びている。国内外からの投資も増えている。

貴州省の中でも貴陽市は、平均海抜が1100mの山岳地域にある。平均気温が約16度と涼しく、水の資源が豊富なのでデータセンターの立地に適している。コンピューターを冷やしたり、電力を確保したりするのに大変都合がよい。データセンターがある一方で、貴州の大きな部分は自然保護区として自然を残したままにしている。貴州の隣、四川省の成都は中国の漢方薬の一大市場として知られている。実はその四川の漢方薬の約80%の原料を供給しているのがこの貴州省の山々なのである。この山には今でも17の少数民族が暮らしているが、人口の半分以上は漢族で、少数民族の方々は主に農業や観光業をしながら暮らしているそうだ。

<なぜビッグデータなのか>

貴陽市は、近年ビッグデータ都市として注目されている。全国に120ほどのハイテク産業の開発区(高新区)があるが、貴陽市が認定されたのは1992年であった。当初は鳴かず飛ばずで、90年代終わりの生産額は最下位であった。ところが2010年代になって、日本も含め世界中で「ビックデータ」がもてはやされるようになった頃に、中国政府もまた動きだした。貴陽市をビッグデータ主導によるイノベーション型都市にするために、北京市の常務委員を務めハイテクに熟知していた陳剛氏が2013年に市長に就任したのである。これをきっかけとして、翌2014年には貴陽市でビッグデータ産業のプロモーションイベントが開催された。中央政府はこの2014年をビッグデータ元年と位置付け、習近平国家主席も貴陽市を視察に訪れている。また、創業者が貴州省出身の華為(ファーウェイ)は、一大拠点にすべくデータセンターや別荘の予定地を貴安新区に確保したり、華為大学など教育機関を作る構想を練ったりしている。中国のIT企業のみならず、マイクロソフトやアップルといった世界の企業もデータセンターを置いている。

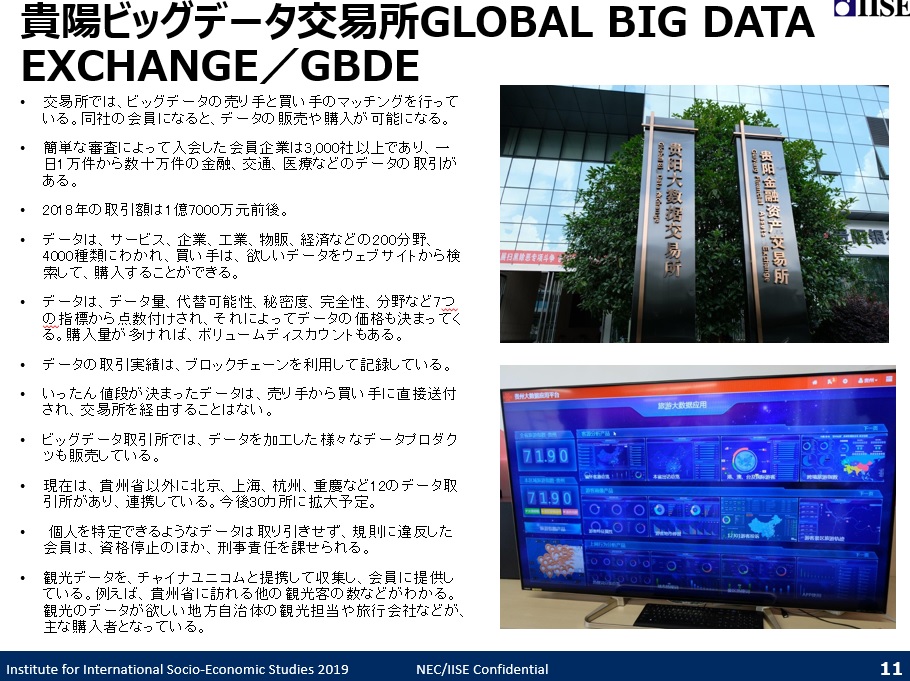

今回、貴陽市にある「ビッグデータ交易所」を視察した。北京、上海、広州、重慶など12ある交易所の1つだ。簡単な審査に通った3千社ほどが会員として登録しており、1日1万~数十万、昨年1年間で1億7千万元ぐらいのデータ取引がWeb上で行われている。例えば金融、交通、医療など、200分野、4000種類ほどのデータがあるそうだから、売れそうなデータはすべて売っていると言っても過言ではなかろう。個人情報保護の管理は大変厳格にしており、規則を破れば刑事責任も課せられるとのことであった。

今回のいくつかの訪問を振り返り、中国がなぜハイテク産業の振興に力を入れるのだろうかと考えてみると、一つにはやはり経済成長が鈍っている中で、共産党の正統性を維持するために、ハイテクを振興し社会の利便性向上と貧困対策にこれを利用しようという発想が根底にあるように思われる。

特に農村部の貧困対策に重点を置いているようだ。例えば、今回訪問した朗玛信息 (Longmaster)社(1998年創業)は、元々は通信サービスを手掛けていたが、2012年以降は医療ビジネスを中核としている。同社のスマホ用キットを使えば、貴州省の山岳部などに住んでいて町の病院に行くことが難しい人でも家で血液検査が簡単にできる。また自宅のPCのみならず街角にある施設でも医者との面談が可能だ。遠隔にある都市部の病院には常時100人ほどの医者が待機しており、いつでも問診や相談に応じてもらえる。中国にもアメリカ製の最新の医療機器を備えた病院があり、日本より高い水準の医療が受けられるとも言われているが、実は中国は格差社会で医療を受けられる人と受けられない人の差が激しい。これからの政策として、貧困層にもハイテク産業の恩恵を少しでも与えようという方向にシフトしているのだと感じた。

また、日本企業では、NTTデータが、貴陽市政府、中国科学院軟件研究所と共同で貴陽科恩ビッグデータ先進技術研究院を設立し、次世代スマート交通、環境系IoTを主なテーマとして、共同研究・実証実験を行っている。

<貴安新区の概要>

貴安新区は、貴陽市と安順市の間に位置している(貴陽市の「貴」と安順市の「安」の漢字を使って「貴安」と命名)。新区とは、前述の「高新区」より規模が大きく、8番目の国家級新区として2014年に出来たのがこの「貴安新区」だ。ちなみに一番初めに出来た新区は「浦東新区」である。2017年に出来た河北省の「雄安新区」が19番目で最も新しい。雄安新区は現在、自動運転の実験で有名になっている。

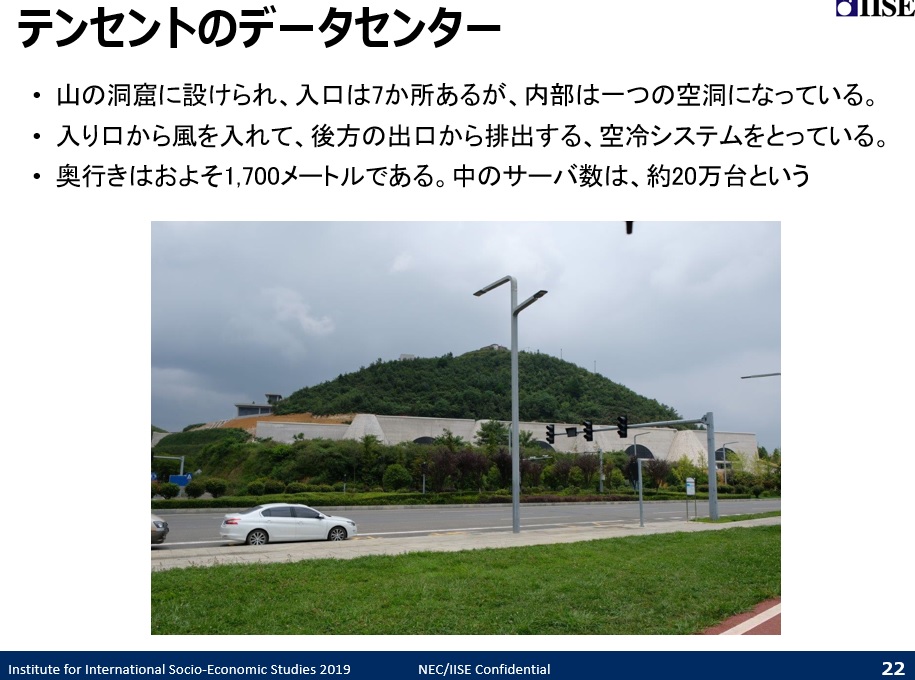

貴安新区は、香川県と同じぐらいの面積があるが半分以上はまだ未開発のまま残されている。前述のように貴安新区は、データセンターには最適な地として、BATH(百度、アリババ、テンセント、フアウェイ)はもちろん海外からアップル、マイクロソフト、クアラコム、フォックスコン、といったICT巨大企業がデータセンターなどの拠点を置き始めた。 テンセントのデータセンターは、山に横穴掘り空冷システムで約20万台のサーバが設置されている。その対面には広大なフアウェイのデータセンター予定地があり、山を削って建屋をたて、近くの川から水を引き冷却を行うという。多くの企業がデータセンターを置いている。

加えてこれらのビックデータを利用する医療やAI、交通関連などの産業も集積を始めているが、まだ実験が中心で稼働している企業事例が少ない。

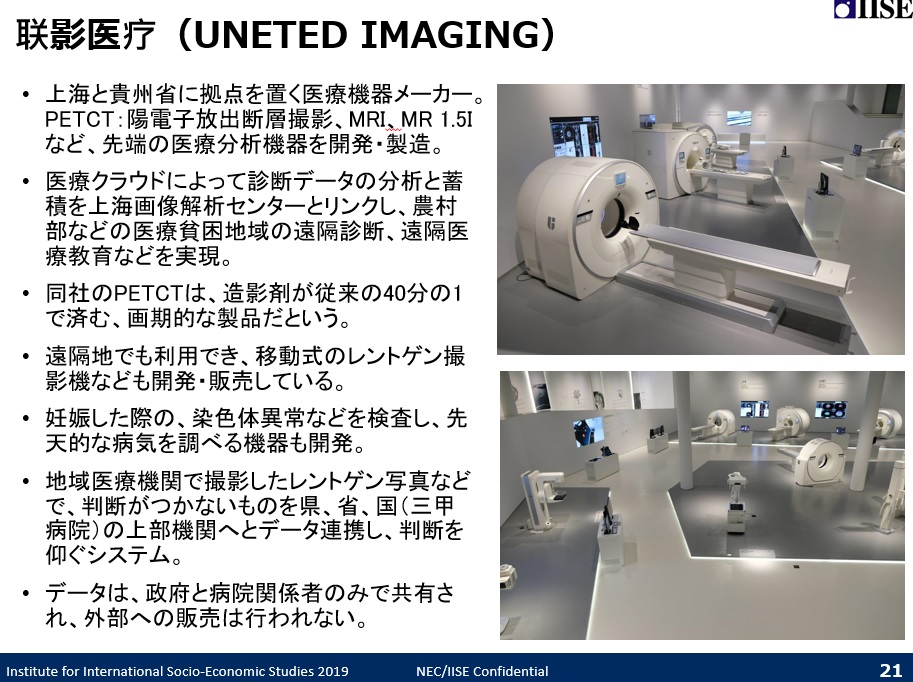

今回は、電気自動車(SITECH)の開発センター、チャイナモバイルのビッグデータ体験センター、聯影医療(UNETED IMAGING)などを訪問した。

チャイナモバイルは中国全土で約80%、貴州省では75%ぐらいのシェアを持つ携帯キャリアだ。ここでは、省内の利用者3,000万人分のデータを管理し、利用者の集中度、年齢分布、男女比率、消費といったデータを蓄積、分析している。また、インテリジェントビルの管理や市の運営といったスマートプラットフォームを自社で開発し、全国で提供している。また、5Gの実験を行っているそうだ。

チャイナモバイルから車で5分ぐらいの所には「日本産業園」という1.1平方キロメートル位の広大な土地があり、各種優遇策を設けることで日本企業の誘致を狙っている。まだ進出した企業はないが日本からの視察ツアーなどは始まっていると聞いた。私の知り合いで中国人の優秀な学者は「貴州省、貴陽は絶対発展するぞ」と言って現地の大学に着任している。ビッグデータ都市である貴陽市・貴安新区は引き続き今後の動向に注目したいところである。

2.深圳・マカオ・香港と粤港澳大湾区発展計画

次に、深圳、マカオ、香港と、粤港澳大湾区(日本語で読むと「えつこうおうだいわんく」)の発展計画について、順にご説明したい。

<深圳について>

深圳は、中国の南部に位置し、香港に隣接している。定住人口は1千3百万人だが、95%は深圳以外の他地域からの移住者が占めていることから、人に対して非常にオープンな土地柄だ。「来了就是深圳人(来たらもう深圳人)」という言葉が街のスローガンになっている。元々は1980年に鄧小平が中国初の経済特区に指定した場所で、安くて豊富な労働を背景に家電やPCの製造業が集積し「世界の工場」と呼ばれていた場所だ。人件費の上昇などを受け、2009年以降はインターネット、バイオ、新エネルギーといった新産業の育成に徐々にシフトしていった。2015年には「大衆創業、万衆創新(創新=イノベーション)」というスローガンに乗って、スタートアップ企業による起業が加速した。

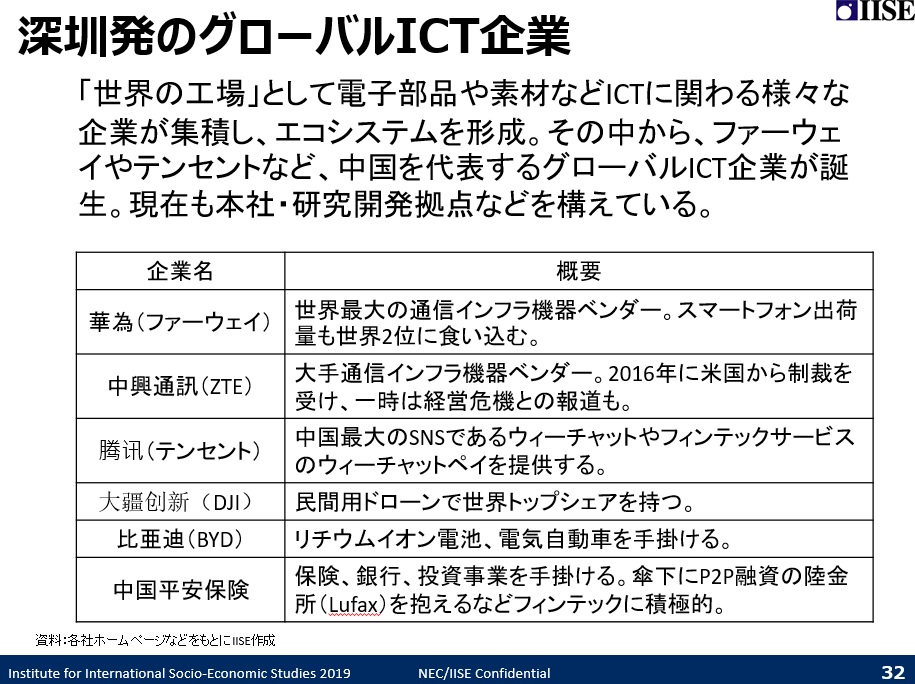

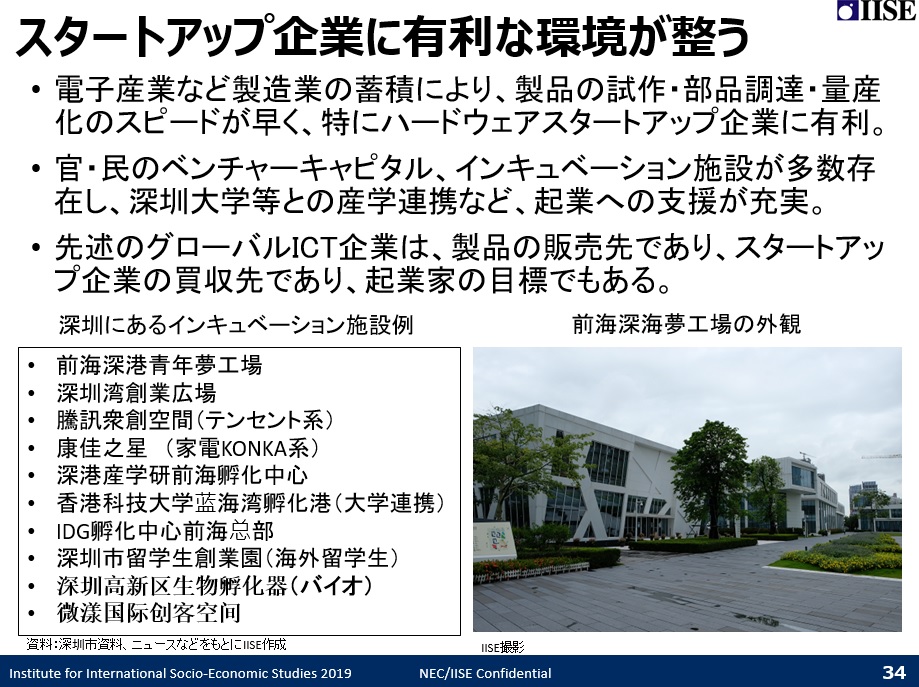

元々「世界の工場」として、電子部品や素材など、ICTに関わる製造業が集積(エコシステムを形成)していたが、ファーウェイ、ZTE、テンセントといった中国を代表する最先端のグローバルICT企業が生まれたことから、深圳は、スタートアップの集積地として最近クローズアップされている。シリコンバレーとの違いは「ハードウェア系のスタートアップに有利」な点だと言われている。工場がたくさんある為、部品の調達、試作品作り、量産化にもすぐに対応できるのだ。ハードウェア系のスタートアップ企業にとってスピード面で非常に有利だというわけだ。その他にも深圳はスタートアップ企業に有利な環境が整っている。

<香港について>

香港の主要産業は「貿易・流通・小売り」と「金融」を中心に、人・モノ・カネ・情報のハブとして経済成長を遂げてきた。中国との深いつながりと、一国二制度の元での高度な自治権の両立を特徴としてきた。資源が豊富ではないので「人材」に非常に力を入れてきたという側面もある。クラクアレリ・シモンズ社(QS)による「世界の大学ランキング100」では、香港の大学が4つランクインしているように、大学を軸として、AIやヘルスケアに注力した人材育成を強化している所だ。

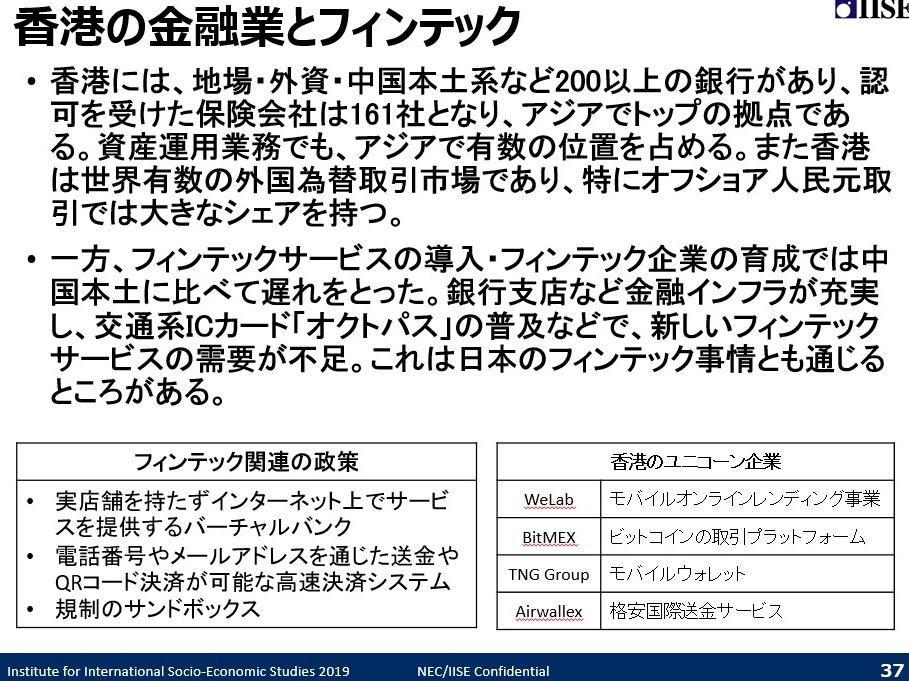

香港は、フィンテック企業の育成やスマートフォンベースの金融サービスでは中国本土よりかなり遅れを取っている。日本と同じで、元々金融インフラ(銀行や保険会社)が充実しているために、新しいサービスへの需要が不足しているからだと考えられる。だが香港政府としては、規制を緩めるなどしてバーチャルバンクのようなフィンテック関連政策に力を入れようとしている。

現在の香港では、皆さんもご承知の通り、デモの影響が一番の問題だ。長期化していて、景況感がものすごく下がっている。実際に我々の滞在中もデモに遭遇した。ザッと見て2~3万人はいただろうか、怖くなるほど大勢の人々が黒い傘を差したり、黒いTシャツを着たりしてデモを行っていた。市民同士は挨拶などを交わしていて過激な様子は感じられなかったが、望遠レンズで写真を撮っていた欧米人に対して「なにやってんだ」と怒鳴っている人もいた。

<マカオについて>

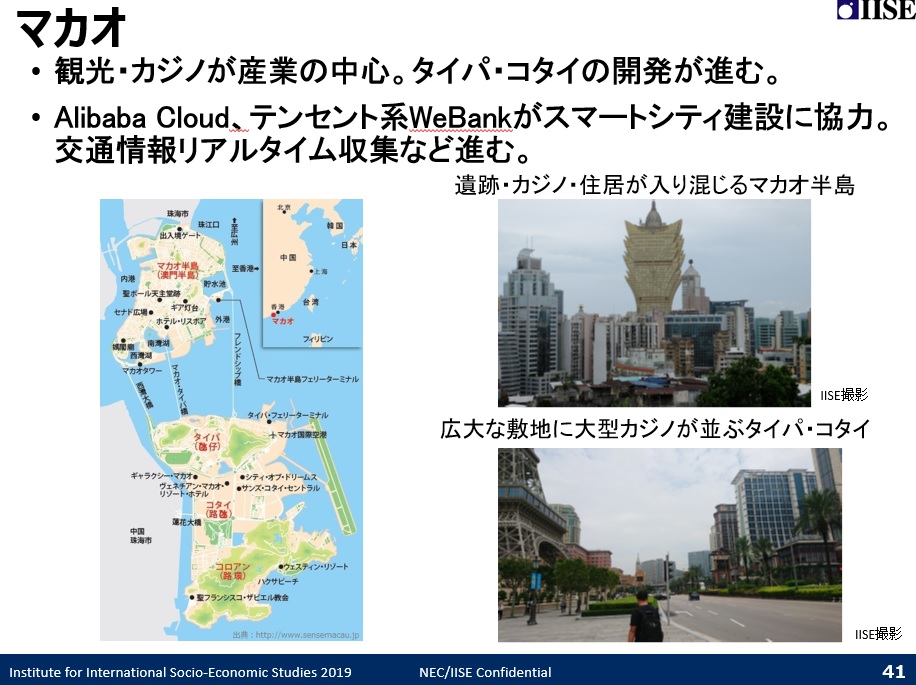

マカオは、深圳や香港と比べると経済規模は非常に小さく、観光・カジノが産業の中心となっている。カジノが集中しているマカオ半島には、世界遺産や住居などが混在している。タイパ・コタイと言われる地域の開発も進んでおり、米系資本の巨大なカジノが建設されている。まだ完成していないが同地区にはアリババやテンセント系の会社によるスマートシティの建設も一緒に進んでいる。電柱を使った交通情報のリアルタイム情報収集などが計画されているとのことであった。

<粤港澳大湾区について>

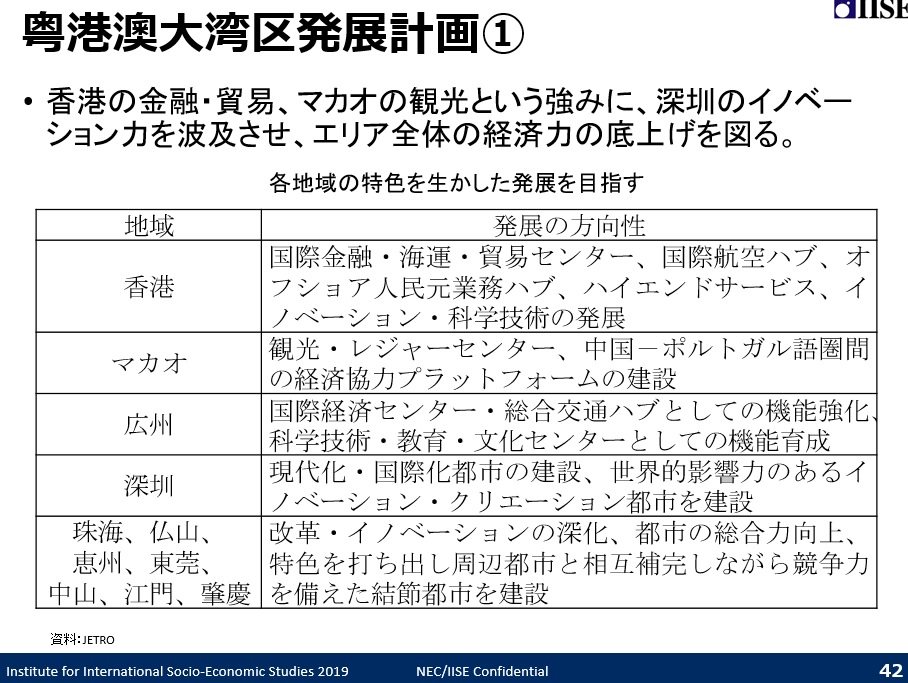

中国政府は今年2月に香港・マカオ・広東省9都市を対象とした「粤港澳大湾区発展計画綱要」を公表した。対象地域の人口は7,110万人、域内GDPは1.6超米ドルに及び、NY・サンフランシスコ・東京と並ぶベイエリアを目指している。このエリアで、一国二制度を維持しつつ経済的に一体化させることによって、ニューヨークやサンフランシスコ、そして東京に負けないような巨大な経済圏を作る構想だ。このベイエリアは人口も多く、GDPも大きい。この計画のメインは香港とマカオだ。

香港とマカオを中国本土にいかに組み入れていくかが計画の大きな狙いかと思う。ICTによるイノベーションを活用して、全土の経済的底上げ、成長率の向上を狙っているものと思われる。それぞれの都市の強みを持ちつつ、それをICTによって底上げしていくというような方向性だ。

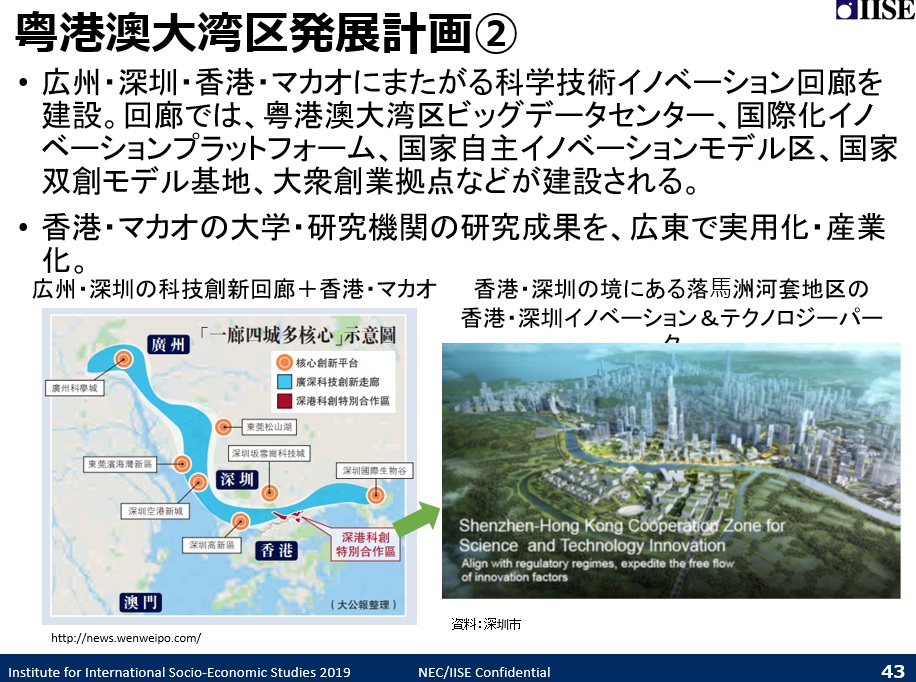

広州から深圳を通って香港、マカオへと繋がる「イノベーション回廊」を建設している。そこにデータセンターなどを集約し、スタートアップ企業の集積地として新しい産業を生み出す計画がある。香港やマカオの大学や研究機関での研究成果をここで産業化しようという狙いもある。それによって地域全体の新しい産業を目指すという構想なのだ。

この計画の目玉となるのが、香港と深圳の国境にあるイノベーション&テクノロジーパークセンターである。パスポートがなくても出入りできる特区の中の特区のような施設を作り、産業を活性化していこうという目論見を立てている。

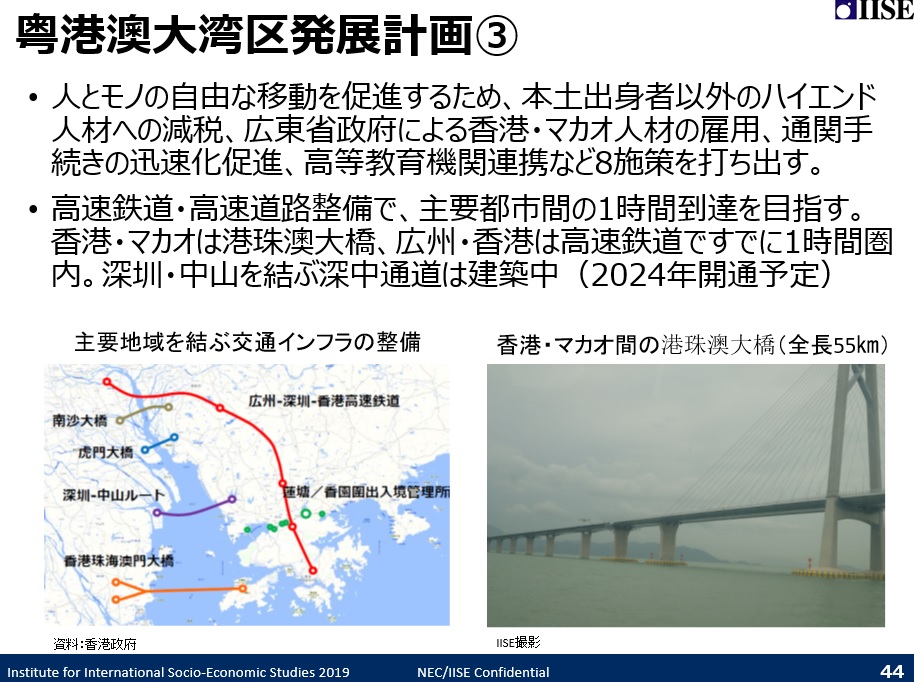

更にもう1つ、ヒト・モノ・カネの移動を促すために、ハイエンド人材の減税のようなことも考えている。物理的なインフラの構築も進めており、先ほど原田より話のあった大橋、香港とマカオ、珠海(ジュカイ)を繋いでいる55キロの橋も建設された。

香港の現地の人は、今までは外国が中国に投資するときに香港を経由していたが、これからは「中国が外国に投資するときのハブに香港がなる」という言い方をしていた。

実は今回、役所の偉い人のお話の中に本音があるのかなと感じたのだが、香港とマカオは経済成長が遅れている為、中国の中に入っていかないと競争力を持てないと考えているように感じた。その為に、今の一国二制度ではなくて、新しい制度を作っていく、要するにバラバラではなくてもっと中国に組み入れていきたいというようなこと考えているように感じた。ただ一方で、一体化を進めるということは民主主義を失う、人々の自由が奪われるのではないかという点が当然大きな課題になっている。そういう意味では、香港ではなくて深圳が金融のハブになる可能性もあるのではないかと私は感じている。ただ上手く行けば、この大湾区は新しいスマートシティ、新しい金融、新しい街のあり方の先進的な事例になることは間違いないだろう。

(文責:吉田絵里香)