サイト内の現在位置を表示しています。

Govtechとは何か? - 市民と行政の関係を見つめなおす

2019年10月23日、「Govtechとは何か? - 市民と行政の関係を見つめなおす」と題して、株式会社グラファー代表取締役CEOの石井大地様にご講演頂いた。以下は講演内容の抄録。

はじめに

弊社は創業2年になる。最近は巷でも「Govtech(ガブテック)」という言葉を使う方が増えてきた。弊社は創業以来、あらゆる行政手続きに対応するデジタル行政プラットフォームを開発し一般消費者・企業・官公庁に提供している。本日は、弊社の電子行政関連事業のご紹介を中心に、Govtechとは何か、既存のICTベンダーが構築してきた行政システムと弊社のサービスとは何が違うのか、今後の電子行政はどうなっていくのかといった話題についてお話できればと思う。

1.Digital Government for the People

「Digital Government for the People」とは、弊社の事業コンセプトである。我々は行政サービスを作る会社ではあるが、「行政機関がお客様だ」と考えたことはない。これが弊社の一番の特徴と言える。後ほど具体的なサービスをいくつご紹介したいと思うが、弊社は「個人」や「事業者」が行わねばならない行政手続きを便利にすることを目的にサービスを提供しており、実際、一般消費者や事業者から直接お金をいただくことで、現在も売上の大半を得ている。そうした利用者向けの事業を通じて得たノウハウを「官公庁」にも提供するという形で行政向けサービスを開始してはいるが、これは当社にとって新規事業であり、始めてから1年も経っていない。ただ最近は、このような弊社の事業コンセプトに興味を持っていただく方が増え、行政から仕事を依頼されることがとても多くなってきた。これまで行政関連システムの構築を担当してきたベンダーさんと一緒になって、新しい行政システムの提案をする機会も増えてきている。

2「行政手続き」というマーケットに着目した理由

初めに、弊社がスタートアップを立ち上げるに際して、なぜ「行政手続き」というマーケットに着目したのかをご説明したい。

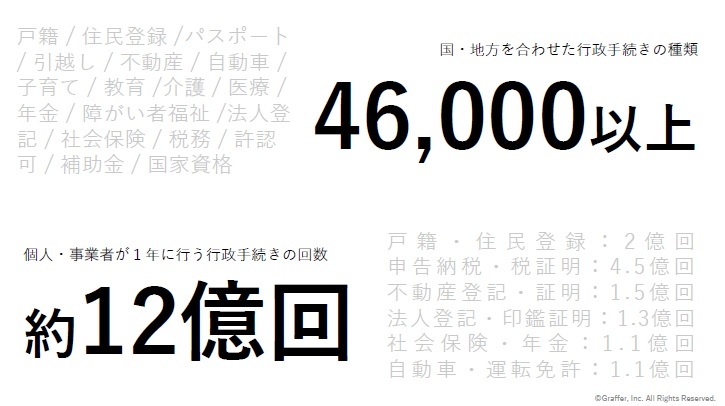

「行政手続きは面倒だ」「不便だ」という意見は、ほとんど誰も否定しない真実だろう。内閣府の試算によれば、国と地方を合わせて46,000種類以上の行政手続きがあり、各手続の順番や要件は自治体によって異なる。個人や事業者が1年間に行う行政手続きの合計回数は、当社試算によれば、保守的に見積もっても約12億回ある。個人的な直観では、これよりはるかに多くの回数になるのではないかと思う。

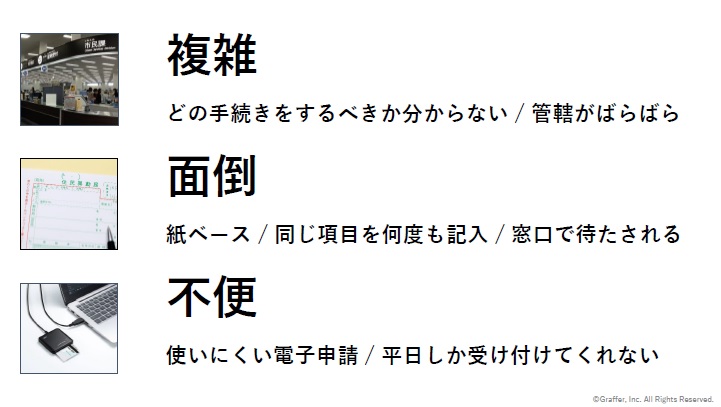

行政手続きが「複雑」で、「面倒」で、「不便」だと感じた経験は、皆さんにもあると思う。例えば、引っ越しをするにしても、会社を設立するにしても、窓口を5つも6つも回らないといけない。たくさんの申請書に何度も繰り返し氏名や住所を書く必要がある。どこの自治体でも土日は大概受け付けをしていないので、手続きのために平日に仕事を休む必要も出てくる。納税など一部の手続きはオンラインでできるようになってきているが、その為にはe-Taxなどの専用ソフトウェアをWindows PCにインストールするなど、手間のかかる準備がいくつか必要になる。専門部署を持った大企業ならまだしも、多くの個人や中小企業の人たちは十分に利用できていないのが実態だろう。マイナンバーカードを活用した電子申請についても同様であり、カードの普及率は十数パーセントで足踏みしている。

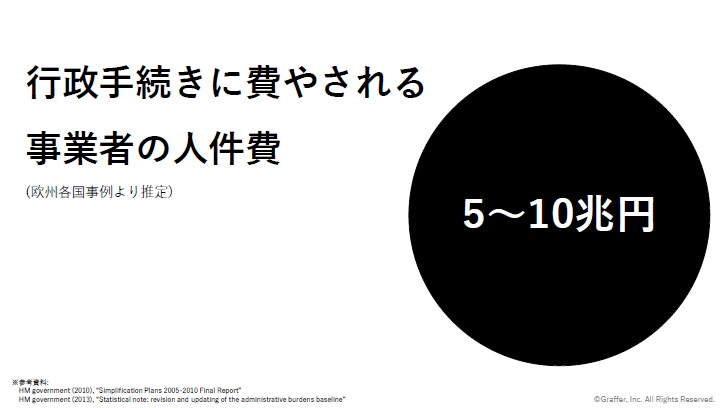

手続きが不便であるという事は、つまりは「コストである」というのが、創業以来の我々の考えだ。自分にとって必要な手続きを調べたり、誰かに相談したり、書類を何十枚も作って提出したりといった時間は、事業者であればダイレクトに人件費というコストに直結する。実際に弊社でも、従業員が手続きのために丸一日を費やしてしまうことがある。各種資料をもとにざっくりと計算すると、日本で行政手続きに費やされる事業者の人件費は、年間で5~10兆円になるだろうと推察される。

皆さんも引っ越しをされたりお子さんが生まれたりした際に、会社の有給休暇を使って役所で手続きをされたご経験がおありだろう。役所に並ぶことに費やす半日というのは、何の付加価値も生まない。これは国家的な損失だと言える。役所に並ぶ時間を消費なり労働なり、もっと価値を生む他の事に使うべきである。

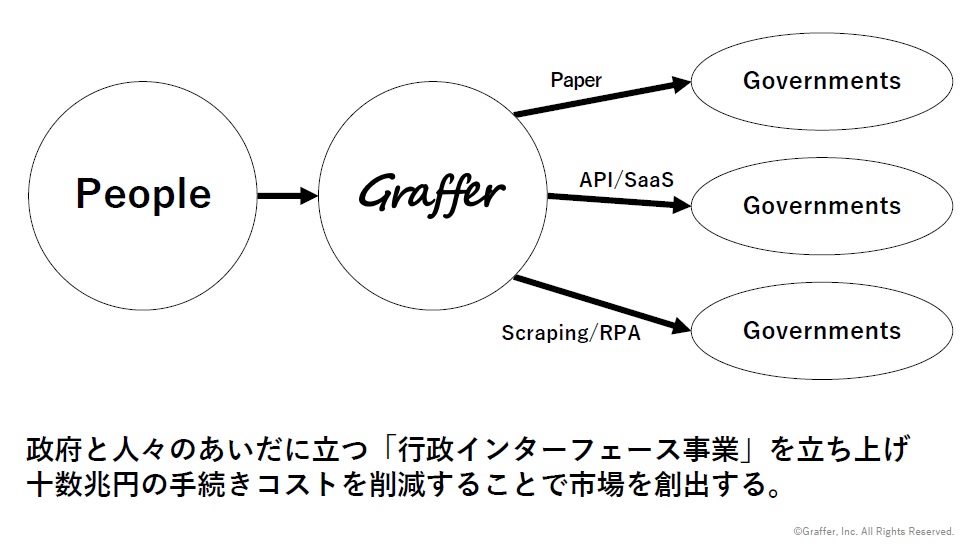

しかしこれまで多くの時間と多額の予算を費やしたものの十分な効果を上げられていない「政府の電子化・効率化」が、いますぐ簡単に進むとは思えない。なるべく早く解決するにはどうしたら良いかを考えた時に、スタートアップ企業という形を取ることが良いのではないかと思えた。すなわち、政府と人々の間に立ち、行政手続きに関するコストを削減するような、スケーラブルで利用者本位のサービスを提供しようと決めたのだ。

弊社の立ち位置を簡単に示したのが上記の図だ。ある行政機関では窓口で紙の書類を受け付けている。また別の機関は電子申請を受け付けている。あるいは総務省の「e-Gov」のようにさらに進んでいる機関では、行政システムのAPIが解放されており、外部のシステムと連携が出来るような仕組みになっている。そういった既存の行政システムの上に、我々はUI、UXを被せている。お客さん(People)には、スマートフォンなどから我々のサイトにログインしていただき、使いやすい画面で簡単に行政手続きをその場で終えられるようなサービスを提供している。我々がお客さんからは見えない裏側で紙の郵送手続きを代行しているケースもあるし、API連携を通じて総務省などの各省庁のシステムに繋いでいることもあるし、使い勝手の悪いレガシーなフトウェアをクラウド上の仮想環境に置きロボットに操作させるなどして擬似的にシステム連携していることもある。いずれにしても、そういった行政手続きに関する面倒な作業はお客さんからは見えないように隠して、お客さんにとっての簡単で便利なサービスを実現している。

弊社のビジネスの着想は、「グノシー」や「スマートニュース」といったニュース情報のキュレーションサービス/アプリからヒントを得た。これらのニュースアプリは、自分たちではニュースを編集・配信しておらず、新聞社や様々なネットメディアが配信しているニュースを集めた上で、特定のアルゴリズムによって「分かりやすく表示する」ことに特化している。古くからある「Yahoo!ニュース」も似たような仕組みだが、これらサービスは今や毎日何千万というアクセスがあり、ほとんどの人がこれらのキュレーションアプリ経由でニュースを見るようになってしまった。つまり、様々なメディアが配信しているニュースの上に、オーバーラップする形でUXを作るとビジネスになるということだ。同様のビジネスモデルは、マネーフォワードやfreeeといったFintechサービス会社も活用している。これら企業は、銀行やクレジットカード会社などの複数の金融機関の各システムの上に、オーバーラップする形でUI/UXを作って繋ぎ、口座残高やカード請求といった多数のデータを集めてくることで、1つのアプリ内で家計管理や企業の会計管理が簡単に行えるようにしている。

弊社のコンセプトもこうした事例とまったく同じだ。我々の創業は、行政手続きに費やしている5兆~10兆円の人件費というコストを、大幅に下げられるサービスが提供できれば、お金を払うお客さんがいるのではないかと考えたことが始まりだ。

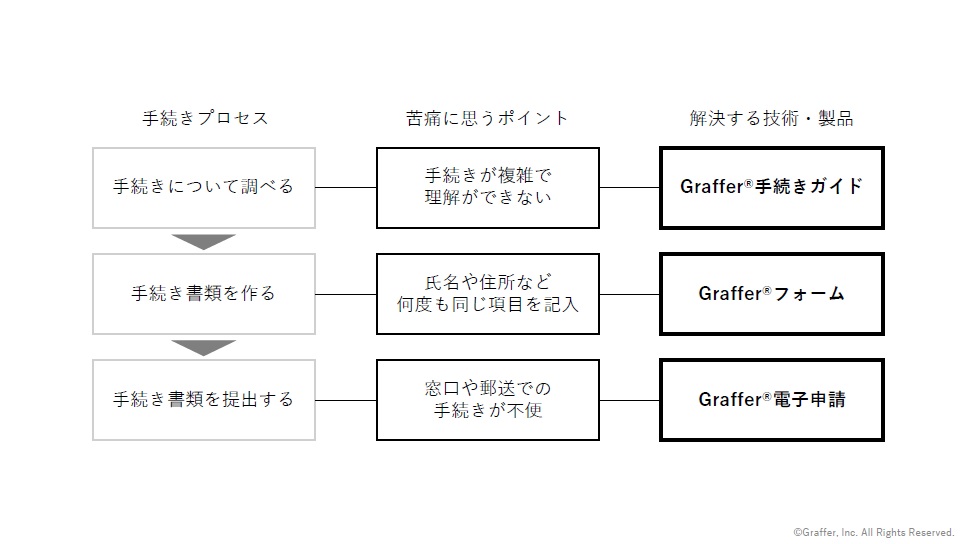

3.行政手続きにおける3つのプロセス

行政手続きを分解してみると、基本的には3つのステップで全てが成り立っている。

上記の図の左で示す通り、手続きについて「調べる」、「書類を作る」、「書類を提出する」の3つだ。簡単に聞こえるかもしれないが、例えば会社を作ったり引越しをしたりといった時には、まずは「どんな手続きをしなければいけないか」を知る必要があるが、制度が複雑なため実はこれがかなりの大きなタスクだ。例えば子供がいる場合には、所得によっても必要な手続きが異なってくる。必要な手続きを特定した後は、書類作成というプロセスに入るわけだが、10個手続きが必要であれば、大体は10個以上書類を作る必要があり、これも面倒な作業だ。そして最後は「提出」となる。

我々は様々な手続きの実態を知るために、身近な人に頼んで手続きの場面に同行させていただいたり、専門家の方々にインタビューをしたりするなどしてリサーチを行ってきた。その結果、どんな行政手続きでも上記3つのプロセスが共通していることを確認できた。例えば、ビルや家屋を建設する際に必要な「建築確認申請」という手続きは、数ある行政手続きのなかでも最も複雑なものの1つだ。この申請は、状況によっては30以上もの窓口に行かねばないほど複雑ではあるのだが、手続きのプロセスとしてはやはり「調べる」、「書類を作る」、「書類を提出する」の3つで成り立っている。手続きの規模が大きく複雑なだけであって、やっていることは結局、同じなのだ。

そこで我々は、この3つのプロセスに対する課題を洗い出して、それを解決したいと考えている。3つの手続きプロセスの各々に伴う人々の苦痛ポイントを洗い出し、それらを解決するような汎用的な製品として「Graffer🄬手続きガイド」、「Graffer🄬フォーム」、「Graffer🄬電子申請」という3つのサービスを提供している。

4.弊社の具体的なサービスのご紹介

弊社の主なサービスについて簡単にご紹介したいと思う。

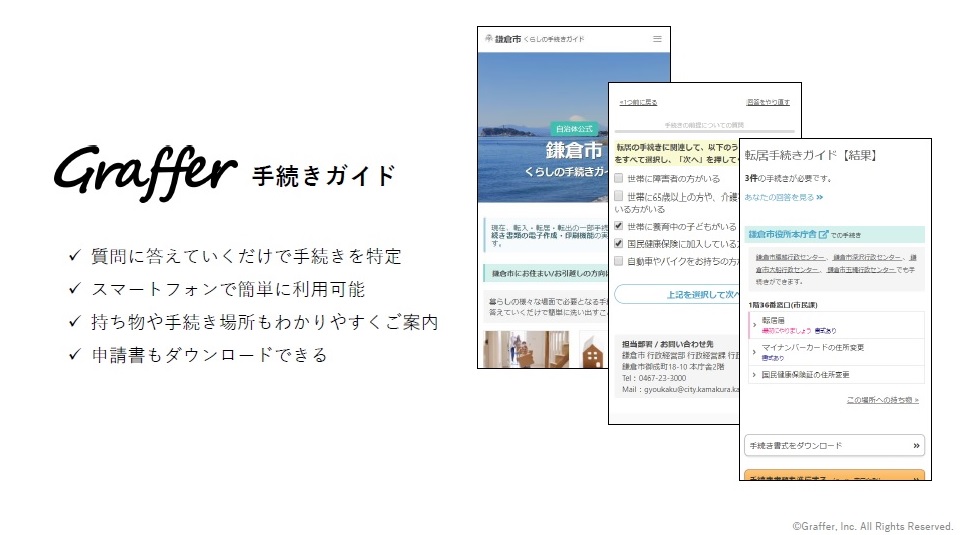

Graffer🄬手続きガイド

スマートフォンで、世帯にお子さんがいるか、障碍者の方がいるか、といったような質問に回答すると、「役所の何番窓口で、〇〇の手続きをしてください。持ち物は○○です。」といった情報が表示される手続き案内サービスとなっている。弊社のWebサイトでも公開しているのでぜひ見ていただければと思う。

この手続きガイドは、自治体向けのサービスとして販売しているが、当初は「くらしのてつづき」という自社メディア内の1コンテンツとして作っていた。しかし必要な手続きや窓口は自治体ごとに異なり、それらの情報をすべて自社で独自に整備することは難しかったことから、自治体と連携して一緒に進めた方が良いのではないかと考えた。昨年の夏頃から自治体にアプローチを開始した所、最初に手を挙げていただいたのが鎌倉市だ。他にも小諸市、横瀬町、神戸市、泉大津市、品川区でも導入されている。他の自治体からも続々とお申込みをいただいている状況だ。Yahoo! Japan様ともAPI連携しており、「Yahoo!くらし」というコーナーにおいても手続きガイドを利用できるようになっている。

実は、引越しの手続き1つをとっても、やらなければならない可能性がある手続きは50以上もある。さらに人によっても必要な手続きが異なるので、手続きガイド作成の為のデータ整備はかなり大変な作業だ。こういったシステム作りをSIerに発注するとなると、専用の構造化データ作成、プログラミングといった工程を経て、大体2千万~1億円ぐらいの見積もりが出てくるのではないか。弊社では、そういった手間をかけて顧客ごとにカスタマイズ作業をしていては「スケールしない」と考えており、基本的にはエクセルのファイルを1つだけ作り、アップロードするだけでシステムが動くように工夫している。

我々は「手続きをする可能性のある対象者のうち、何割ぐらいの人が使ったか」をKPIとして設定している。大体の自治体では、手続き対象者の半分から7割ぐらいの方は我々のサイトを見て手続きを調べて下さっているようだ。

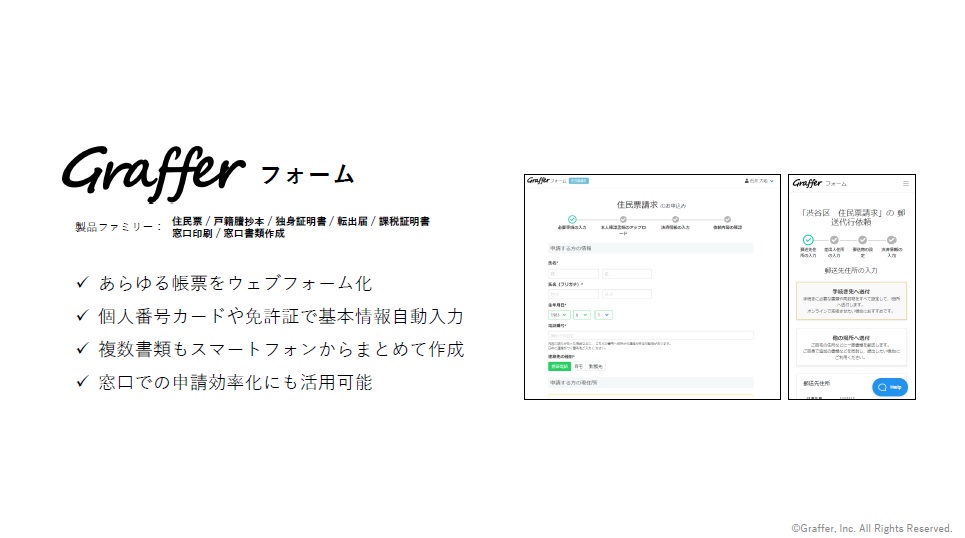

Graffer🄬フォーム

「Graffer🄬フォーム」は、手続き書類を作る部分を効率化するソリューションだ。行政手続きには様々なフォーマットの紙の書類があるが、我々のプラットフォームにそうした紙の書類を取り込むことで、Webで入力できるフォームに変換することができる。免許証やマイナンバーカードを活用すれば、氏名や住所などの基本情報を自動で入力することも可能になると考え、開発を進めている。

この製品は、消費者である市民から直接お金を頂くサービスとして展開しているものと、自治体からお金を貰っているサービスの2つに分けている。一般市民向けには、住民票、戸籍謄本、独身証明書、転出届、課税証明書の請求手続きをインターネットからできるサービスを提供している。請求書のフォーマットを印刷・記入し、返信用封筒を用意し、手数料を払うための定額小為替を郵便局で買い、これらをすべて封入し、郵送する、といった面倒な郵送手続きのプロセスの一部を我々が代行することで、大幅な手間の省略を実現している。お客様は、弊社のサービスにサインアップして、住所などの必要最低限の事項を入力し、クレジットカード決済の登録をしてもらうだけで利用できる。こういうビジネスが成り立つのは、1700以上ある自治体ごとに申請書のフォーマットをプラットフォームに取り込み、お客様からの申請に応じて適切な書式を出力できるからである。

弊社の強み

我々の強みは、あらゆる帳票をWebフォーム化して、デジタルで扱えるようにすること、つまり「紙」と「Webフォーム」と「デジタル情報」の全てを紐付けられるということだ。先ほどご紹介したWebによる戸籍謄本等の取得サービスは、海外在住の日本人にとても人気だ。また、同じプラットフォームを使って業務を効率化したいという法人や各種士業事務所等からの引き合いも増えている。

同様の技術を使って、自治体の窓口をデジタル化することも出来るだろう。既に一部の自治体とは、当社の技術プラットフォームを活用した窓口業務のデジタル化に関する実証実験を行っている。

法人向けサービスも

法人向けにも、登記事項証明書や印鑑証明書を取得するサービスを行っており、7千社ほどが利用している。それぞれの証明書は年に数千万枚も発行されているにも関わらず、今までこれをオンラインでいつでも簡単に請求できるサービスがなかった。法務省が提供している「登記ねっと」という電子申請基盤はあるものの、平日の午後8時30分から午後9時までしかログインできず、クレジットカード決済に対応していないという不便さがあった。弊社のサービスを使っていただければ、24時間受付可能でクレジットカード決済にも対応している。

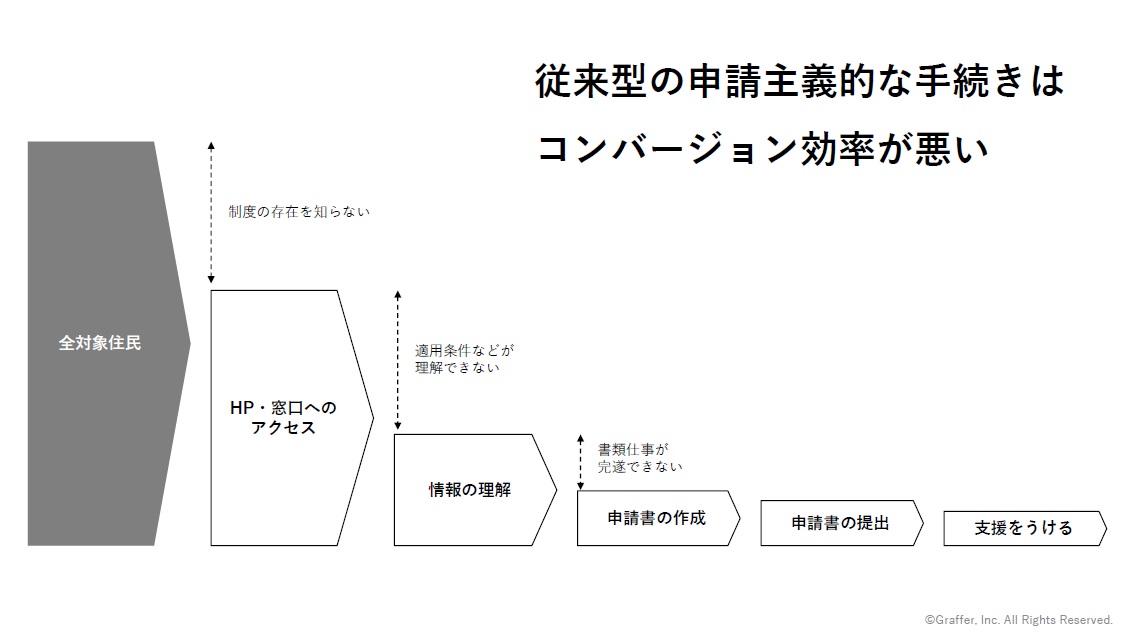

5.福祉改革のための「ポスト申請主義」

弊社では、NPOや社団法人などと連携し「ポスト申請主義」をテーマにした活動にも取り組んでいる。

ある研究調査によれば、「お金や時間がなく、支援を必要としている人ほど、認知機能が低下する」という結果が報告されている(センディル・ムッライナタン著、 エルダー・シャフィール著、大田直子 翻訳『いつも「時間がない」あなたに:欠乏の行動経済学』早川書房、2015年)。お金や時間など、何かが欠乏状態にある人は、そのことによって脳のリソースの一定割合が恒常的に取られた状態になるそうだ。

これは福祉にとって大変由々しき問題だと思う。お金がなくて困っているからこそ生活保護を受ける必要があるのに、現在の日本の生活保護の申請はとても複雑であるゆえに、手続きに必要な要件を読み解いたり、たくさんの書類を提出したりすることができなければ生活保護を受けられない。支援のための制度を作るのはいいが、その制度が複雑だと、本来制度を必要としている人のところに支援が届かないというジレンマがあるのだ。

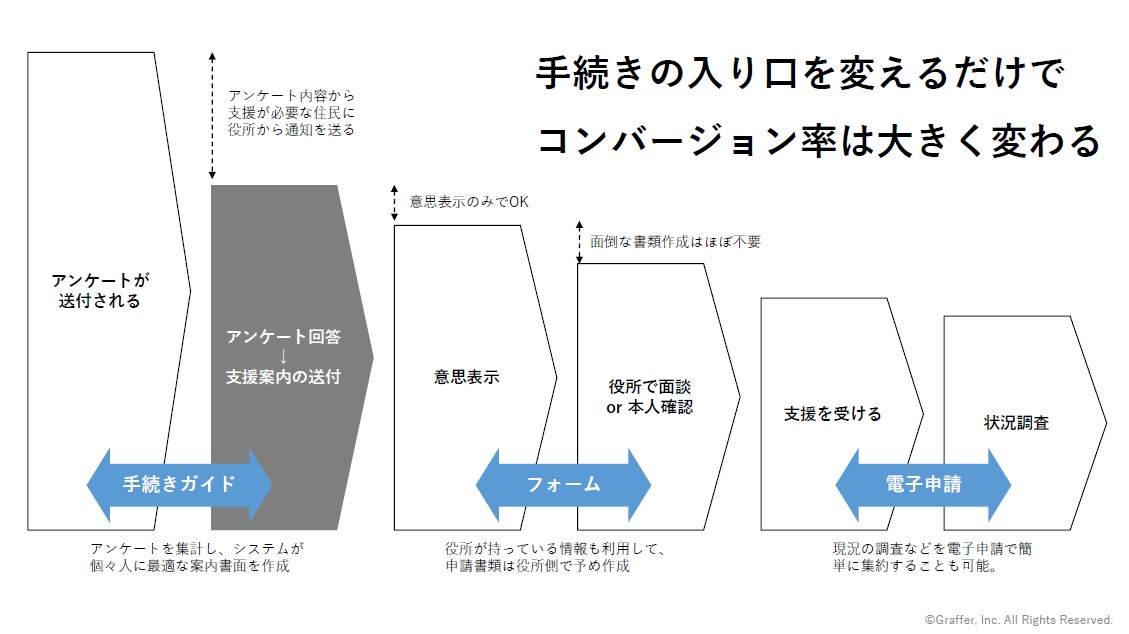

行政が「申請主義」であることが、いわゆる「生活保護ビジネス」といったものを生み出す素地にもなり得る。生活保護の申請を支援する業者が、生活保護の受給者に住居や食事を提供し、保護費の多くを受け取るようなことがある。また中小企業の世界でも同じ様なことが起きている。中小企業向けの補助金制度が複雑なために、各種士業の専門家が補助金申請を代行し、当該補助金の多くを成果報酬として受け取っている。しかしもちろん、このような業者や専門家が存在するのは、ニーズが存在するからである。そのニーズというのは、行政のオペレーションが申請主義に依拠しており、手続きが複雑であることによって生み出されている。従来型の申請主義的な手法は、いわば「コンバージョン効率」が非常に悪く、上記のような業者がその穴を埋める形になっているのである。

我々は、こうした手続きの入り口を改善することで、これらの問題をかなりの程度、解消できるのではないかと考えて、新しい行政サービスの提供スキームについて様々な案を考えている。現在も、住民アンケートなどを活用することによって、「生活に困っていそうな人」の兆候を事前につかみ、申請が行われる前に支援の案内を送っている自治体がある。本日紹介したような弊社の提供するデジタルソリューションを活用すれば、このような取り組みを推し進め、住民が保護を受ける意思表示をするだけで、必要な手続きがほとんど手間なく行えるような状況を作ることも可能になるだろう。

(文責:吉田絵里香)