サイト内の現在位置を表示しています。

MyDataモデルから考えるスマートシティとデータ活用

2019年12月3日、「MyDataモデルから考えるスマートシティとデータ活用」と題して、武蔵大学社会学部教授/国際大学GLOCOM主幹研究員の庄司昌彦様にご講演頂いた。以下は講演内容の抄録。

はじめに

私は地域情報化や電子政府をメインの研究テーマとしていることから、総務省や内閣官房IT室のお手伝いをする機会が多くある。自由に使える「オープンデータ」を世の中に増やしていこうという活動もしており、東京都のオープンデータを活用してアプリを開発してもらおうというコンテストの審査委員長などもしてきた。本日は、最近私が研究している「個人データ/MyData」、「個人以外のデータの活用」、それから「都市」といったテーマでいくつかお話をしたいと思う。

1.パーソナルデータ関連の最近の話題

ここ最近の私は、いわゆる公共系のデータというよりは「パーソナルデータの人(専門家)」と世の中の人に見られているようだ。「プライバシーフリーク」と呼ばれることさえもあるが、私はパーソナルデータを「守れ、守れ!」という立場をとっているわけではない。たとえば信用スコアについても推進派だが、「スコアという抽象的で一時的な情報にして企業に渡すことで、細かい個人情報(生データ)を企業に提供せずに済む(むしろ企業も使いやすい)」と考えている。最近のリクナビ問題については、「内定辞退率」を算出して勝手に提供するという点が「学生の想定を超えており、学生を欺くものだ」と私は思う。しかし世の中には「プライバシーフリークのやつらはあれもダメこれもダメと言ってビジネスをわかっていない」、「経済成長は公益なんだから、個人的なプライバシーの話でガタガタ騒ぐな」と考えている人たちもいる。会議の場で「中国は政府が強いから個人情報使い放題でうらやましいね」と発言されたのを聞いたこともあるし、企業の方から「個人情報を握っているGAFAはけしからん、日本企業が勝てるように何とかしろ」という趣旨の事を言われたことすらある。だが、そのような考え方ではデータビジネスは進まない。

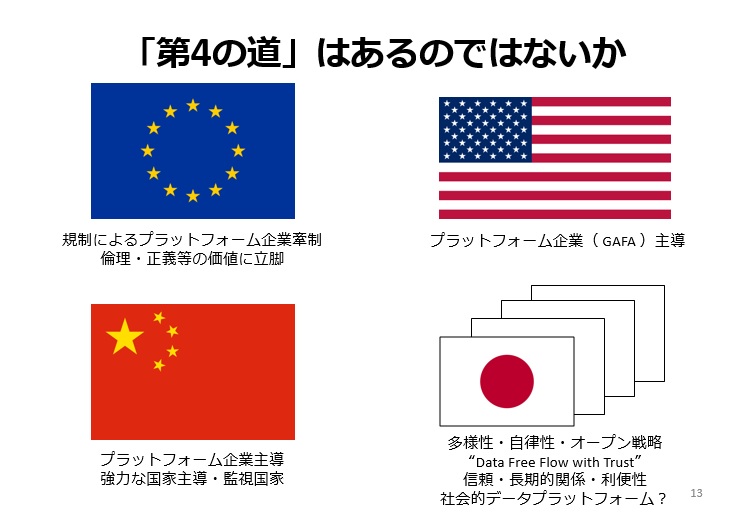

2.第4の道

私は個人データの活用について「第4の道」があるのではないかと思っている。第1の道というのは、GAFAなど大企業主導のアメリカの道、第2の道はその背後に国家がついている中国の道、第3はそういったものをけん制するEUの道だ。EUは倫理や正義を大上段に掲げており一見正しいようにも見えるが、問題は「彼らは絶対に主導権を譲らない」という点にあろう。他の地域が台頭してくると「ルールを変える」といったことがオリンピックなどでも見られるが、そのようなイメージだ。したがってEUとも違う方法で、例えばデータを囲い込むのではなく「オープン戦略」によって、その他の国も伸び伸びできるような第4の道があるのではないかと考えているところだ。つまり、そこには日本流もあるしイスラム流もある、東南アジア流もあればアフリカ諸国のやり方があっても良いのだ。

日本流というのが具体的にどういうものかについては、私の中でもまだ生煮えだが、一つのキーワードとしては「信頼」とか「長期的関係」を重視するのが日本流ではないかと思っている。日本政府もまさに「Data Free Flow with Trust(信頼性のある自由なデータ流通)」と言っている。「情報銀行」という新しいサービスが始まっているが、日本人へのアンケートで「誰が情報銀行の担い手になるのが良いか?」と尋ねると「銀行」という回答がかなり多かった。「銀行」という言葉はもともとは比喩であったが、その言葉には「ガバナンスがしっかりしてそう」、「信頼できそう」、「明日潰れたりすることは多分ないので十年二十年といった単位で個人情報を預けられそう」というイメージがあるのだと思う。つまり、あるルールや基準を達成していたとしても、どこの誰だかよくわからない企業に大事なデータを渡したくない、多少儲けさせてあげつつも「長い関係を築ける裏切らない相手が良い」というのが非常に日本人的な発想ではないだろうか。私はこうした日本的考え方も成立するのが第4の道ではないかと考えている。

3.誰のためにデータを使うのか

Hondaと組んで世界を席巻したF1ドライバーの故アイルトン・セナが、鈴鹿サーキットで世界最速ラップを出した時の走りを光と音で再現した「Ayrton Senna 1989」という動画CMがある。当時のHondaは、セナがどういうタイミングでブレーキを踏んで、アクセル踏んで、ハンドルを切ってといった風にデータを物凄く細かく取っており、そのデータによってセナは勝利したと言われている。この動画では、その当時のデータを使って、鈴鹿サーキットに置いたスピーカーとLEDによってセナの走りを再現した映像が収録されているのだが、CMの最後に「あの日、Hondaはこういったデータを使って最速記録を出しました。今、この個人データを、この技術を、あなたの安全の為に使います。」というメッセージを伝えている。このCMの出された当時に問題となった「Suica」とは非常に対照的であると感じた。つまりSuicaは、「あなたのデータを取って、他社に売っていた」わけだが、Hondaは「手に入れた個人データはその人の安全の為に最大限活用します」という姿勢を示している。カントも「他者を手段としてのみならず、同時に目的として扱え」と言っている。個人データを使う人たちは、他者を手段としてばかり考える傾向にある。自分たちが儲けるために就活生のデータを集めて、企業に渡す、という具合だ。それを否定するわけではないが、同時に、データをくれた人を目的として扱うことが大事だ。メリットがあれば、その本人は対価を払うだろうし、データを喜んで提供するはずだ。「こっちから集めてあっちに渡す」というようなモデルは要注意だ。

4.パーソナルデータを直接活用しない事例も

パーソナルデータを直接活用しない事例をご紹介する。私はこれを「個人ではなく環境を丸裸にするアイディア」と評している。一年半ほど前に、TSUTAYAを展開しているCCCマーケティング社で「データ・デモクラシー・デー(DDD)」というビジネスプランコンテストが行われた。6500万人分のTポイントのデータを一般の方々に分析・活用してもらってビジネスを考えようというものだ。私もアドバイザーとして関わり、参加者と非常に厳しい秘密保持契約を結ぶなど、厳格に運用した。49名の参加者の中で最優秀賞を取ったチームの「チョコバットはどこだ」という分析が非常に面白かった。その他のチームは、購買履歴データを突き合わせて、AさんとBさんは非常に似ているのでシェアハウスに一緒に住んだらどうかと勧めたり、あるいは保険商品を提案したりといったものが多かったのだが、最優秀賞チームだけは全然違う発想であった。「チョコバット」といういつも「品薄」の駄菓子を、Tポイントのデータを使って探すというアイディアであった。例えば赤羽橋の駅前のコンビニで今朝一本買われたことがわかれば、今行けばもう1本あるだろうということが想像できる。あるいはコンビニにはないが田町の駅まで行けばドラックストアで今朝1本買われている、といったことがわかる。つまり「誰が買ったか」はどうでもよくて、「どこで、何が買われたか」という情報だけを検索できるようにするというアイディアだ。しかもコンビニの在庫とドラッグストアやスーパーの在庫などを横断で検索できる点も素晴らしい。正確に言うと在庫ではなくて、買われた履歴がわかるだけなのだが、通常は企業を跨って在庫検索システムを作りましょうという話は合意を得にくいため、素晴らしいアイディアだ。さらにリアル店舗に送客したいCCCにとっても都合がよい。コンビニで買えないならアマゾンで買おうと思われたらCCCとしては負けだ。「コンビニにはないけれど、こっちにはありますよ」と示せれば、「ネットで買って明日届くよりも、今、手に入れたい」人に買いに来てもらえる。他のチームは、「個人が何を買って、何に使って」ということをあらゆるデータで丸裸にしていたが、このチームはデータを使って「在庫」という「人間以外の環境」を「見える化」していた。

5.マイデータ・マイライフ ~私の場合~

私は電通と富士通と一緒にマイデータ・マイライフという活動をしている。本日は、7月から8月にかけて行った公開イベントの資料を元にご説明したい。

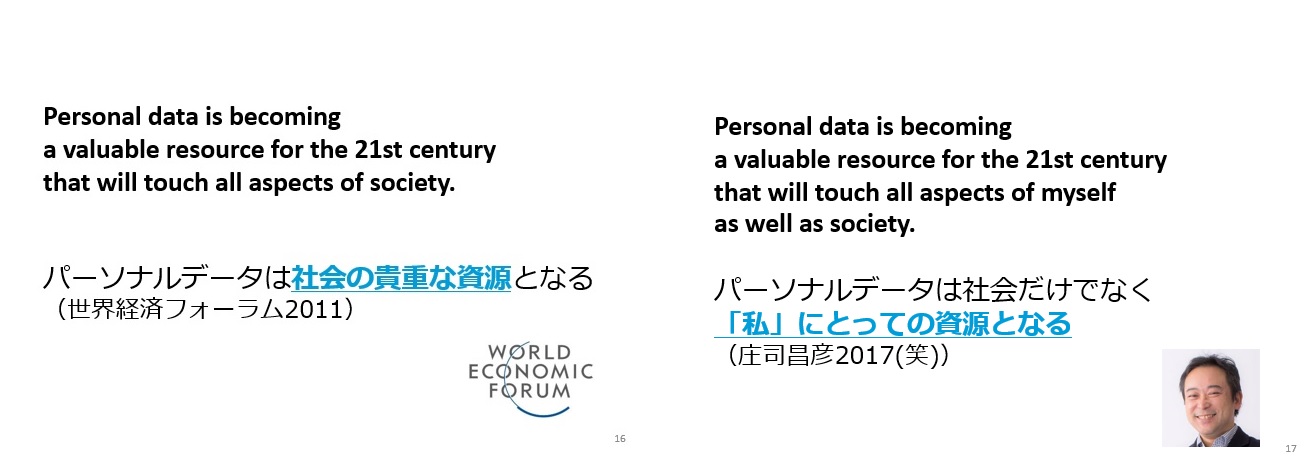

世界では、個人情報に関する議論が国際政治や経済の関心事となり、政府の会議に法律家の先生たちがたくさん出てくるなど非常に複雑で面倒なものになってきている。2011年の世界経済フォーラムで言われた「パーソナルデータは社会の貴重な資源になる」という言葉がよく参照されている。パーソナルデータが社会の貴重な資源となって、企業がビジネスの種にするのもいいとは思うが、同時に「私にとっての資源」であるはずだ。むしろそこから始まると言える。「私のデータ」は、私の生活の記録なのだから。

Quantified Self(定量化する自分)という言葉がある。様々なセンサーやアプリを使って自分の記録をつけている人たちの事を指す。私も2005年か2006年頃から、走った距離を記録する「JogNote(ジョグノート)」というSNSサービスを使い始めた。今では、スケジュール、出かけた場所、連絡先情報、名刺、買い物についてアプリやサービスを使って記録している。健康系では、食べたもの、体重や体脂肪率、心拍数をアプリで計測している。睡眠についてもスマホを枕元に置いておくだけで寝ている時間や眠りの深さを評価してくれる。イビキの全てもて録音されている。皆さんもおそらく歩数計であったり、読書の記録であったり、家計簿であったりといった記録を何かしらつけているのではないかと思う。

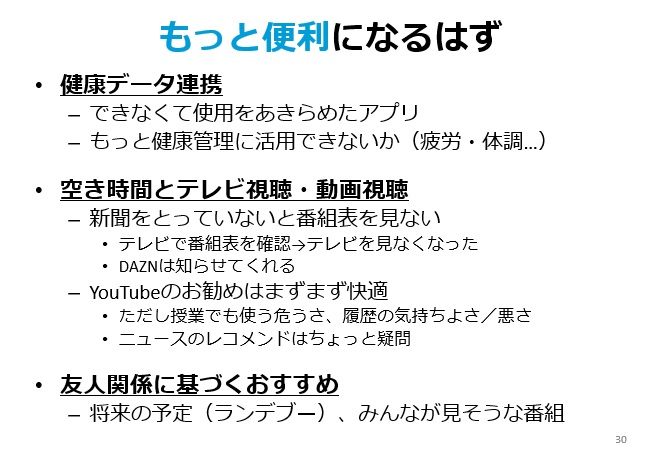

データが私の生活を支援してくれていることは間違いなく、周りにはGAFA以外にもたくさんのアプリやサービスがある。でも、私はそこに「不自由さ」も感じている。たとえばアップルのiPhoneの中に入っている「ヘルスケア」というアプリは、健康系のデータを他のアプリから吸い取ってきて集約してくれるし、集約したデータを更にまた他の連携アプリに渡すことも出来る。だから体重を一度どこかのアプリに入力すれば、すべてのアプリに同じデータを反映させることができるのだ。だが、連携していないアプリも多い。データ連携のハブとして「ヘルスケア」のアプリにもっと様々データが集約されるならば、もっと細かく私の体調を管理できるはずで、非常に「惜しい」と感じる。

データ連携について、電通と一緒に私が取り組んでいるプロジェクトでは、「スケジューラー」と連携して、空いている時間にテレビ番組のお薦めをプッシュ表示した。

私が加入しているDAZN(ダゾーン)というスポーツチャンネルのアプリは、私の好きな浦和レッズの試合開始5分前になると知らせてくれる。連絡が来るので「じゃあ見なきゃ」とスマホを開くことになる。そんな風に自分に合わせた情報活用がもっとあっても良いのではないかと思う。フランスの「ププラード」というSNSでは、「将来の予定」を共有するランデブーという機能を提供している。これまでのSNSは、過去の予定をシェアするものばかりであったが、ランデブーのコンセプトは未来だ。将来の予定を共有すると、「君、今週末あそこに遊びに行くんだね、僕も一緒に行くよ!」といった具合に人との出会いを演出できる可能性が広がる。他にも、アプリが連携することによってできる工夫がたくさんあると思う。それはビジネスというよりも、個人をもっと幸せで豊かにするための何かだと思う。

6.MyData vision

次に「MyData」についてご説明したい。ここでいうMyDataとは、元々はフィンランド政府が始めたビジョン、活動のことで、コンセプトは「個人がデータの主導権を握るべきだ」というものだ。企業や政府やエンジニアなどを巻き込み、個人主導のデータ活用の取り組みを進めている。

私は日本で「オープンナレッジジャパン」というオープンデータを推進する団体の代表をしているが、元々は同団体のフィンランドのグループが、この「MyData」の活動を始めたという経緯があって、私も日本側の代表としてフィンランドと並ぶ形で「MyData Japan」という活動を始めることになった。マイデータの活動はフィンランドからヨーロッパにも広がる形でグローバル化しており、1年ほど前に「MyData Global」という団体も出来た。2016年から毎年ヘルシンキでカンファレンスが開催されており、多くの日本人も参加しているが、2018年の大会では主催者が「第3の道としてジャパンがある」というような紹介をしていた。アメリカと中国が第1の道で、第2の道がヨーロッパで、第3の道が日本ということであった。

日本でも11月から一般会員を募集し始め、一般社団法人としての活動を本格化している所である。マイデータという活動が目指しているのは、倫理的な事と経済的な事のバランス、倫理的であることがきちんと経済につながるということだ。フェアートレードやSDGsの考え方がそれに近いかと思う。

7.未来の都市とデータ

いま「スマートシティ」が改めて注目されている。当初は都市の拡大から生じる問題には「高く」、「広く」、ハードウェアで未来化していくという風に語られえてきた。例えば、Le Corbusierとか丹下健三が描いたような世界感だ。次いで星新一の本の挿絵で知られる真鍋博の描いた未来都市に動く歩道や空飛ぶ乗り物が描かれているように、テクノロジーで課題に対処する方向が示されてきた。我々が子供の頃に想像した未来の都市も大体こんな感じかなと思う。だがそれは今になってもあまり変わっていない様だ。例えばドラえもんの最近の映画でも、高層ビルがあって、チューブの中を電車が走る。これらの未来都市は高度な技術に支えられた都市として描かれている。一方で80年代には、運営によってはテクノロジーに支えられた未来の都市は「ディストピア」になるのではないかという議論も見られた。例えば、映画「ブレードランナー」やアニメの「アキラ」がそういったテイストを持っていたし、ジョージ・オーウェルの『1984年』で描かれた「ビッグブラザーによって管理された社会」というのもディストピアの1つと言えるだろう。

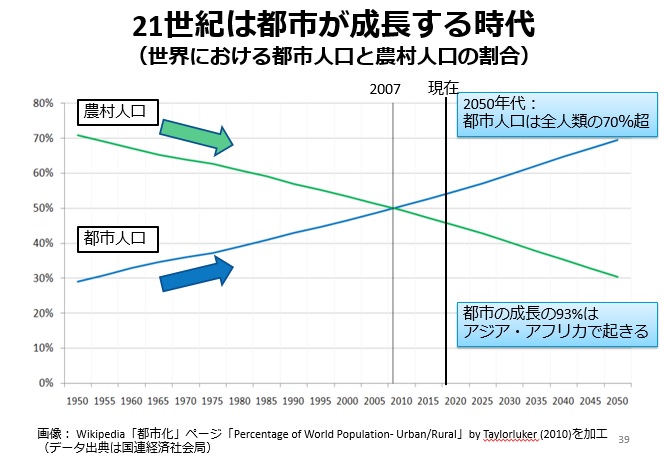

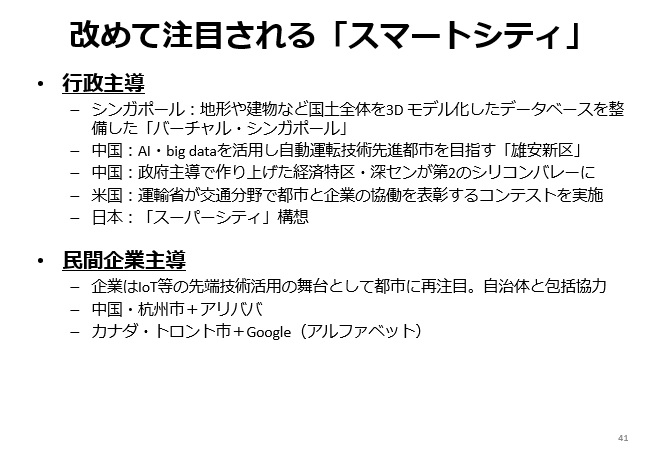

2007年に世界の都市人口は農村人口を上回り、改めて都市が注目されるようになってきた。2050年代には世界人口の70%以上が都市に住むとされる。また、これから成長する都市の93%はアジア・アフリカだと言われている。つまり、これからはアジア、アフリカの都市の時代だということだ。それで「よかったね」という話ではなく、都市には様々な問題が起きる。人口が集中して過密化する、過密化して子供を育てが大変になる、少子化が進む、あるいは貧しい人が集まる地域が出来る、色んな人が住むことで文化的な対立が生まれるといった様々な問題が起こり得る。だから、高いビルを作るとか、空飛ぶ車をビュンビュン走らせるということが「スマートシティ」なのではなくて、都市化がもっと進んだ時に起こるであろう様々な問題を解いていく事が「スマートシティ」だと思う。行政主導や民間企業主導など、様々な所で様々なスマートシティのプロジェクトが動いている。日本でも「スーパーシティ」という構想があるが、自動運転やドローンなどを使って「未来都市をハード的に作ればいい」といった雰囲気もあり、危惧している。

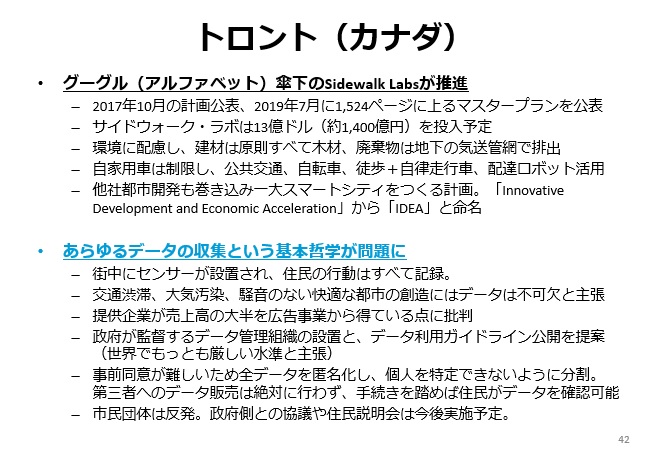

そこで今、最も注目されているのはグーグル傘下のアルファベット社がトロントで進めているスマートシティプロジェクトだ。だがグーグルは、スマートシティを運営するために住民の行動のすべてを記録したいという方針を示して住民からの抵抗を受けている。厳しくデータを管理する組織を作るし、データは匿名化して個人を特定しないし、第三者には提供しないと言っているが、信用を得ることができず、プロジェクトは難航している。

一昔前には、国家によって色んな情報が集められるという「監視国家論(ビッグブラザー)」があり、国民総背番号とも言われた。2000年代になると、国家よりも企業の方が様々なデータを集めていることに気づき始めた。やがて企業がデータを大量に収集し、個人もスマートフォンを持ち歩くようになり、ソーシャルメディアでお互いを撮影したりシェアしたり記録したりするようになると、ビッグブラザーに対して「リトルブラザース」といって、様々な所でデータを取られるようになっていった。監視するのが国家ではなく企業や個人になったことで、監視カメラに対する受け止め方も随分と変わっていった。だが、社会学者のデイビット・ライアンは、国による監視とマーケティング的な監視が結びつくことを「アッセンブラージュ」と名付けて問題視した。日本でも、警察が捜査の段階で、令状なしにCCCや携帯電話会社など様々な企業に情報提供を求める「捜査関係事項照会」が行われていることが明るみになった。これは法律に違反しているわけではないが、警察が簡単に大量の購買履歴や位置情報データを提供してもらって透明性が低いのは問題だ。ガイドラインを作るなり、件数を報告するなり、監査を入れるなりやるべきだと思う。日本だけではなく中国でも、アリババ、テンセントが信用スコアを出すために様々なデータを集めている。これらが政府に使われると怖い。香港では、交通系カードのデータを政府に取られたくないからといって、デモをしている人たちが敢えて「紙の切符」を使うという事をやっているそうだ。民間企業のデータだから「大丈夫だろう」と思っていたら、いつの間にかどんどんと政府にデータが提供されていた、というのは大変怖いことだ。こういったことが世界中で起こっている。社会安全の為とはいえ、歯止めがないのはまずいと思う。

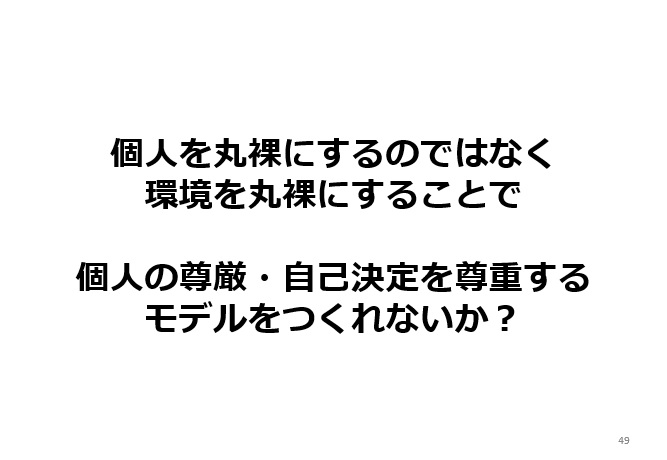

一方で米国シカゴの「Array of Things」というプロジェクトは、街中にセンサーを設置しあらゆるデータを計測しているが、市民からも有識者からも好意的に受け入れられているという。これは個人ではなくて「環境を丸裸」にしているだけだからだ。街の大気の濃度、音、交通量など計測されたデータは個人情報ではないので、研究者にも市民にも企業にもオープンに提供され、様々なサービスやアプリが作られている。欧州でも「LONDON DATA STORE」というWebサイトで、ロンドンの「今」を知ることができるあらゆるデータが提供されている。ボタンをクリックするだけで、例えば「ロンドンの犯罪率は昨年よりも3.7%減った」という分析結果が出てきたり、それに関連するような様々なグラフが表示され、元データを入手できたりする。何だ「そんなものか」と思われるかもしれないが、では「東京が今どういう状況にあるのか」を知ろうと思うと、一か所で把握できるサービスはないのが現状だ。警視庁のサイトに行けば「犯罪データ」は出ているかもしれないが、「東京都の雇用」を知りたいと思ったときに、「さて、どこのサイトを見ればよいのか?」となってしまうだろう。車の「ダッシュボード」のように、一目でパッと現状が把握できる、すぐにデータが入手できる都市と、そうではない都市では、どちらがビジネス、市民活動、研究者に優しいかは自明だ。同様の取り組みはバロセロナ市(「Sentilo」というプラットフォーム)やコペンハーゲン市でもやっている。とにかく様々なデータがあれば、地域の未来を予測することも可能だ。「どこに何があるのか」、「この場所はいまどういう状況にあるのか」という環境の話を、もっとミクロの話で考えるならば、例えば「この会議室は何時から何時まで空いている」、「この駐車場は何時から何時まで有償で借りられる」といったことが分かれば、シェアリングエコノミーの話にもつながってくる。様々な物の状況を把握して、そのデータを誰もが使えるようにすると、色々な可能性が生まれてくる。「個人の同意」という難しい議論に踏み込む必要が生じる「グーグル・モデル」よりも、環境を丸裸にするモデルのほうが簡単だ。個人データを使うことを全く否定するわけではないし、成功してほしいとは思うが、使う個人データを必要最小限にした方が、個人の尊厳を守り自己決定できるモデルを作れるのではないかと私は思っている。

8.オープンデータの活用と課題

最後に、日本のオープンデータの活用はどれぐらい進んでいるのかという現状と今後の課題について簡単にご説明したい。各国政府のサイトで提供しているオープンデータの件数を比較したところ、2016年当時G8の中で日本は6番目、今は7番目でそれほど威張れるものではない。だが事例集(内閣官房IT総合戦略室「オープンデータ100」)が作れるほどにたくさんの事例が出てきている。

「行政」によるオープンデータだけではなく、ウィキペディアとかオープンストリートマップのような「市民」が作るオープンデータもかなり充実し社会インフラになってきた。「企業」からもデータを出し広く社会的に使ってもらうというような動きが増えてきた。例えばバスデータだ。バスの運行状況は、グーグルが提唱し誰でも使うことが出来るGTFS(General Transit Feed Specification)という形式でデータを開放すると様々なアプリに取り込んで使ってもらうことができる。バスが遅れたりすれば、グーグルマップや検索結果に反映される。岡山市を走るバス会社はそれにみな対応している。これまではバスロケシステムを導入できなかったような地方の小さな会社でも、活用がどんどん広がっている。都バスについては、今は岡山より遅れを取っているが、2020年までには使えるデータを整えようということで大々的に「東京公共オープンデータチャレンジ」という取り組みに参加している。ここには東京のすべての私鉄、バス会社、航空会社が参加している。

今後、個人データを活用していくに当たっては、BtoBの視点が大事だと思う。個人向けのアプリを作るという話ではなくて、使いやすいデータ、データを使いやすくするためのツールが必要になってくるだろう。

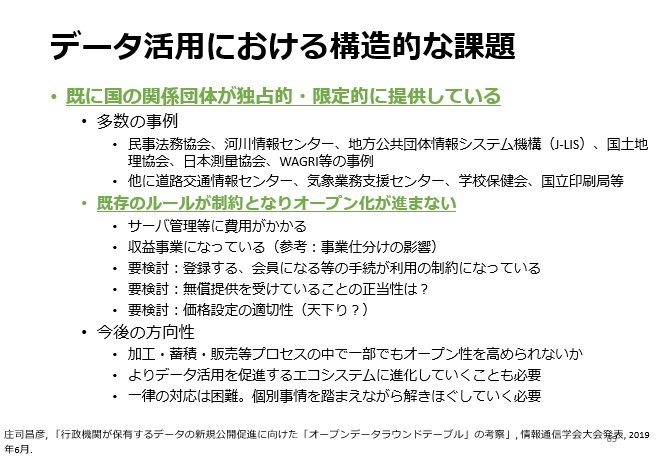

内閣IT官房室では「オープンデータ官民ラウンドテーブル」という会合をしており、私はモデレーターをしている。ここで色々な企業の方が「こういうデータを国から提供してほしい」ということをアピールすると、担当省庁の方々が「出せません」とか、「こうすれば出せます」とか、「いつまで待ってくれ」と言う。それに対して有識者が「いやいや、もっと出せるはずだ」とか、「代替としてこのデータは使えるんじゃないか」と、一般論ではなくて、非常に具体的な議論になるので大変良い場になっている。そこで見えてきた感想だが、日本は既にデータ活用は行われているのに「データを持っている人達が限られている」と感じる。非難しているように聞こえてしまうかもしれないが構造が「閉鎖的」だ。例えば企業の登記情報は、民事法務協会という所が独占的に指定を受けて売っている。台風の時に有用な「河川の水位の情報」だったり、住所とか地番の情報も無料ではない。感染症やインフルエンザの発生状況については学校保健会という所が高い値段で売っている。もちろん売る人たちのコストを稼がなければいけないが、もう少し値付けを安くした方が社会的な便益が大きいのではないかと思う。

地方のデータ活用に関しては、私は「地方豪族」に注目している。先行研究としては『ヤンキーの虎』とか、『新・地方豪族「ニッポンの虎」』という日経ビジネスの特集が参考になるのでご覧いただければと思う。地域に密着し多角的に色々な業種の仕事をしているので様々なデータを持っている。そのデータをグーグルの様に繋げて使えば「ローカルプラットフォーマー」になる可能性を秘めていると思う。IoTの時代に入ってより身近なデータが使えるようになれば、鉄道、ホテル、ショッピングセンターなどを事業としている鉄道系の会社も強いだろう。バスやタクシーなどの交通手段や、SuicaやPASMOのような電子マネーも持っていて、小売店などでも良いデータを持っているので、うまくデータ連携に参加してもらえるようにすると日本でのデータ活用が進むのではないかと思う。

(文責:吉田絵里香)