サイト内の現在位置を表示しています。

中国、香港、台湾その現状と今後

2020年2月19日「中国、香港、台湾その現状と今後」と題して、半月文摘新聞社社長の梁鐘文様にご講演頂いた。以下は講演内容の抄録。

はじめに

これまで私はずっとメディアの仕事をしてきた。個人的には中国国内のことを研究しており、仕事では香港、台湾、海外の華僑というテーマを中心に扱っている。今回の講演は、私が完全なる一個人として皆さまと交流する目的でお話させていただければと思う。

1.中国について

拡大し続けるグローバル化

中国では「一帯一路」を進めている。政府の言う通り経済構想であることは間違いないが、政治的な色も強いと思う。中国人の言い分としては「100年以上西洋人にいじめられてきた、アメリカは強すぎる、これからどうなるのだろうか」という気持ちがあるのだと思う。「これからは周辺国の友人を仲間にすることで、経済面でアメリカの力を抑えることができるのではないか」という見解も大きいように思う。

政治

中国では経済や社会と共に政治が大事にされている。中国では厳格な腐敗撲滅運動が続いており、迷信行為、拝金主義、汚職、疑忠誠などを禁止している。数年前から共産党員は服に常にバッジをつけることを義務付けられた。今回の新型コロナウイルスの流行の様な場合も含め何か起こった際には、まずは党員が普通の人より前に出て対応しなければならない。入党するときに「国民の為に戦う」という約束をしているわけだから、バッジをつけた党員を国民が監督できるようになるということで国民は大賛成だった。結果としても良い効果があった。

経済

中国経済については、国民も不満を持っているのは確かだ。特に若い人は、西洋の経済に対して憧れている。基本的には軍事も政治も国内社会の安定も、すべては経済と関係してくるから「経済が悪ければ何もできない」と考えているのだと思うが、映画でも何でも「西洋、西洋」と言って、西洋化し過ぎのきらいもある。

中国では近年インフラの整備を猛スピードで進めている。皆さんもご承知の通り、中国では道路の整備が追い付いていないのに、自動車が一気に増たことで渋滞などの問題が生じているが、私は愚かな事だとは思わない。なぜなら、もしも自動車など外国にある物が中国では使えなければ、国民の不満の気持ちがむしろ大問題だからだ。確かに北京では、車で外出すれば大渋滞に巻き込まれてしまいせいぜい2か所しか行けないけれども、それでもやはり「外国にあるものが我々にもある」ということが必要なのだ。地下鉄や新幹線なども猛スピードで作っている。中国の政府はパワーがあり国力を一か所に集中させる能力に長けているので、物凄いスピードで進む。地方の小さい空港であれば一週間で作れると言われている。私も最初は半信半疑だったが、今回の武漢での病院建設の例を目の当たりにすると、それもあながち嘘ではないなと思った。

長らく続いているアメリカとの貿易戦争、貿易摩擦によって国内経済は打撃を受けた。大都市にある工場の倒産、沢山の人たちが職を失ったのは事実だ。失業によって犯罪も増えるので、治安問題にもなってくる。そこで政府は地方政府に対して、2020年までにエリアごとに目標値を定め貧困を減らすよう約束させた。私は毎年地方を取材する際にこの目で見て「その効果は確かに出ている」と感じる。今の地方の田舎は、私が小さい時のイメージとは全くの別世界である。綺麗な家に住んでいて、町も道路もきちんと整備されている。政府の経済的な支援に魅了された出稼ぎの人たちがだんだんと田舎に帰るようになり、少しずつ問題が解消されてきている。

日本と同じ様に、あるいはそれ以上に中国の高齢化、人口の問題は深刻である。少子高齢化によって働く人が減っているのに国の財源がたくさん使われている、経済の発展スピードが鈍っているのに不動産バブルがまだ続いているといった矛盾もある。経済問題の原因の全てがアメリカにあるわけではないが、やはり中米貿易摩擦の影響は大きいと私は理解している。

社会

社会の面での一番の話題は貧富差の問題だ。社会問題の全ては貧富差にあるとも言える。これまでは中国で農民と言えば貧乏と理解して間違いなかったが、政府は貧富差撲滅に全力を入れており、確実に改善している。いくつかの農家では、農業を産業化する実験が行われている。企業が中国の広い土地を農民から買い集めて経営している。土地を売った農民は家でのんびり寝ていることも、給料をもらって働くことも可能だ。経営者は「今年は麦、来年はジャガイモ」と計画して進めていく。経営者は、アメリカの金融機関と組んで先物として国際市場で取引をしているからだ。農民は世界情勢のことをわからなくても、企業経営者に従えば上手くいく。栽培する前に先物をネットワークで買う人がいるので、先にお金が入ってくる。だから農家は基本的にリスクがゼロで、年末には必ずお金が入ってくるということで評判が良い。全国に普及しようと一生懸命取り組んでいる所だ。農家の人たちの暮らし向きは本当にずいぶんと良くなってきていて、もう「可哀そう」とか「貧乏」といったイメージはなくなってきた。ただし、湖南省や河南省などのように大きな機械が使える広い土所ならばある程度成功しているが、山の多い地域、例えば雲南省などはこのプロジェクトには相応しくない。

中国は砂漠化の問題で世界から非難されているが、環境改善に取り組んでおり緑化被覆率は急上昇している(1980年代初頭から40年間かけて、森林のカバー率は12.98%から現在の22.96%に上昇)。地方政府は、農家の高齢者を雇って朝から晩まで毎日、砂漠の上に絨毯のように芝生を撒いている。一日では実感は出来ないけれど、数か月後にGPS写真で見ると緑が物凄く拡大していることがわかる。まさに蟻の戦略である。

食の安全管理について、以前は粉ミルクの品質問題や賞味期限切れの食品販売など色々事故があったが、今は厳しくなってきている。医療環境も改善している。私の中国の友人は、日本と比べても中国の医療保険や年金制度はさほど悪くないと言っている。政府は、「康養(予防医学)」運動を提唱しており、病院に入ってからではなく入る前にお金を使う(運動を推奨して病院に入るまでの時間を延ばす)ことに注力している。この政策は、中国でも評判が良い。

中国でも避けて通れないのが労働人口の減少問題で、10年、20年後には、日本の現状よりひどくなるだろ。出生数が多い60年代、50年代生まれの人達は60歳近くになっている。彼らの兄弟は物凄く多いが、それ以降は一人っ子だ。一人っ子政策の初期に生まれた人たちは今40代に差し掛かっているから、しばらくすると急激に人数が少なくなる。(全員が)老人ホームに入るためには理論上で100年かかる(かも知れない)が、国がホームを作るだけだと間に合わないので、助成金を出して民間の力を発揮してもらうべく一生懸命やっている。日本に来てノウハウを学ぶ会社も出てきている。

国際政治、国際経済

国際政治について、中国で一番注目されているのはやはり「一帯一路」だろう。世界からは、単なる経済の問題ではなく、戦略外交、経済共同体のように見られていると思うが、中国はアメリカの様なことはやっていない。アメリカのスローガンは「アメリカファースト」で、自分のことがまず大事という考えだけれども、全世界レベルでのアメリカのそのようなやり方については中国でも話題に上っている。

国際経済について、中米の貿易戦争が世界の経済に与える影響の衝撃は大きい。鍵を握るのは当然、日米中の関係である。米中というのは、昔の冷戦でいう西洋とアメリカ、中国とアジアという感じで、ロシアは当然中国と仲間だと思うが、今もそういった状況にあると思う。

2.香港の事情

政治、経済、社会

中国の政治・経済情勢について、やはり周辺の香港、台湾は敏感になっている。香港は50年間変わらないと言われていても、今の若い人たちは「目の前に見えている状況はだんだんと変わっているじゃないか」と反発している。私が直接香港の若い世代の人から聞くところによると、一番のポイントは「我々はどういう人間なのか、50年経ったら我々は中国人になるのか」といった点について悩み、不満や反発心を抱いている。

香港が97年にイギリスから返還された当時は、中国語、北京語を分かる人はほとんどいなかった。90年から93年頃までの中国は何もなかった時代で、中国から香港に行ける人は一部のエリートやお金持ち、あるいは何かの権利者だけであったため、大変羨ましがられた。中国に戻らないという人たちが多くいる、香港で自分の家を買って定住した。その影響があったかもしれないが物価や不動産価格がどんどん上がってしまった。香港の人たちは嘆くことしかできないと思う。物価は20年で日本よりも高くなってしまった。現地の人は日本のサラリーマンほど給料が高くないので、この先も多くの現地人が「自分の家を持つ」ことをずっと夢見たままで終わってしまうのは間違いないだろう。部屋もない、車も当然ない、例え買えても高くて駐車場を確保できない、結婚できないという若者がたくさんいる。一昔前であれば中国の田舎に行って、中国人女性と結婚する人がいたが、最近の事情は反対になっている傾向もあるようだ。

このような香港内での格差が若者の不満となっている。香港のレストランで働く若者などと会話をすると、日本に行ける我々のことが羨ましいと言っている。彼らは90か国も自由に行けるパスポートがあるのになぜかと思ったが、「僕たちはお金がないので行けない」と嘆いている。結婚もできないと言っている。今アジアでは、台湾と香港の女性の理想の高さはトップクラスである。日本や韓国は男性社会だが、台湾や香港では女性の方が強く、車や家がないとまず結婚はしたくない。政府に対する一般市民、庶民の不満は爆発している。

変容した民主化運動

いわゆる「民主化運動」について、香港はずっと民主主義の地域だったので、当然中国人よりも敏感である。政治目的を持って運動に参加する人もいるが、普通の市民にとって政権への反発は経済に関する事が中心だ。年収を増やしたい、マンションを買いたい、自分の生活をよくしたいというのが基本だ。

昨年一番注目された「反送中」法案(「逃亡犯条例」改正反対運動)について、私が各種メディアから得た情報によれば、香港以外の人も参加しているのは間違いない。香港には、中国で汚職などの罪を犯して逃げてきた人がたくさんいる。

残念なことに、今回の民主化運動は残虐な暴動に発展してしまい、結果として香港の一般市民の生活に多大な犠牲を払わせることになってしまった。彼らは、医療制度はあるものの日本のような年金制度がないので死ぬまで働かないと生活できない。80代になっても小さい家に住み、焼鳥屋のような小さい店を営んでいる人が大勢いる。メディアから送られてくる報道を見ると、彼らは涙目で「預金もなく、老後はどうしよう」と訴えていた。電車や地下鉄も封鎖されてしまい、元の生活に戻るには数年かかると言われている。

3.台湾の事情

一昔前は別々だったが、今の台湾と香港は全く別物ではない。台湾人は香港の動向に高い関心があり、若者は香港の民主化運動に参加したり応援したりしている。

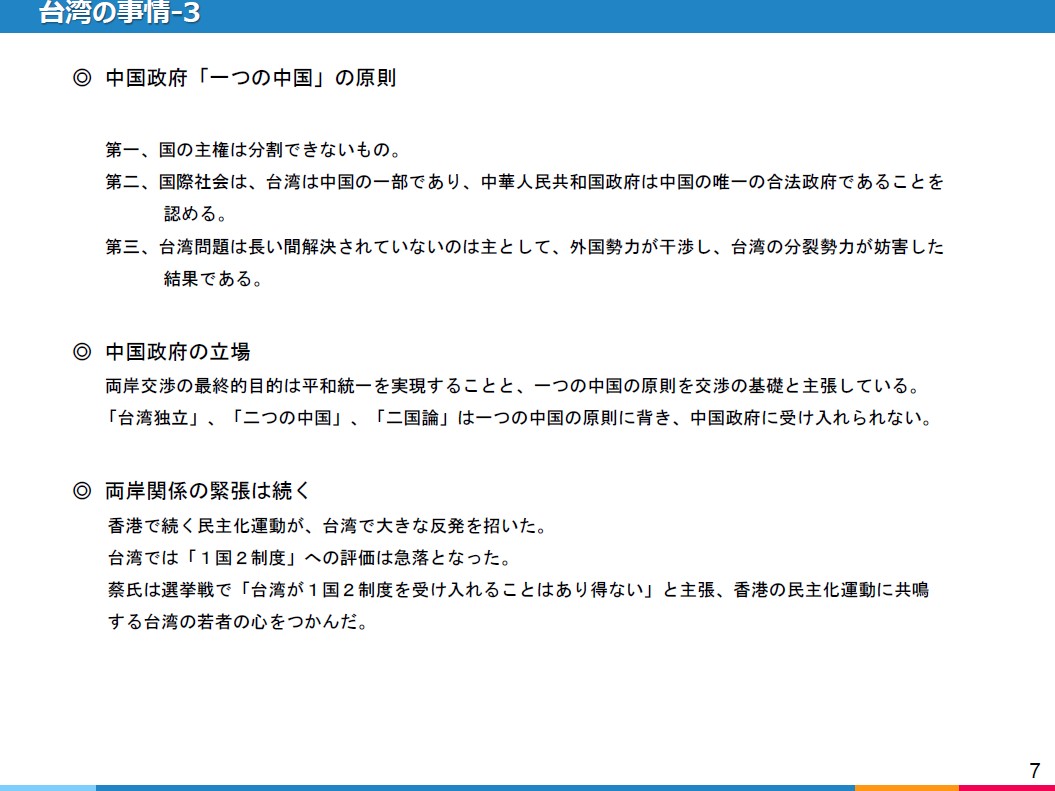

中国政府「一つの中国」の原則

記者仲間である台湾人の立場で話を聞いてみると、彼らの言い分としては、“我々も独立したい。自分の生活を自分で守るためにも中国に融合されたくない。”という理由だ。だが問題は、これまでの歴史的経緯(香港の一国二制度は元々、台湾との統一政策として提示された)にある。中国の立場に立てば、独立する正当な理由は成立しない。

立場が違う中でお互いにどうしても妥協できないのならば、今の民進党を見る限りでは、おそらく平和的に統一する道はほぼないと思う。お互いに妥協する可能性はゼロだと思うので、そこまで考えたくはないけれど、もしかしたら近い将来、台湾海峡で戦争が起こる可能性が大きくなると私は見ている。中国には原則(「一つの中国の原則」)があるので、交渉に応じる余地がないという事を強く主張している。これまで中国政府は、経済的に台湾を支援することで中国への依存度をどんどん高め、中国から離れたくなくさせる戦略だったと思うが、結局は成功しなかった。今回の民主化運動は、そういった上層部の夢を丸潰しにしてしまったので、もうこれ以上のこと(支援)を中国は出来ないと思う。台湾の人たちは、中国人だと言われることを嫌がる。特に若い人は欧米の文化の影響が強いからその傾向が強い。そういった台湾人の考えがある中で、さらに香港での情勢をも加味して考えると、平和統一の道はなかなか難しくなってきているように思う。

4.最近の武漢新型コロナウイルス

最近のコロナウイルスのことについての話も避けられないと思うので、最後に少しだけ話したいと思う。ネットでは様々な情報が飛び交っているが、根拠のないものも多い。実は我々は、日本との観光に力を入れている湖南省の政府からぜひ取材に来て欲しいと呼ばれたのだが行くことが出来なかった。彼らからは、政府が一生懸命やっているから問題ない、心配しないで来て欲しいと言われた。周りの日本人記者も関心を持っているので行きたい気持ちはあったのだが、行くと戻ってこらない恐れがあるので断念した。

中国の旧正月は、家族全員が同じテーブルで食べるという中華民族の習慣があるので、1億人が大移動する。「なんでその日に帰らなければならないのか?別の日に家族に会えばいいではないか?」と外国の人は納得しないようだ。風習はだんだんと変わってくるかもしれないが、やはりタイミングとしては悪かった。誰も知らないうちに(目に見えないので)、ウイルスはほぼ丸1か月間で蔓延してしまった。武漢で働く人はほとんど故郷に帰り、一部の人は海外旅行に出掛ける。約500万人もの人が武漢から出て行ってしまったという事は、今考えれば恐ろしいことで官僚の責任は避けられないと思う。私が知っている限り、何か起こった時、地方の官僚は、中央政府に報告する前に、自分たちで出来る限り対応してストップさせることがほとんどで、どうしても仕方のない時にだけ上に報告する。結局地方の官僚たちだけでは抑えようとしても抑えきれず、上に報告するのがどんどん遅くなってしまい、さらに想定外の速さでウイルスが蔓延してしまったのだと思う。

今回は病院も足りなくなったが、メディアでも報道されているように本当に1週間で作ってしまった。従業員は故郷に帰ってしまっているので、アルバイトで人を集めるのが大変だったと聞いているが、命を懸けてでも頑張ろうという人が出てきた。募集は今でも続いている(2月19日現在)。

情報の公開について、中国人は皆、SNSサイト「ウィーチャット(微信)」を使っている。今回新たに加わった機能として、日本のヤフーのサイトのようなイメージのホームページ上に、必ず最新情報、それも個人が投稿したような内容ではなく、当局の発表した数字などが掲載されるようになった。更新頻度が高く、政府が頑張っていることがよく伝わってくる。

今回のことで、政府が悪いのか、誰が悪いのか、と犯人探しのようなことを言われるが、冷静になることが一番大事だ。日本の感染者は現在世界で2番目になってしまい、可哀そうだと思う。観光客がたくさん来ていることが原因の一つに間違いないと思う。中国人の海外旅行が解禁されて以来、彼らは色々な国へ観光に行っているが、「一番行きたい所はどこか?」とアンケートをしたら、日本は連続4年位首位であった。

インターネットでは、色々な陰謀説もあるが、もしもウイルスが研究室から出てきたのであれば、それは「ミス」の可能性が大だと私は考える。人間として、「人工的に人を殺そう」なんていう考え方は信じたくない。どこの国でも、管理のルールを守らないなどのミスをしてしまったという可能性もあるかも知れない。2003年のSARSの菌は今でも研究室にあるだろう。AIDSだってそうだ。研究して薬を発明する為に残しているのだから、それは仕方がない。でもそれが蔓延してしまったら大問題だ。可能性は否定できないだろう。今回の教訓としては、中国も日本も含め、飛行機の中で一人でも感染者が出たら、他の人も全員入国させないという対応はするべきだと思う。日本を守るためだ。中国では今回のことで、既に地方の官僚が何人も責任を取って首にされているが、一番責任がある立場なのでそれは必要だと思う。官僚には人を動かす力もあるし、普通の人よりも情報が多いのだから当然だ。彼らが何も動かず、普通の人間は何も知らされず、宴会で乾杯をしている時に何千人もの人に感染してしまったのであれば官僚に責任があると思う。

(文責:吉田絵里香)