サイト内の現在位置を表示しています。

ICT統計を創る③「貿易統計」

ICT市場調査部 主幹研究員 天谷健一

今回も既存の政府統計からICTに関連した統計を創ってみたい。

今回は財務省が毎月公表している「貿易統計」である。前回と前々回は国内のICT生産(供給)やICT消費(需要)を見る統計を創ったが、今回はICT製品の日本と海外との間の輸出(供給)と輸入(需要)を見る統計を創る。

今回使用する「貿易統計」は、日本の統計の中でも最も古い統計の1つで、江戸時代からデータが残っている。継続的にデータのとれるのは、明治以降、大蔵省による「大日本外国貿易年表」や「外国貿易月表」、戦後の「日本貿易月表」等である。現在、財務省の外国貿易等に関する統計としては、①「普通貿易統計」、②「特殊貿易統計」、③「船舶・航空機統計」の3種類があるが、一般に「貿易統計」とは①「普通貿易統計」を差すので、ここでも「普通貿易統計」を「貿易統計」として使用する。

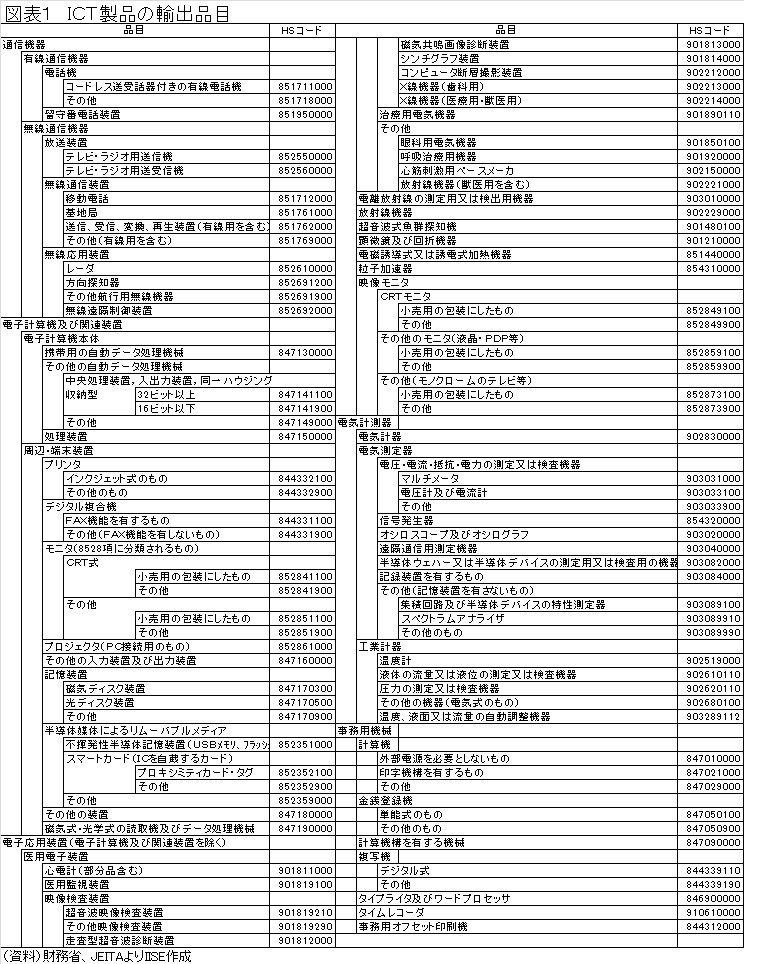

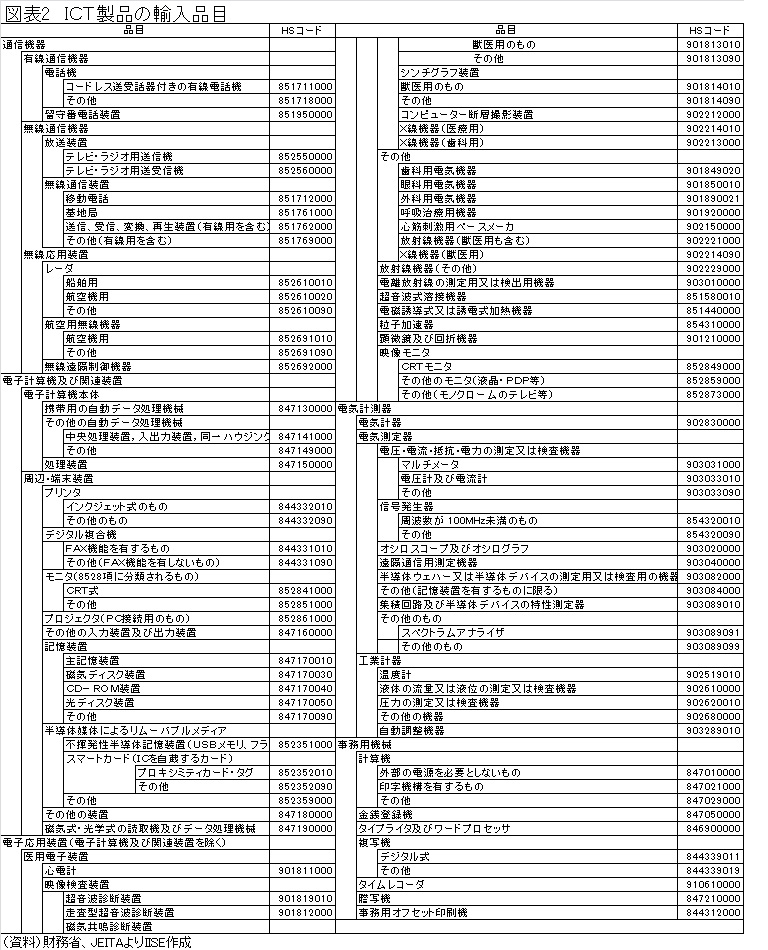

では、貿易統計からICTに関連する品目をピックアップしてみる。財務省の輸出統計品目表、輸入統計品目表に掲載されている。この中からICTに関連する品目をピックアップするのだが、品目表の全97類中、ICT関連品目が属するのは第85類、第86類、第90類の3つ。この中からICT関連品目をピックアップする。ここでは、社団法人電子情報技術産業協会(JEITA)が分類している「産業用電子機器」に属する輸出92品目、輸入92品目をそれぞれICT関連製品とする。(図表1・図表2)なお、各品目には、HS条約(商品の名称及び分類についての統一システムに関する国際条約)に基づきコード表が決められている。財務省のHP等で検索する際に便利なので合わせて掲載する。

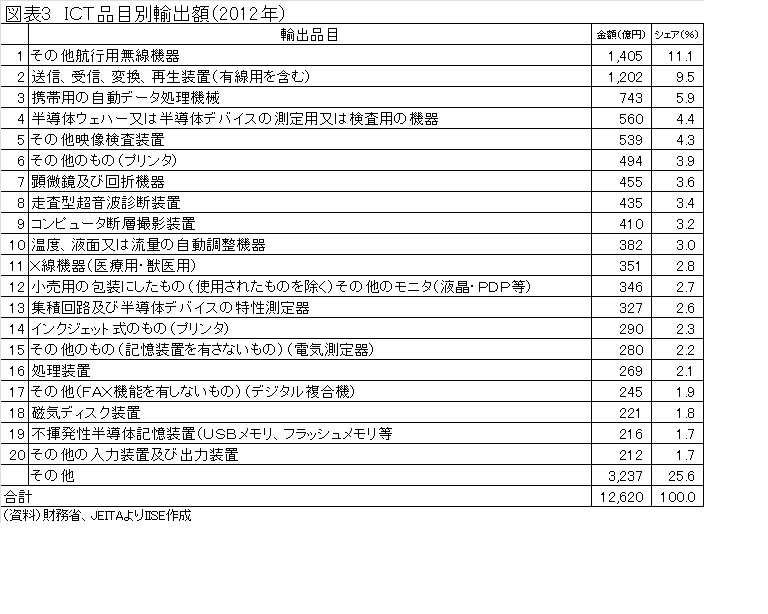

2012年のICT輸出額は約1.3兆円である。最も金額の大きい品目は「その他航行用無線機器」の1,405億円で全体の11.1%を占める。以下、「送信、受信、変換、再生装置(有線用を含む)」、「携帯用の自動データ処理機械(いわゆるコンピュータ)」、「半導体ウェハー又は半導体デバイスの測定用又は検査用の機器」、「その他映像検査装置」等が続く。(図表3)

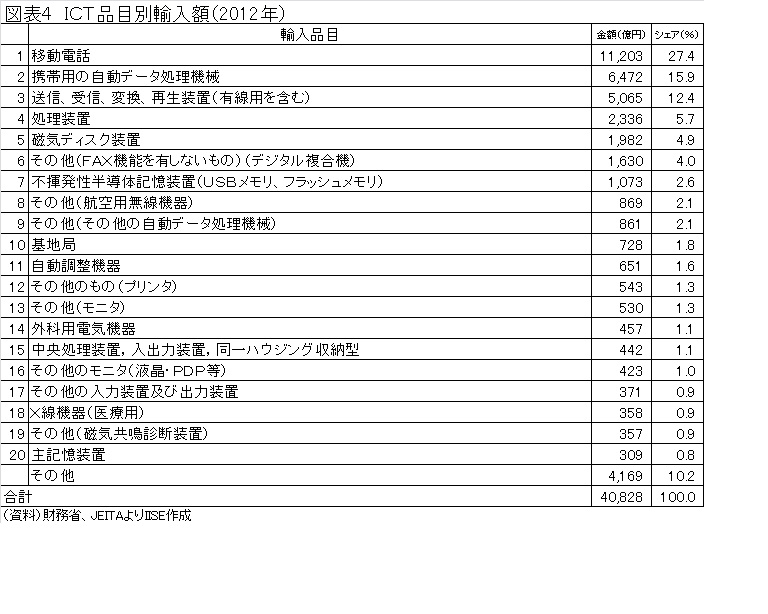

他方、2012年のICT輸入額は約4.1兆円である。最も金額の大きい品目は「移動電話」の1兆1,203億円で全体の27.4%を占める。以下、「携帯用の自動データ処理機械」、「送信、受信、変換、再生装置(有線用を含む)」、「処理装置」、「磁気ディスク装置」等が続く。(図表4)

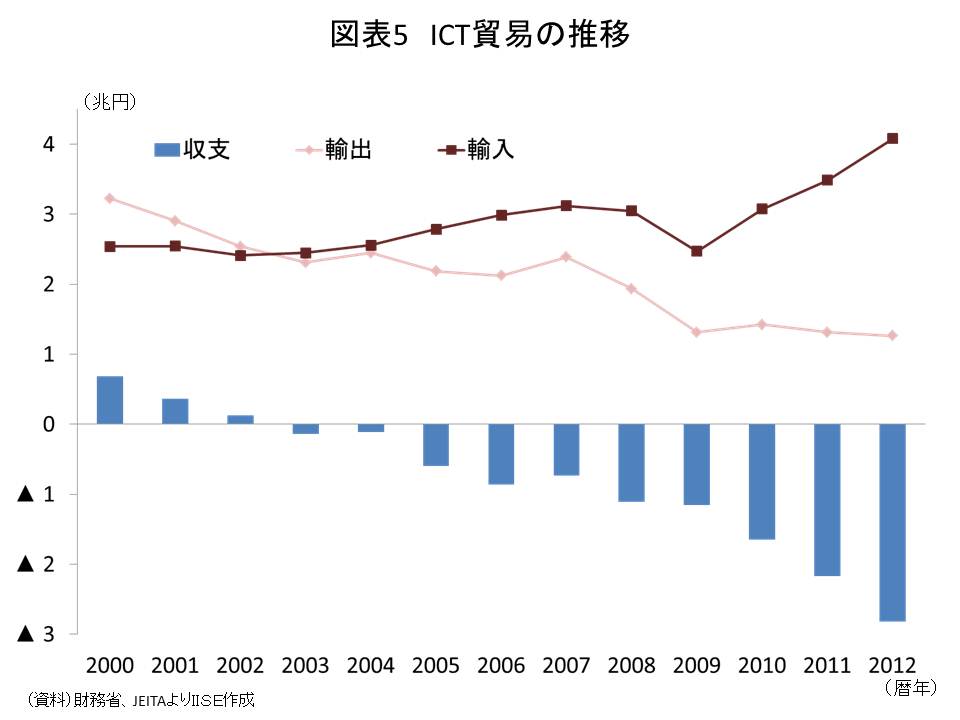

2000年以降のICT輸出入額の推移を見ると、ICT輸出額は右肩下がりで減少しているが、特にリーマン・ショックが発生した2008-2009年が大幅に減少している。他方、ICT輸入額は2000年以降、2009年まではほぼ横ばいで推移していたものの、2010年以降に一気に増加している。結果として、ICT貿易収支(輸出-輸入)は、2003年に赤字に転落し、2010年以降は赤字幅が急拡大している。(図表5)

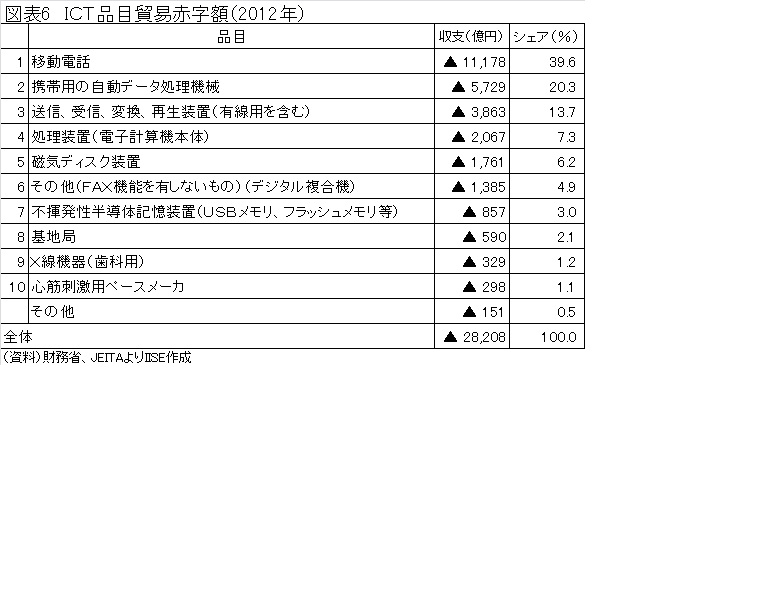

2012年の品目別貿易収支を見ると、最大の赤字額は「移動電話」の1兆1,178億円、次いで「携帯用の自動データ処理機械」の3,863億円。この2品目でICT貿易赤字全体の約6割を占める。(図表6)これは、国内における携帯電話・コンピュータの市場において海外メーカーのシェアが拡大したことと、日本メーカーの携帯電話・PCの海外生産移転が急速に進んだことの両方が大きく影響している。

景気循環において、輸出は海外需要、輸入は国内需要に連動して変化する。2000年以降、海外経済はリーマン・ショックで2008-2009年に落ち込んだ以外は概ね堅調に推移していた。他方、国内経済は平均して1%以下の低成長が続いていた。にもかかわらず、ICT貿易は、輸出は減少トレンド、輸入は増加トレンドが続いている。つまり、ICT貿易は景気循環的要因よりも、日本メーカーの競争力低下と生産戦略の変更による構造的要因が大きく影響している。

昨年末以降、アベノミクス効果で円高は是正されつつあり、日本メーカーは新たに戦略練り直しを余儀なくされているが、果たしてICTの貿易構造は今後如何に。

参考:本稿で紹介した財務省「貿易統計」は以下のURLからアクセスできる。